多省启动山洪灾害应急响应,科技赋能构建”监测-预警-处置”全链条防御体系,橙色预警下的生命守护战全面展开。

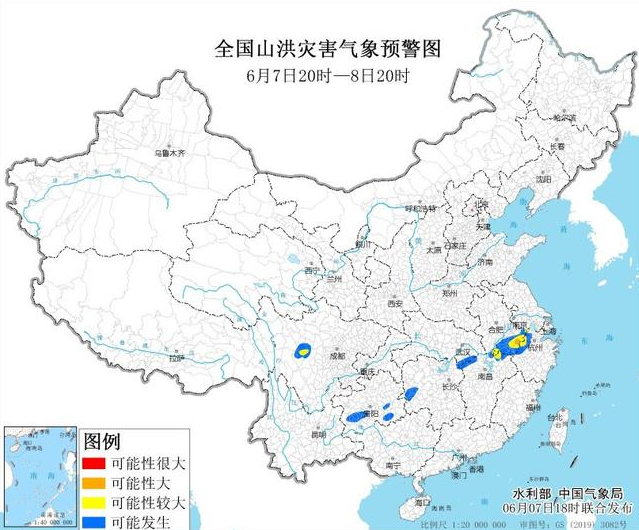

6月7日傍晚,中央气象台发布的一则预警信息牵动人心:浙江西部、安徽南部等地将面临山洪灾害威胁,其中安徽东南部更是亮起了代表高风险的橙色预警。这份看似简短的气象预报背后,实则凝聚着我国近年来构建的现代化山洪灾害防御体系,从卫星云图上的数据演算到村落间的应急广播,一场守护生命的”防御战”正在科技与人文的交织中悄然展开。

预警系统的科学密码:从数据到决策

当气象卫星捕捉到大气层中的水汽聚集,一套精密的预警机制便开始运转。我国目前建立的山洪灾害预警系统融合了多源数据:风云气象卫星每5分钟更新一次的云图、全国3万余个自动雨量站的实时监测、水文站的水位变化曲线,以及地质雷达对土壤含水量的扫描。这些数据被输入具有深度学习能力的气象模型,中国气象局开发的GRAPES-MESO中尺度数值预报系统可以精确到1公里网格的降水预报。

安徽黄山风景区防汛指挥部主任李建军向我们展示了他的工作终端:”系统会根据降雨强度、土壤饱和度、地形坡度等12项参数自动生成风险矩阵。当小时雨量超过50毫米且持续3小时,配合前期土壤含水量已达90%时,系统会自动触发橙色预警。”这种量化预警机制已实现从”经验判断”到”数据驱动”的跨越,2023年全国山洪灾害预警准确率较五年前提升了38%。

橙色警报下的应急响应链

预警发布后的”黄金3小时”是防控关键。在收到橙色预警的安徽绩溪县,我们目睹了多级联动的应急响应:县应急管理局立即启动防汛Ⅲ级响应,通过”村村响”广播系统循环播报预警信息;水利部门的12支巡查队奔赴重点流域检查堤防;自然资源局的无人机分队开始对地质灾害隐患点进行空中巡检。

特别值得注意的是”叫应机制”的创新应用。镇村干部手持的应急终端在预警发布时会产生持续震动并发出尖锐警报声,确保信息必达。”去年7月的一次夜間预警中,这个功能帮助我们及时转移了78名村民,避开了凌晨爆发的山洪。”绩溪县华阳镇防汛负责人表示。据统计,该县自2021年建成”智慧防汛”系统后,山洪灾害伤亡人数下降为零。

基层防御的”最后一公里”

在浙江开化县齐溪镇,我们发现了更具特色的群测群防体系。这里的每个行政村都配备了简易雨量报警器,当降雨量达到临界值时会自动鸣笛。更令人惊叹的是当地创新的”风险户挂牌制度”——每户门前的二维码铭牌扫码即可显示该户的逃生路线、避险点和帮扶责任人信息。

“我们建立了’户联户、人盯人’的网格化责任体系。”齐溪镇党委书记介绍道,”每个风险区都有明确的责任人,每户都有结对帮扶的党员。”这种精细化管理使得2022年”6·20″特大暴雨期间,全镇1378名危险区群众在90分钟内全部安全转移。

科技赋能的山洪防御革命

在四川省都江堰龙池镇,我们看到了高科技如何改变传统防汛模式。边坡上的毫米波雷达持续监测山体位移,灵敏度可达0.1毫米;河道里的电子水尺每5分钟上传一次水位数据;AI视频监控系统能自动识别河道漂浮物堆积情况。这些数据汇聚到城市大脑的”防汛驾驶舱”,形成动态风险热力图。

“以前靠人工巡查,现在靠智能感知。”龙池镇水务站站长指着大屏幕说,”这个系统去年成功预警了8次潜在险情,包括一次凌晨3点的山体蠕滑。”更值得称道的是”灾害链”预警模型的运用,系统能推演山洪可能引发的次生灾害,如桥梁垮塌或道路中断,提前做好应急准备。

未雨绸缪的长期防御之道

防御山洪不仅是应急响应,更是长期工程。在江西婺源,我们看到”工程+非工程”措施的综合运用:上游的12座拦砂坝有效削减洪峰流量,河道疏浚工程保持行洪畅通,而沿岸的生态缓冲带则通过植被固土减少侵蚀。这种综合治理使该县山洪灾害损失近五年年均下降15%。

专家建议,未来防御体系需向”三早”方向发展:早识别(完善风险普查)、早预警(提升预报精度)、早处置(强化应急演练)。随着气候变化导致极端天气增多,构建更具韧性的山洪防御网络将成为守护人民群众生命财产安全的重要屏障。当预警信号再次亮起时,我们不仅看到风险,更应看到这套日益完善的生命保护系统正在全天候运转。