郑州考生因迟到 2 分钟被拒入高考考场,这一事件不仅展现了规则与人情的冲突,更折射出背后家庭的付出、底层的焦虑以及社会资源配置的问题,引发人们对高考制度等多方面的深刻思考。

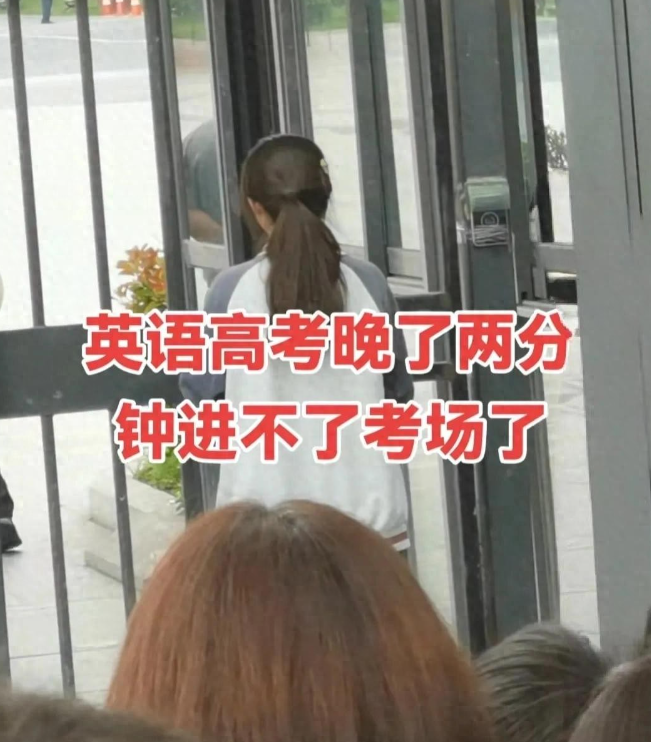

6 月 8 日下午 2 点 47 分,高考英语开考前最后 3 分钟,郑州某考场外,母亲王芳的膝盖重重磕在水泥地上,双手合十举过头顶,指甲缝里还留着昨夜给儿子温书时不小心烫出的燎泡。“老师!就差 2 分钟啊!他跑了 3 公里,鞋都跑掉了一只!” 她的声音被铁门关合的 “哐当” 声劈成两半,站在身后的儿子李明,校服后背浸着血 —— 那是翻墙时被铁刺划破的伤口。

秒针划过的命运鸿沟

监控画面记录下惊心动魄的 3 分钟:2 点 45 分整,电子锁自动落锁的瞬间,李明还在 200 米外的巷口狂奔,白色运动鞋在积水里打出水花。他记得早上 7 点母亲煮的鸡蛋面,记得父亲特意请了半个月假在考场外搭起的遮阳棚,却唯独忘了检查电动车的电量 —— 当电量报警灯在路口亮起时,距离考场封闭只剩 12 分钟。

“让我进去!” 李明的拳头砸在铁门上,指节渗出血珠。门内传来广播里英语听力试音的 “嘀” 声,像重锤敲在王芳心上。她想起三年前送儿子去县城重点高中时,在校长办公室外等了三个小时,想起每个深夜给儿子熨烫校服时,蒸汽熨斗在台灯下投出的弧形阴影。此刻那些画面在眼前碎成光斑,混着儿子砸门的闷响,变成耳边嗡嗡的轰鸣。

规则与人情的角力场

围观众人里,卖凉皮的张大姐突然捂住嘴 —— 她的儿子去年也是踩着点进考场,“差半分钟就得在门外哭”。穿校服的学弟举起手机直播,镜头里王芳的白发在阳光下根根刺眼:“阿姨起来!别跪!” 但更多人沉默着,有人偷偷抹泪,有人拿出准考证反复核对时间。

教育局工作人员举着喇叭重复政策:“英语科开考前 15 分钟停止入场,这是全国统一规定。” 他的袖口磨出了毛边,声音里带着疲惫。人群中突然有人喊:“就 2 分钟!让他进去考笔试也行啊!” 立刻有人反驳:“去年有个迟到 5 分钟的也这么说,都通融还叫高考吗?”

争议像泼在油锅里的水。支持放行的网友晒出李明跑掉的鞋子,鞋底磨得发亮;反对者则贴出英语听力考场分布图,强调 “任何脚步声都会干扰 30 米内考生”。某重点中学副校长在采访中提到:“曾有考生迟到 3 分钟,进场时咳嗽一声,导致后排 7 个学生申请重听。”

被放大的底层焦虑

王芳的丈夫李建军赶到时,手里还攥着给儿子买的葡萄糖口服液。这个在建筑工地扛了 20 年钢筋的男人,看到妻子跪在地上的瞬间,膝盖一软差点跟着倒下。“我早上千叮咛万嘱咐……” 他的声音哽咽,“他说‘爸你放心,我算好了提前半小时到’……”

这个家庭的故事在网络发酵:父亲每月寄回家的 3000 元生活费里,有 1500 元是给儿子买补脑保健品的;母亲为了陪读,在考场附近的餐馆洗了三年碗,每天凌晨 4 点起床,就为了给儿子熬碗热粥。网友 “向日葵” 留言:“这哪是迟到 2 分钟,这是三代人爬不出的泥坑啊。”

更刺痛人心的是数据对比:某一线城市考生平均赴考时间为 28 分钟,家长包车率达 72%;而该考场所在区域,考生平均赴考时间为 56 分钟,65% 的家庭靠公共交通或电动车送考。教育学者陈默分析:“当迟到风险与家庭经济能力挂钩时,2 分钟的规则鸿沟,本质是资源配置的不公。”

冰冷制度下的温暖微光

事件发生后,考场外出现自发的 “护考联盟”:出租车司机在顶灯贴上 “高考免费接送”,摩的师傅在车筐里备着雨伞和充电宝。某科技公司连夜开发出 “高考计时器” APP,能根据实时路况自动计算最佳出发时间,上线首日下载量突破 50 万。

最令人动容的是李明的同班同学。他们在社交媒体发起 “陪李明再考一次” 活动,全班 42 人约定明年高考时,每人提前 2 小时到考场,用行动证明 “一个人的遗憾,一群人来分担”。班主任刘老师在班级群里发了段语音,声音沙哑却坚定:“孩子们,今年我们守着考场,明年我们陪着李明,后年我们等着更多人。”

时间之外的生命答案

三天后,王芳在儿子的书桌上发现一封未寄出的信。信里写着:“妈,那天我翻墙不是想逃开惩罚,是想告诉你们,我没放弃。就像你洗了三年碗没喊累,爸扛了二十年钢筋没说苦,我跑掉一只鞋,也能跑完剩下的路。”

如今的李明在复读学校上课,书桌上摆着那张跑掉的运动鞋照片,背面写着:“2025 年 6 月 8 日,我用一只鞋丈量了遗憾,但要用双脚走出未来。” 教室后墙的黑板上,用粉笔写着一行字:“距离高考还有 364 天 —— 提前 2 小时出发。”

这起事件像一面棱镜,折射出高考制度的复杂光谱。它让我们看到规则的铁面无私,也感受到人情的温暖微光;看到个体命运的偶然起伏,也思考社会系统的改进可能。或许正如教育学家所言:“高考的终极意义,不是用 2 分钟的规则筛选人,而是用一生的时间证明 —— 真正的考场,从来不在铁门之内。”