台风”蝴蝶”以异常缓慢的移动速度带来持续性强风雨,考验华南防灾体系,折射气候变化新特征,推动从被动应对到主动防御、科技赋能和气候韧性社会建设的防灾新范式。

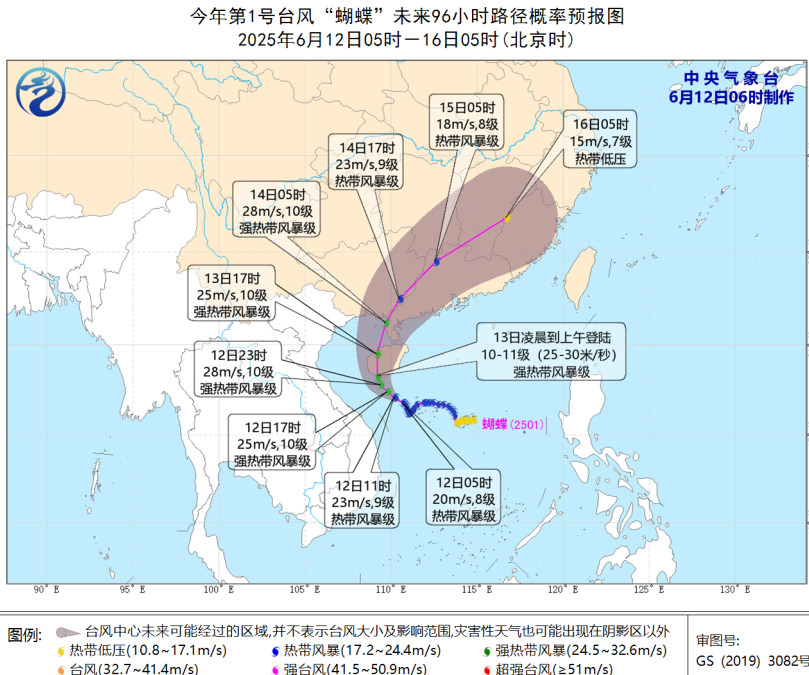

2025年6月12日清晨,中央气象台发布的一纸黄色预警,将”蝴蝶”这个名字推上了华南沿海居民关注的焦点。这个看似柔美的名字背后,却隐藏着一个移动缓慢却破坏力惊人的热带气旋。气象专家预测,”蝴蝶”将于13日凌晨至上午在海南陵水至乐东一带登陆,随后继续北上,14日白天将在广东西部到广西沿海再次登陆。这场”慢舞”的风暴,不仅考验着华南地区的防灾减灾能力,更折射出气候变化背景下热带气旋的新特征与应对之道。

一、”慢舞”风暴:移动迟缓背后的气候密码

“蝴蝶”最引人注目的特征是其异常缓慢的移动速度。气象数据显示,该台风平均移动速度不足每小时10公里,远低于西北太平洋台风的平均移动速度(约每小时20公里)。这种”蜗牛般”的移动速度,使得”蝴蝶”能够在同一区域长时间维持强风雨天气,给华南沿海带来持续性的灾害影响。

气象专家指出,这种移动迟缓的现象与当前大气环流形势密切相关。今年西太平洋副热带高压位置偏南且强度偏强,形成了一个稳定的”高压坝”,阻挡了台风向西北方向的快速移动。同时,南海季风槽的异常发展也为台风提供了持续的西南气流支持,使其得以在海南至广东西部海域”徘徊”数日。

从更宏观的气候背景来看,”蝴蝶”的异常行为并非孤例。近年来,西北太平洋台风呈现出移动速度减缓的趋势。研究表明,全球变暖导致大气层结更加稳定,副热带高压位置和强度变化更加复杂,这些因素共同作用使得台风移动路径和速度更加难以预测。这种变化给防灾减灾工作带来了新的挑战。

二、持续性强风雨:华南沿海的立体防御战

“蝴蝶”带来的持续性强风雨,将给华南沿海地区带来多方面的灾害风险。气象预报显示,海南、广东西部和广西南部将出现大范围暴雨到大暴雨,局部特大暴雨,累积雨量可能超过300毫米。与此同时,沿海地区将出现8-10级大风,阵风可达11-12级。

这种持续性强风雨的影响是立体的:在海上,强风巨浪将威胁渔船作业安全,可能造成船舶倾覆、人员落水等事故;在陆地,暴雨可能引发山洪、地质灾害和城市内涝;在沿海地区,风暴潮与天文大潮叠加,可能造成海水倒灌、堤防损毁等严重后果。

面对这样的灾害威胁,华南沿海地区已经启动了立体化的防御体系。海南省提前组织渔船回港避风,关闭沿海旅游景区;广东省加强地质灾害隐患点巡查,提前转移危险区域群众;广西壮族自治区则重点防范西江流域可能出现的洪水。气象部门通过卫星、雷达、数值预报等多种手段,密切监测台风动向,为防灾决策提供科学依据。

值得注意的是,这次防御工作特别强调了”持续”二字。”蝴蝶”的慢速移动意味着灾害影响将延续数日,防灾工作必须保持高度警惕,不能有丝毫松懈。这种长时间、高强度的防御状态,对各级政府和相关部门的应急管理能力提出了更高要求。

三、气候适应:从被动应对到主动防御

“蝴蝶”的异常行为再次提醒我们,气候变化正在改变台风的”性格”。过去几十年间,西北太平洋台风呈现出强度增强、移动速度减缓、路径更加复杂等新特征。这些变化使得传统的防灾模式面临挑战,我们需要从被动应对转向主动防御。

主动防御首先体现在防灾基础设施的升级上。近年来,华南沿海地区加大了海堤加固、排水系统改造等工程建设力度,提高了抵御风暴潮和内涝的能力。同时,气象监测网络不断完善,预警信息发布更加及时准确,为防灾决策赢得了宝贵时间。

其次,主动防御体现在社会防灾意识的提升上。通过多年的科普宣传和应急演练,华南沿海居民的防灾意识明显增强。许多社区建立了完善的应急预案,居民掌握了基本的自救互救技能。这种”全民防灾”的理念,大大提高了社会整体的抗灾韧性。

更为重要的是,主动防御需要将气候变化因素纳入长期规划。在城市规划、产业布局、生态保护等方面,充分考虑台风等极端天气事件的影响,构建更具韧性的发展模式。例如,在易受风暴潮影响的区域限制高风险开发,在沿海地区建设生态缓冲带等。

四、科技赋能:智慧防灾的新探索

面对”蝴蝶”这样的复杂天气系统,传统防灾手段已难以满足需求,科技赋能正在为防灾减灾开辟新路径。在此次台风防御中,多项新技术得到应用:

气象预报方面,人工智能算法被用于台风路径和强度的预测,提高了预报的准确性和时效性;卫星遥感技术实时监测台风结构和海洋环境变化,为防灾决策提供关键数据支持;数值预报模式分辨率不断提高,能够更精细地模拟台风内部结构和风雨分布。

应急管理方面,基于大数据的平台可以实时整合气象、水文、地质等多源信息,为防灾决策提供全面支持;无人机和机器人被用于危险区域的巡查和救援,降低了人员伤亡风险;智能预警系统能够根据实时监测数据,精准推送预警信息到受影响区域的每一部手机。

社会动员方面,社交媒体和移动应用成为防灾信息传播的重要渠道,公众可以实时获取最新台风动态和避险指南;在线协作平台使防灾力量能够快速集结和调配;虚拟现实技术被用于防灾演练,提高了培训效果。

这些科技手段的应用,不仅提高了防灾减灾的效率,也改变了传统的防灾模式,使应对极端天气事件更加精准、高效和人性化。

五、从”蝴蝶”到未来:构建气候韧性社会

“蝴蝶”的北上,不仅是一场气象事件,更是一面镜子,映照出气候变化背景下人类社会面临的挑战与机遇。这场持续性强风雨提醒我们:

首先,必须高度重视气候变化的影响。台风强度和路径的变化只是气候变化的冰山一角,未来我们还将面临更多极端天气事件的考验。需要将气候适应纳入国家发展战略,构建全方位的气候韧性体系。

其次,需要加强区域和国际合作。台风等气象灾害没有国界,需要各国共享观测数据、预报技术和防灾经验。中国作为负责任的大国,在气候变化应对和防灾减灾领域可以发挥更大作用。

再次,需要推动绿色发展转型。减少温室气体排放,减缓气候变化速度,是从根本上降低极端天气风险的关键。这需要全社会共同努力,从生产方式到生活方式进行全面变革。

最后,需要培养全民气候意识。每个人都是应对气候变化的参与者,从节约能源到绿色出行,从支持环保政策到参与社区防灾,每个人的小行动汇聚成应对气候变化的大力量。

台风”蝴蝶”的北上,终将过去;但它带来的思考和启示,将长久留存。在这场与”慢舞”风暴的较量中,我们不仅守护了华南沿海的安全,更收获了应对气候变化、构建气候韧性社会的宝贵经验。未来,当更多”蝴蝶”或更强大的风暴来袭时,我们将以更加从容的姿态迎接挑战,守护我们的家园。