南京地铁情侣当众亲密引争议,暴露公共空间行为规范模糊问题,需制度完善、管理优化与公民自觉,共同维护公共文明。

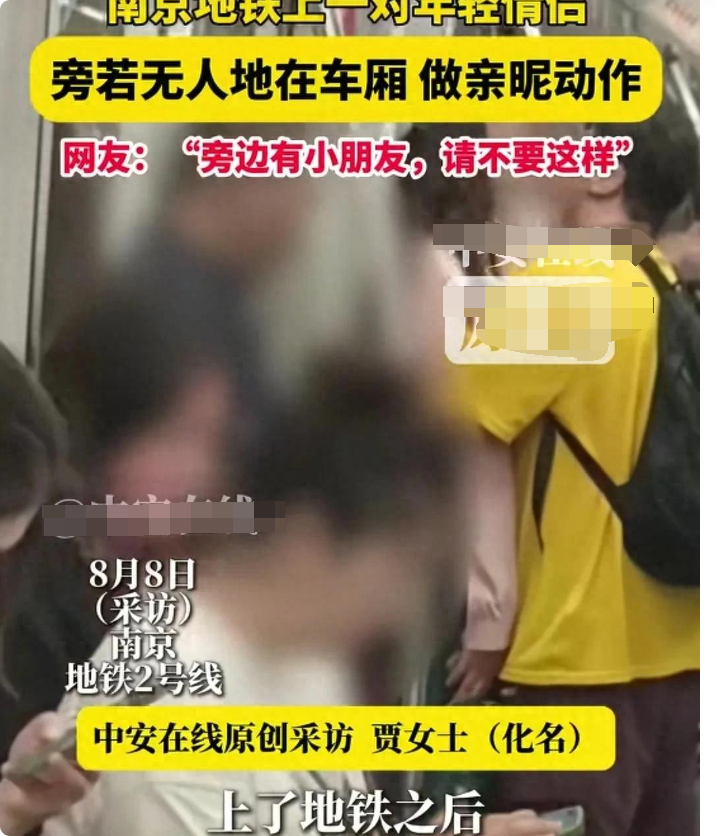

近日,一段南京地铁2号线上情侣亲密互动的视频在网络上引发轩然大波。据权威媒体中安在线报道,8月8日,一对年轻情侣在地铁车厢内全程旁若无人地做出亲密动作,周围不乏儿童,经乘客提醒仍我行我素。这一事件看似是简单的”公共场合亲密行为”争议,实则折射出当代社会关于公共空间边界、文明素养以及代际影响的深层矛盾。

一、事件还原:当私人亲密遭遇公共空间

根据中安在线发布的视频显示,这对情侣身着日常休闲装——男生黄色短袖配黑色背包,女生粉色外套搭白色内搭与牛仔裤,从踏入地铁2号线车厢到下车,全程持续亲密互动。视频中,两人完全忽视周围乘客的存在,将车厢当作私人空间,旁若无人地做出令不少乘客感到尴尬的举动。尤其引人关注的是,车厢内存在大量未成年人,这种场景无疑给儿童带来了不适的视觉体验。

目击者贾女士(化名)向媒体反映,她曾上前提醒这对情侣”周围有很多小孩子,请注意影响”,但对方置若罔闻。贾女士的无奈恰恰反映了当前公共空间管理中的一个普遍困境——个人行为与公共利益的冲突缺乏明确的规范界定。虽然法律并未明文禁止地铁上的亲密行为,但社会公德与文明礼仪对这类行为有着潜在的约束。

二、舆论撕裂:自由表达与公共责任的平衡

事件在网络发酵后,网友观点呈现明显分化。支持者认为,在现代社会,亲密行为是正常情感表达,电影、电视剧乃至婚礼上都不乏公开亲吻的场景,过度反应反而显得保守。这类观点强调个人自由表达的权利,认为只要不违法,就不应受到过多指责。

反对者则坚持公共场合应有基本的行为规范。他们指出,地铁作为人流密集的封闭空间,具有显著的公共属性,行为应当考虑他人感受,特别是对未成年人的影响。有网友直言:”虽然法律没禁止,但道德有约束。”这种观点强调个人自由不应以牺牲公共秩序和他人体验为代价。

更具争议的是部分网友的调侃言论,如”直接站在他们面前看”等,这类反应虽然带有戏谑性质,却反映出公众对这类行为的不满情绪。而”打马赛克就是你的不对”等极端评论,则显示出网络舆论场的复杂性。这些不同声音的碰撞,恰恰揭示了当代社会在公共行为规范认知上的多元与分歧。

三、深层反思:公共空间文明的现代困境

这起看似简单的事件,实际上触及了现代城市生活中一个普遍存在的难题——如何在保障个人自由的同时维护公共空间的文明秩序。法国思想家列斐伏尔曾提出”空间生产”理论,指出公共空间不仅是物理场所,更是社会关系的载体。地铁车厢作为典型的公共空间,其文明程度直接反映着一个社会的公德水平。

从儿童保护角度看,这类亲密行为可能对未成年人产生不良影响。发展心理学研究表明,儿童通过观察周围环境学习社会规范,频繁接触过度亲密行为可能影响他们对公共场合行为界限的认知。北京师范大学儿童发展研究中心主任指出:”公共场所的适度行为示范,是儿童社会化过程中的重要一课。”

更深层的问题在于公共行为规范的模糊地带。与吸烟、随地吐痰等明确禁止的行为不同,亲密行为的”度”难以量化界定。这种模糊性导致管理上的困境——执法人员往往面临”无法可依”的尴尬。对比国际经验,日本东京地铁明确要求乘客”避免给他人带来困扰的行为”,新加坡则通过柔性的社会规范引导文明行为,这些做法值得我们借鉴。

四、治理之道:从他律到自律的文明提升

解决这类问题需要多层次的综合治理。在制度层面,虽然不宜过度立法限制个人表达,但可以通过完善《城市轨道交通乘客守则》等规范性文件,明确公共场合的行为边界。例如,北京、上海等地已出台规定,倡导乘客”衣着得体、举止文明”,这种柔性引导值得推广。

地铁运营方可以采取更积极的管理措施。如增加文明乘车的宣传频次,在车厢内张贴适度行为提示;加强高峰时段的巡查力度,对明显不当行为进行委婉提醒。香港地铁设置的”安静车厢”模式,通过空间分区满足不同乘客需求,这种差异化管理的思路也具有参考价值。

更为根本的是提升全社会的公共文明意识。家庭和学校应当加强儿童公共行为规范的教育,培养尊重他人空间的意识。媒体可以通过正面案例引导,而非简单猎奇报道,促进社会共识的形成。德国社会学家埃利亚斯在《文明的进程》中指出,文明习惯的养成需要长期的社会教化,这提醒我们公共文明的提升是一个渐进的过程。

南京地铁情侣事件看似是孤立的社会新闻,实则是一面映照当代公共生活困境的镜子。它提醒我们,在追求个人自由与表达的同时,不应忽视对公共空间中他人权益的尊重。构建文明和谐的公共环境,需要法律规范的完善、管理措施的优化,更需要每个公民自觉的文明意识提升。当我们在享受现代城市便利的同时,也应当承担起维护公共秩序的责任——这不仅是为他人的考量,更是文明社会对每个成员的基本要求。