瑞士某名表品牌因宣传图中男模特刻意做出”眯眯眼”种族歧视动作引发中国消费者强烈不满,虽经人民日报发声批评并紧急道歉删图,仍难挽市场信任,叠加美国关税重压,中国市场前景岌岌可危。

2025年8月的瑞士汝拉山谷,钟表匠们的镊子在显微镜下微微发颤。全球最大的钟表展——巴塞尔钟表展即将开幕,往年的这个时候,品牌方们早已带着最新款腕表飞抵日内瓦,用镶满钻石的表壳和精密的机械结构征服买家。但今年,一家百年瑞士名表品牌的展位前冷冷清清,工作人员对着空荡荡的预约表苦笑:”中国区的订单,怕是又要黄了。”

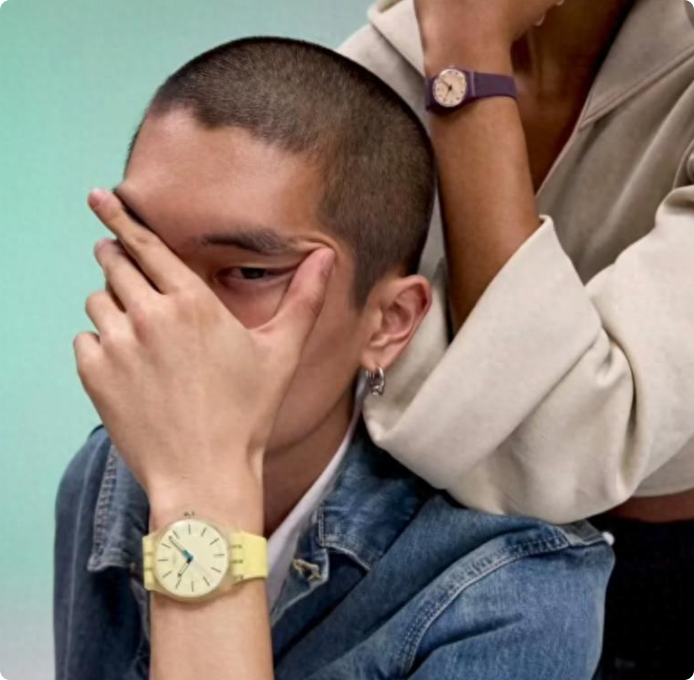

这场寒意的源头,始于一组被曝光的宣传图。7月28日,该品牌在社交媒体发布的新品预热图中,一位亚裔男模特侧身站立,右手轻搭在黑色皮质表盒上,左手却做出一个刻意为之的动作——食指用力挤压右眼眼角,眼尾被拉扯出诡异的弧度,配合微微眯起的双眼,活脱脱一幅”眯眯眼”的戏谑模样。

一、从”优雅象征”到”歧视争议”:百年品牌的傲慢翻车

对于熟悉瑞士钟表文化的消费者而言,这家品牌曾是”奢华与精准”的代名词。1875年创立于日内瓦,以”每枚腕表误差不超过0.5秒”的制表工艺闻名,20世纪初更因成为英国皇室的御用表款,将”瑞士制造”的金字招牌擦得锃亮。在中国市场,其门店曾遍布北上广深的核心商圈,表款均价从8万元到80万元不等,是高净值人群彰显身份的”硬通货”。

但此次争议图中,模特的动作彻底触怒了中国消费者。网友@时尚观察家阿琳在微博发文:”当我看到那张图时,第一反应是愤怒——这不是什么’艺术表达’,是赤裸裸的种族歧视!’眯眯眼’是西方百年来丑化亚裔的符号,从19世纪的’黄祸论’插画到如今的影视剧丑化,每个中国人都对这个动作深恶痛绝。”这条微博获得23万次转发,评论区满是”道歉有用吗?””退出中国市场吧”的激烈声讨。

更令品牌措手不及的是,有眼尖的网友扒出,这组宣传图的拍摄团队中,竟有该品牌中国区前市场总监的身影。”他不可能不知道’眯眯眼’的敏感性,这分明是明知故犯。”资深钟表媒体人李阳在直播中分析,”要么是品牌对中国市场缺乏基本尊重,要么是内部审核机制彻底失效。”

二、人民日报发声:道歉不能”删图了事”,中国市场容不得敷衍

事件发酵48小时后,人民日报客户端发表评论《瑞士名表”眯眯眼”风波:傲慢比误差更伤品牌》,直指问题核心:”所谓’无心之失’的背后,是对文化差异的漠视,是对消费者情感的轻慢。当’眯眯眼’成为攻击特定群体的符号,品牌的第一反应不应是删除图片,而应是真诚道歉并深刻反思。”

舆论压力下,品牌终于发布致歉声明:”我们深刻认识到宣传图中模特动作的不当,已第一时间删除相关素材,并对涉事团队进行严肃处理。我们尊重中国消费者的文化情感,将加强内部文化培训,杜绝类似事件再次发生。”但这份声明并未平息怒火——消费者发现,声明中既未提及”歧视”二字,也未说明具体整改措施,更没有对受影响的中国消费者给出补偿方案。

数据不会说谎。根据金融界8月15日发布的《2025中国奢侈品消费趋势报告》,该品牌在华销售额同比暴跌72%,市场份额从2020年的3.8%骤降至1.2%。更致命的是,其母公司发布的半年报显示,因”亚洲市场形象危机”导致的品牌价值缩水高达4.2亿瑞士法郎(约合31亿元人民币)。

三、双重暴击下的瑞士表:关税重压+信任崩塌,中国市场成”必争之地”却”寸步难行”

这场风波对瑞士名表而言,无异于雪上加霜。近年来,瑞士钟表业本就面临双重困境:一方面,美国对瑞士进口手表加征15%的高额关税(2024年生效),导致其在美国市场的利润空间压缩30%;另一方面,年轻消费者更倾向于选择性价比更高的日本精工或国产飞亚达,瑞士表的”奢侈品溢价”吸引力持续下降。

中国市场的特殊性,本应是瑞士表的”救命稻草”。根据瑞士钟表工业联合会数据,中国连续8年稳居瑞士手表最大出口市场,2024年进口额达280亿瑞士法郎(约合2080亿元人民币),占瑞士手表全球出口总额的22%。但此次”眯眯眼”事件,让这份”依赖”变成了”脆弱”。

“中国市场对国际品牌的宽容度正在降低。”清华大学经济管理学院教授魏杰指出,”Z世代消费者成长于民族自信提升的时代,他们对’文化尊重’的要求远高于上一代。品牌若继续用’西方中心主义’的思维对待中国市场,就算产品再优质,也难以获得认可。”

某瑞士表中国区前员工向记者透露:”现在总部高层每天都在开紧急会议,讨论如何挽回中国消费者。但问题是,信任一旦崩塌,重建需要付出十倍、百倍的努力。我们连最基本的文化敏感度都做不到,拿什么让消费者相信你们的’诚意’?”

四、”歧视标签”背后的反思:国际品牌该如何”读懂”中国?

这场风波并非孤例。近年来,多个国际品牌因”文化误读”在中国市场栽跟头:某快时尚品牌因T恤图案被指”地图争议”,紧急下架并道歉;某美妆品牌因广告中使用”眯眯眼”模特,遭消费者联合抵制;甚至连某国际快餐品牌,也因”春节套餐”设计缺乏诚意,被网友吐槽”不尊重传统”。

这些案例背后,折射出一个深层矛盾:在全球化与本土化交织的今天,国际品牌既要保持自身文化特色,又要学会”中国表达”。正如北京大学社会学系教授郑也夫所说:”中国市场不是’西方品牌的试验田’,消费者需要的不是’居高临下的恩赐’,而是’平等对话的尊重’。”

对于涉事的瑞士名表而言,若不能真正理解”眯眯眼”背后的历史创伤与文化意义,再真诚的道歉也只是”公关话术”。正如一位中国消费者在品牌官微下的留言:”我们可以接受产品有误差,但无法接受对我们文化的轻慢。要么学会尊重,要么离开中国——没有第三种选择。”

巴塞尔钟表展的脚步越来越近,瑞士名表的展位仍在紧张布置。但这一次,他们或许该在展柜里多放一样东西:一本《中国文化概论》,一本《中国消费者权益保护法》,还有一面能照见自身的镜子。毕竟,在中国市场,”匠心”很重要,”走心”更重要。