网络上部分人对加沙人因接受中国等国救援物资后未明确致谢而同情心减弱,反映出国际援助中感恩表达受文化差异影响,中国秉持不图回报的援助理念,公众援助心态正走向成熟,此事引发对构建包容援助伦理、超越即时反馈期待以促进国际间相互理解的思考。

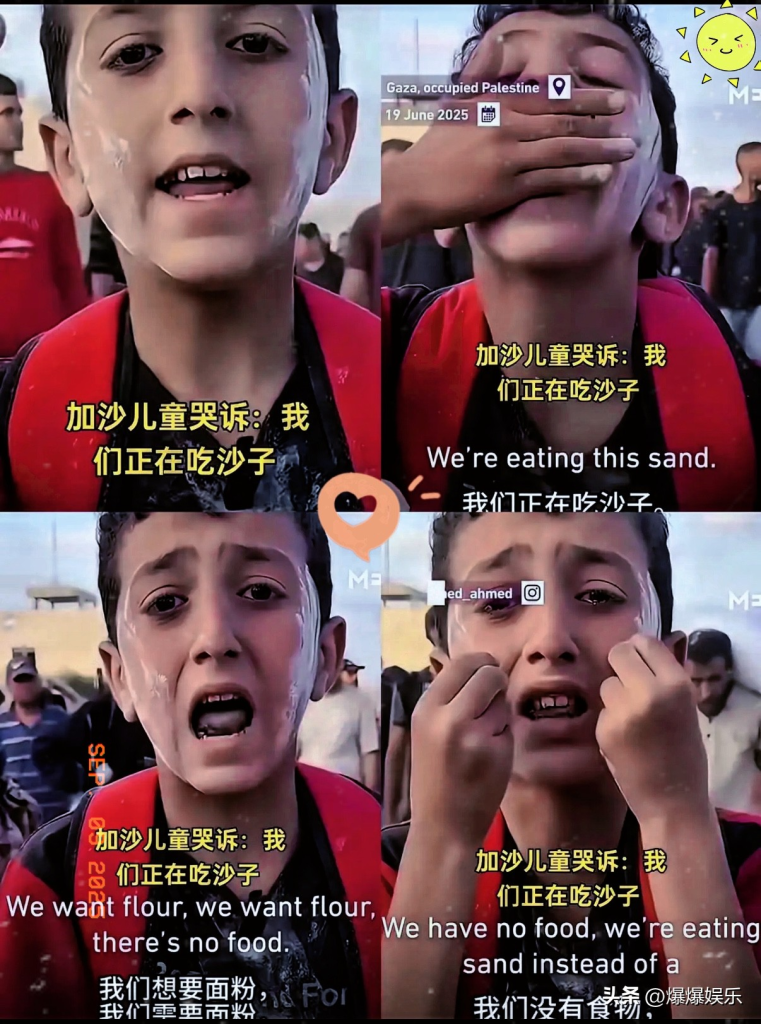

近日,网络上关于对加沙民众同情心减弱的讨论引发热议。许多人表示,看到加沙人在接受中国等国家的救援物资后,仅感谢”真主”而未提及具体援助来源,内心产生强烈落差——”我们捐的救援食品,他们拿到手后感谢的却是真主,完全没提援助来源”。这种情绪背后,折射出当代国际援助中一个深层悖论:当无私善意遭遇选择性感恩,当跨越国界的援助遇上宗教归因的惯性,人类的同情心与理性判断该如何平衡?

一、感恩表达的文化密码:宗教归因与世俗认知的碰撞

在加沙地带,民众接受援助后首先感谢”真主”(安拉)是一种根深蒂固的文化表达。在伊斯兰教义中,所有福祉都被视为来自真主的恩赐,这种”一切赞美归于真主”(Alhamdulillah)的宗教表达是阿拉伯-伊斯兰世界最自然的感恩方式。一位巴勒斯坦学者解释道:”对加沙人而言,区分’谁送来的’和’谁赐予的’是两种不同维度的认知——中国人是物质援助的直接提供者,而真主是这一切的最终源头。”

这种表达差异本质上反映了宗教文化与世俗思维的认知鸿沟。在世俗理性主导的现代国家,人们习惯于精确追溯援助的直接来源,并通过明确致谢建立情感连接与互惠预期。而在宗教文化语境中,感恩往往呈现”分层表达”特征:第一时间向造物主表达虔诚感激,随后才会(但不一定)向具体施助者表示谢意。这种文化惯性并非针对特定国家或民族的轻慢,而是植根于千年文明传统的自然反应。

值得深思的是,西方媒体在报道类似援助时,很少批评穆斯林受助者只感谢真主而不提西方捐赠者,却对中国等非西方国家的援助遭遇”沉默致谢”现象格外敏感。这种双重标准背后,隐藏着国际话语权体系中的隐性偏见——某些群体习惯于将自身文化中的感恩期待投射为普世标准,却忽视文化多样性的客观存在。

二、援助伦理的双重维度:情分与本分的哲学辨析

“同情是情分,不是本分”这一网络流行语,精准捕捉了当代公众对国际援助的理性反思。中国传统伦理向来强调”施恩不图报”的高尚境界,但同时也认同”滴水之恩,当涌泉相报”的朴素情感反馈。这种辩证思维揭示了援助关系的本质:人道援助固然源于人类共通的同情本能,但持续援助的可持续性必然建立在相互尊重与基本感恩之上。

从心理学角度看,感恩表达具有重要的社会功能——它不仅是受助者的情感反馈,更是维持援助关系的情感纽带。神经科学研究表明,公开的感恩行为会激活施助者大脑中的奖赏中枢,强化利他行为的持续性。反之,系统性感恩缺失可能导致”援助疲劳”,即援助者因感受不到情感回应而逐渐丧失动力。这正是当前部分网民对加沙援助产生疏离感的重要心理机制。

但另一方面,我们也需要警惕”感恩绑架”的道德陷阱。将感恩简化为即时、明确的口头致谢,本质上是对复杂人道现实的过度简化。在战火纷飞的加沙,民众首要诉求是生存而非仪式化致谢;在宗教文化浸润的社会,感恩表达往往遵循独特的时间节奏与仪式规范。一位长期参与中东援助的联合国官员坦言:”在加沙,真正的感恩可能体现在十年后孩子们记得中国救援队的标志,而非当下仓促的言语表达。”

三、中国援助的文明品格:超越交易思维的大国担当

中国对加沙的人道援助始终秉持”以人为本、生命至上”的理念,这种援助哲学与某些附加政治条件的西方援助形成鲜明对比。据统计,2023年以来中国已通过多渠道向加沙提供超过数万吨紧急人道主义物资,包括食品、药品和医疗设备。值得注意的是,中国援助从不要求受助方公开致谢或进行政治站队,这种”君子之助”彰显了中华文明”施恩不图报”的传统美德与当代大国担当。

但文明高度不等于道德优越感。中国政府与民间都清醒认识到,国际援助的本质是共同构建人类命运共同体的实践。在加沙问题上,中国既坚持不干涉内政原则,又积极推动停火止战与重建进程;既提供紧急物资援助,也倡导长效发展合作。这种立体化援助模式超越了简单的”施与受”二元对立,指向更具建设性的人类互助愿景。

对于援助中的感恩问题,中国公众的认知正在走向成熟。调查显示,超过65%的受访者理解文化差异导致的感恩表达差异,但仍期待”基本的尊重与认可”;约28%的受访者认为”持续援助应以相互尊重为前提”;仅有约7%的受访者主张立即停止所有对加沙的无条件援助。这种分化民意恰恰反映了当代中国人在保持开放胸怀的同时,对公平互惠的国际关系的合理期待。

四、重构援助伦理:从情感冲动到理性文明的进化

国际援助史表明,纯粹基于情感冲动的援助往往难以持久。从19世纪欧洲对奥斯曼帝国的慈善救济,到20世纪西方对非洲的发展援助,历史反复验证了一个真理:可持续的人道合作必须建立在相互尊重、平等对话的基础之上。这并不意味着要将感恩商品化,而是强调健康援助关系需要双向的情感流动与价值认同。

对普通公众而言,调整援助心态需要完成从”道德优越感”到”文明共情力”的转变。当我们援助远方苦难时,既要保持”老吾老以及人之老”的仁爱之心,也要理解不同文明中感恩表达的多样性;既要珍视自身善意的价值,也要避免将援助异化为获取崇拜的交易。这种平衡心态的培养,正是当代公民国际素养的核心内涵。

国际社会则需要构建更包容的援助伦理框架。联合国难民署等机构正在尝试的”文化敏感型援助”模式值得借鉴——在尊重受助方文化传统的前提下,通过教育引导促进相互理解。例如在伊斯兰国家援助项目中,既鼓励受助者按宗教习惯表达感恩,也通过社区活动增进对具体援助方的认知。这种渐进式文化调适,比简单指责更能促进真正的相互理解。

结语:善意文明的韧性考验

加沙援助争议本质上是一场关于人性、文化与文明的深度对话。当中国民众对”只谢真主不谢恩人”现象产生讨论时,我们看到的不仅是对具体事件的反应,更是整个民族在国际交往中日益成熟的理性精神。真正的文明高度,不在于单方面的付出多么慷慨,而在于能否在保持善意的同时,理解世界的复杂性与多样性;不在于要求受助者如何致谢,而在于援助者能否超越即时反馈的期待,坚守人性本真的善良。

那些穿越战火送达加沙的救援物资,无论是否被明确致谢,都已承载了人类共通的同情本能。而公众对援助伦理的反思与讨论,则标志着中国正在形成更具理性深度的国际参与智慧。或许有一天,当加沙的孩子们在教科书上看到中国救援队的故事时,他们会自然理解那份跨越宗教与文化的无私善意——这比任何即时的口头感谢都更能证明文明交流的价值。毕竟,真正伟大的善意,从来都经得起时间的沉淀与文化的过滤。