哈尔滨2岁男童6楼坠落被商户遮阳伞奇迹般接住仅受轻伤,这一偶然事件背后折射出城市安全防护的必然思考,提醒我们重视日常安全细节与责任。

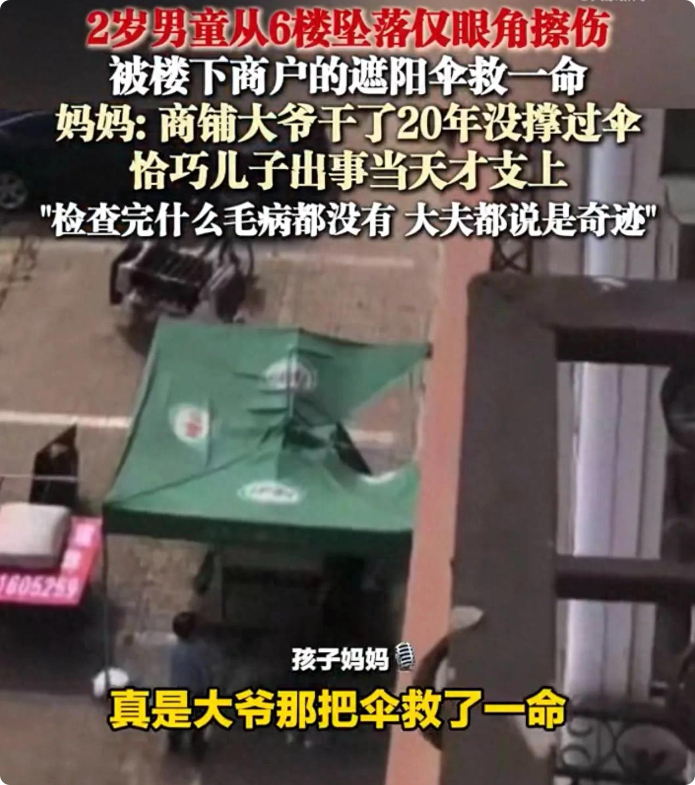

7月17日,黑龙江哈尔滨的一个普通夏日午后,一场惊心动魄的生死救援在无声中上演。一名年仅2岁的男童从6楼坠落,却奇迹般地仅眼角擦伤,生命毫发无损。而创造这个奇迹的,竟是楼下商户支起的一把普通遮阳伞。这把伞的主人——一位在此经营了20多年的大爷坦言:”干了这么多年都没撑过伞,偏偏儿子出事这天支上了。”这句看似平淡的话语背后,隐藏着关于生命、偶然与必然的深刻哲思。

一、生死瞬间的”偶然”救赎

从6楼坠落的男童,按照常理推断,结果本应是悲剧性的。然而,命运却在这千钧一发之际开了一个温柔的玩笑——一把平日里从不撑开的遮阳伞,恰好在那天被支起,成为了承接生命的最后屏障。男童母亲检查后确认”什么毛病都没有”,连大夫都惊叹这是”奇迹”。这把遮阳伞仿佛是命运派来的天使,在最需要的时刻挡在了死亡面前。

但仔细推敲,这场”奇迹”并非完全偶然。大爷虽然坦言”干了20多年没撑过伞”,但选择在那天支伞必然有其原因——可能是天气预报提示当日有强光照射,或是出于保护商品的考虑。这种看似随意的决定,实则暗含了某种必然性。正如哲学家所言:”所谓偶然,不过是未被察觉的必然。”遮阳伞的存在本身不是偶然,它被支起的时机或许也暗含着某种生活逻辑。

二、城市空间中的”安全冗余”

这起事件引发了人们对城市公共空间安全设计的思考。那把救命的遮阳伞,实际上充当了临时性的”安全网”功能。在城市规划中,我们习惯于依靠专业的安全设施——如阳台护栏、窗户限位器等来预防坠落事故。但现实往往证明,再完善的专业设计也难以覆盖所有意外情况。这把遮阳伞无意中成为了一种”安全冗余”,弥补了专业设施可能存在的盲区。

商户大爷的遮阳伞原本只是商业经营的辅助工具,却在危急时刻发挥了救命功能。这启示我们:城市安全不应仅仅依赖专业设施,日常生活中看似普通的物品也可能成为救命的关键。比如社区里的绿化树、阳台上的花盆架,甚至晾衣绳,在特定情况下都可能成为缓冲危险的”安全网”。这种”非专业安全设施”的价值,值得城市规划者重新审视。

三、命运眷顾背后的责任反思

虽然结果是幸运的,但我们不能将这场”奇迹”简单归因于运气。男童从6楼坠落本身就是一个严重的安全隐患警示。调查显示,儿童坠楼事故多与监护缺失、窗户防护不到位等因素有关。这把遮阳伞虽然挽救了生命,但并不能掩盖背后存在的监护责任问题。

商户大爷支起遮阳伞的行为值得赞赏,但这不应成为转移监护责任的理由。家长作为孩子的第一监护人,必须时刻保持警惕。事件发生后,男童母亲”检查完什么毛病都没有”的庆幸背后,更应该引发对日常监护的深刻反思。城市生活中,高层住宅越来越多,如何构建全方位的儿童安全防护网,需要家长、社区、物业等多方共同努力。

四、从个案到普遍的安全启示

这起事件虽然是个案,但其蕴含的安全启示具有普遍意义。首先,它提醒我们重视”非专业安全设施”的价值。在城市更新和社区改造中,除了安装专业安全设备外,也可以考虑如何合理利用现有设施创造额外的安全保障。比如鼓励商户在临街位置设置缓冲物,或在阳台外设置可拆卸的防护网等。

其次,事件凸显了安全教育的必要性。家长需要掌握基本的儿童防护知识,如窗户限位器的安装、高危区域的防护等。社区也可以开展相关安全培训,提高居民的安全意识和应急能力。同时,物业管理部门应当定期检查公共区域的安全隐患,及时发现并排除风险。

最后,这起事件也让我们重新思考”幸运”与”必然”的关系。遮阳伞的及时支起看似偶然,但背后反映的是商户日常经营的习惯和选择。这提示我们:在日常生活中培养良好的安全习惯,可能在关键时刻发挥意想不到的作用。比如养成随手关闭窗户的习惯、定期检查阳台防护设施等,这些看似平常的行为都是预防事故的重要环节。

五、生命教育与安全文化的构建

从更宏观的层面看,这起事件呼唤我们加强生命教育和安全文化建设。在学校教育中,应当加入更多关于生命价值和自我保护的内容;在社区层面,可以开展形式多样的安全宣传活动;在媒体传播中,应当多报道正面的安全案例,提高公众的安全意识。

同时,我们也需要建立更完善的事故预防和应急响应机制。政府部门应当加强对高层住宅的安全监管,制定更严格的安全标准;社区可以建立邻里互助的安全网络,及时发现和干预潜在的危险行为;医疗机构则应当加强急救能力建设,为可能发生的意外做好充分准备。

遮阳伞下的生命奇迹,既是一次幸运的逃脱,也是一记沉重的警钟。它提醒我们:生命脆弱而宝贵,安全无小事。在感叹命运眷顾的同时,我们更应该从中汲取教训,构建更加完善的安全防护体系。让每一个孩子都能在安全的环境中健康成长,让每一个家庭都能远离意外伤害的阴霾。这把遮阳伞不仅挽救了一个生命,更应该成为推动全社会重视安全问题的契机。