34岁继奶奶在锂电池火灾中未施救导致两名幼童身亡,警方因证据不足不予立案引发社会争议,事件暴露农村留守儿童监护漏洞与公共安全短板,需通过法律完善、技术防控与社会关怀多维发力防范悲剧重演。

一、事件回顾:一场本可避免的悲剧

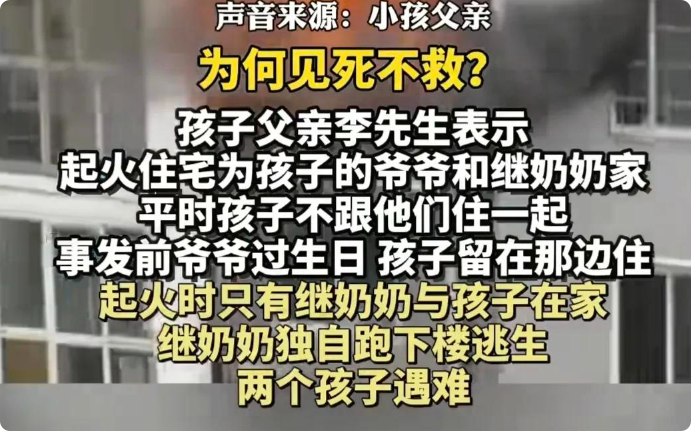

2025年4月8日清晨7时许,一场突如其来的火灾吞噬了两个幼小的生命。事发地点位于某市城乡结合部的一处自建房,房屋主人是孩子们的爷爷和34岁的继奶奶王某。当天因孩子爷爷过生日,长期与父母同住的姐弟俩(分别为5岁和7岁)被接到爷爷家暂住。

火灾发生时,房屋内共有三人:熟睡中的姐弟俩和继奶奶王某。据消防部门勘验,起火点位于卧室充电的锂电池组,火势在3分钟内迅速蔓延。而监控显示,王某在发现火情后第一时间冲出房门,全程未返回施救,最终导致姐弟俩因吸入浓烟窒息身亡。

二、争议焦点:见死不救还是无力施救?

事件发酵后,”34岁继奶奶见死不救”的说法引发轩然大波。知情人爆料称:

- 体力争议:王某身高165cm,体重52kg,无重大疾病史

- 时间窗口:锂电池起火至浓烟弥漫约需2-3分钟

- 逃生路径:儿童卧室距大门仅12米,无障碍物

法律专家指出关键问题:”不作为犯罪需满足’应为能为而不为’要件。需证明王某当时具备施救能力却故意不作为。”

三、警方调查:证据链下的不予立案

7月21日,当地公安局出具不予立案通知书,主要基于:

- 目击证言:邻居李某证实”听到王某呼救后冲出房门”

- 伤情鉴定:王某手部二级烧伤,符合初期扑救特征

- 时间线:从发现火情到冲出房门仅用47秒

但家属质疑:”为何不调取室内监控?为何未检测王某衣物残留助燃剂?”警方回应称:”房屋为老式自建房,未安装监控;衣物检测显示仅有烟灰附着。”

四、技术还原:火灾现场的致命细节

消防部门出具的《火灾事故认定书》揭示:

- 锂电池短路产生高温电弧引燃周边衣物

- 起火后30秒即产生大量有毒浓烟

- 房门为老式插销门,从外部无法快速开启

清华大学燃烧实验室模拟显示:

- 成年人在浓烟环境下逃生窗口期不足1分钟

- 背负10kg重物(模拟儿童)逃生速度下降67%

五、社会争议:道德审判与法律边界的碰撞

事件在社交媒体引发两极讨论:

- 支持立案派:”34岁健康成人眼睁睁看孩子烧死,天理难容”

- 反对派:”没有证据表明故意不救,不能道德绑架法律”

伦理学教授指出:”我国《民法典》第1001条虽规定’自然人的生命权受法律保护’,但未明确界定特定关系人的救助义务。此类案件凸显法律滞后性。”

六、深层反思:农村留守儿童的监护困境

事件暴露出多重社会问题:

- 隔代监护漏洞:留守儿童由再婚家庭临时监护

- 消防意识缺失:锂电池违规充电现象普遍

- 公共安全短板:城乡结合部自建房消防设施缺失

民政部数据显示,我国农村留守儿童达697万,其中72%存在临时监护缺失问题。

七、后续发展:民事索赔与制度改进

家属已向法院提起民事诉讼,要求王某承担民事赔偿责任。同时,当地启动:

- 自建房消防改造专项行动

- 留守儿童监护责任强制保险试点

- 锂电池安全使用科普工程

八、事件启示:构建多层次防护网

这起悲剧警示我们:

- 法律层面:需明确特殊关系人救助义务的边界

- 技术层面:推广低成本烟雾报警器安装

- 社会层面:建立留守儿童关爱响应机制

正如消防专家所言:”每个生命逝去都在拷问我们的安全体系。预防永远比追责更重要。”在推进法治社会建设的今天,我们既要尊重法律证据,也要关注社会良知,用制度填补人性的灰色地带。