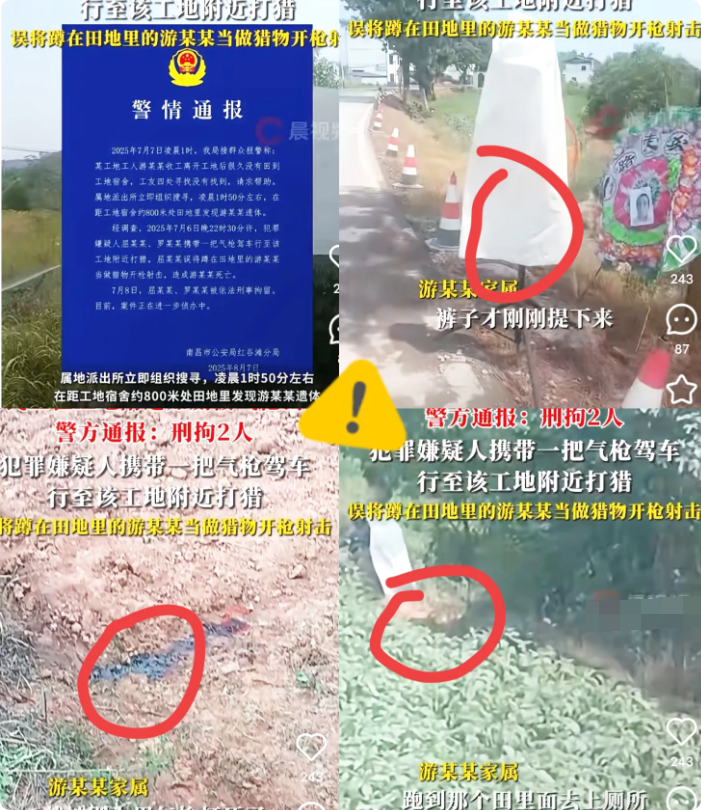

南昌枪击案中,凶手自首称因天黑误杀,但受害者朋友的质疑(精准爆头、蹲厕细节)及现场矛盾(第一现场转移可能)引发对”误杀”真实性的怀疑,案件仍在调查中。

8月的南昌,暑气未消。8月15日凌晨3点的青云谱区某工地,路灯忽明忽暗,蝉鸣被夜风吹得支离破碎。谁也没想到,一场血案会在这片即将竣工的住宅楼群里悄然发生——直到次日上午7点,清洁工老周推开3号楼负一层厕所的门,被眼前的景象吓得瘫坐在地:水泥地上一滩尚未凝固的血,蹲便器边缘还沾着暗红色污渍,墙角处蜷缩着一具年轻男性尸体,额头正中一个血洞,子弹贯穿颅骨的痕迹清晰可见。

一、自首者的”误杀”说辞:天黑看不清的荒诞逻辑

8月15日清晨6点,28岁的李阳(化名)走进青云谱公安分局刑侦大队。他穿着洗得发白的蓝色工装,裤脚沾着泥浆,双手在身前绞成一团:”警察同志,人是我杀的……昨晚打猎走错了地方。”

据李阳供述,他是附近工地的木工,案发当晚11点收工后,和工友喝了点白酒,带着从老家带来的土铳去工地后山打野兔。”那天下雨,山里雾大,土铳的瞄准镜起雾了。”他指着墙角那把裹着油布的土铳,”我听见茅厕里有动静,以为是野猪拱门,就开了一枪……进去才发现是个男的。”

但这份”忏悔”很快被受害者家属的质疑撕开缺口。受害者的好友陈默(化名)攥着法医报告冲进派出所:”我朋友是在蹲坑时被爆头的!你们看解剖记录——肛管内有新鲜粪便,说明他刚脱裤子坐下就被打死了。这时候他整个人蜷缩在蹲便器前,目标不过半米宽,李阳说’看不清’,那子弹怎么就能精准钻进后脑勺?”

二、现场细节里的矛盾:打猎人的”反常操作”

随着警方勘查深入,更多疑点浮出水面。案发现场位于工地负一层,入口处挂着”施工重地,闲人免进”的铁皮牌,唯一的照明是两盏功率不足的节能灯,光线昏黄。但根据陈默提供的监控截图,案发前40分钟,受害者和他就站在工地围墙外抽烟——两人刚结束一场夜宵,受害者说”去工地厕所方便,反正快完工了,没人”。

“最不符合打猎常理的是,打中猎物后猎手一定会查看。”有着二十年刑侦经验的张警官指着现场照片,”死者身后的墙根下有半片猪铳的弹壳,说明枪是在死者前方约1.5米处发射的。如果是误杀,李阳应该会走近确认是否击中,但现场没有第二个人的脚印——除了死者和后来清洁工的。”

更蹊跷的是死者的姿势。法医王主任介绍:”尸体呈典型的’射击后瞬时僵直’状态,右手仍保持着解裤带的动作,左手撑在蹲便器边缘。这说明他在中弹瞬间完全没有反应时间,子弹速度极快,几乎是贴着头皮射入。”

三、第一现场的迷雾:移尸疑云与动机迷局

随着调查深入,”第一现场转移说”逐渐进入警方视野。工地保安老吴回忆,案发当晚11点40分左右,他听到负一层传来”砰”的一声闷响,”像是什么东西砸在地上”,但因工地机器轰鸣,他没太在意。而陈默提供的微信聊天记录显示,受害者最后一次发消息是23:37:”我在工地厕所,你到了喊我。”此后便再无回应。

“如果李阳是在厕所内开枪,那么弹壳应该在死者前方,但现场弹壳在死者左后方1米处。”张警官指着模拟现场图,”这更像是凶手在死者背后开枪,然后将尸体拖到蹲便器前伪造现场。”他同时提到,死者身上没有防御伤,指甲内无皮屑组织,”说明他没有反抗,可能认识凶手,或者凶手是从背后突袭。”

关于动机,李阳坚称”只是打猎误杀”,但陈默却想起受害者生前曾提过”工地最近总有人偷钢筋”。”上周三他还说,抓到了一个偷钢筋的,对方威胁要报复。”陈默翻出受害者的日记本,最后一页写着:”如果今晚再有人来,我就用钢筋敲死他——但这话我没敢发出去。”

四、”误杀”的法律边界:精准与意外的博弈

这场争议的核心,最终落在”误杀”的法律认定上。根据《中华人民共和国刑法》,故意杀人罪与过失致人死亡罪的关键区别在于”主观故意”。若李阳确实是”因天黑看不清误杀”,则可能构成过失致人死亡;但若是”明知可能有人仍开枪”,则涉嫌故意杀人。

“从现有证据看,’误杀’的说法很难成立。”江西师范大学法学教授李敏分析,”首先,土铳作为管制刀具,持枪本身就违法;其次,工地属于人员活动区域,即便夜间施工,也不排除有工人值守;最后,精准爆头的射击结果,与’看不清目标’的主观描述存在重大矛盾。”

截至发稿前,警方已对李阳的土铳进行鉴定,确认枪内残留的火药与死者体内的弹丸成分一致。但关于”第一现场是否转移””是否存在预谋”等问题,仍在进一步侦查中。受害者的家属已申请重新尸检,重点排查是否有麻醉剂残留——这是他们心中最后一个疑问:”如果他当时处于昏迷状态,那一切就合理了。”

尾声:当真相被夜色笼罩,我们等待一束光

8月20日,案发现场的厕所被临时封闭,工人们开始清理墙角的血迹。老周蹲在新铺的水泥地上抽了根烟:”这工地马上要交工了,可谁还敢来上厕所?”他的话,道尽了这场悲剧带来的连锁伤害。

对于关注此案的市民来说,他们等待的不只是”误杀”与否的结论,更是对”正义”的期待——当生命在最私密的时刻戛然而止,当”意外”与”预谋”的边界变得模糊,我们需要的不仅是法律的天平,更是对真相的执着。

或许正如李敏教授所说:”每个案件的背后,都是一个家庭的破碎。司法的意义不仅是定罪量刑,更是用真相告慰逝者,用公正守护生者。”

夜色渐深,工地的探照灯依然亮着。我们等待着,那束穿透迷雾的光,终将照亮真相的角落。