河南今年迎来60年一遇的特殊立秋,叠加”晚立秋””秋包伏””母秋”三大标签,传统咬秋、晒秋等习俗与现代气象智慧交织,展现季节流转中的人间烟火与永恒生机。

清晨五点,郑州纬一路的梧桐叶上还凝着露珠,58岁的王桂兰蹲在小区菜摊前挑西瓜。摊主老张拍着胸脯:”婶儿,今儿立秋,这瓜保甜!您瞧这纹路,深浅均匀,是伏天的头茬沙瓤瓜。”王桂兰捏了捏瓜蒂,想起昨儿夜里老伴儿念叨的”晚立秋”,忽然笑了:”今年这秋,怕是要热得邪乎,得把西瓜囤够了。”

8月7日13时52分,当河南大部分地区的蝉鸣正从浓密的法桐叶间坠落时,立秋的节气准时抵达。但今年的立秋,比往年多了几分”戏剧性”——它赶上了60年一遇的闰六月,又撞上了”晚立秋””秋包伏””母秋”三大特殊标签。老辈人说,这样的年份,秋天会像被按了”延迟键”,暑气退得慢,”秋老虎”更要好好耍一耍威风。

一、60年一遇的”秋包伏”:古人的气候密码

在郑州气象局工作了30年的老专家李建国,翻出泛黄的《河南气候志》,指着”节气与物候”那章说:”今年立秋的特殊,在于时间节点的精准叠加。”所谓”晚立秋”,是指立秋时刻在下午三点之后——今年精确到13时52分,虽未过三点,却已是近十年最晚的立秋之一。”秋包伏”则是立秋后,末伏才姗姗来迟——今年末伏从8月15日开始,也就是说,立秋后还要再”捂”8天才能入末伏,这在民间被称为”秋包伏,热得哭”。

更让老辈人直咂嘴的是”母秋”。按传统说法,立秋若在单日(农历)则为”母秋”,双日为”公秋”。”母秋”的秋老虎更凶,就像母老虎护崽,要把夏天的热乎劲儿全兜住。今年立秋是农历七月初三,正儿八经的单日,三重标签叠加,李建国的手机里早被亲戚们的消息轰炸:”老李,今年冬天是不是要提前买羽绒服?””咱家的空调今年冬天得24小时开着?”

但气象数据给出了更理性的解释:所谓”秋老虎”本质是副热带高压的”回马枪”。今年西太平洋副高异常强盛,在立秋后仍稳定控制中原地区,加上闰六月带来的”积温”效应,8月中下旬河南大部分地区气温可能较常年偏高2-3℃,局部地区最高温或达38℃。”但这和’60年一遇’没直接关联,主要是大气环流的年际变化。”李建国解释,”老祖宗的谚语是经验总结,咱们得信,但也别迷信。”

二、立秋日的人间烟火:从咬秋到晒秋,藏着最朴素的生存智慧

在洛阳老城区的十字街,62岁的赵秀兰正把最后一筐沙瓤西瓜码上摊位。她头戴蓝布头巾,腰间系着靛青围裙,身后的木牌上写着”立秋咬秋,瓜甜价廉”。”我奶奶说,立秋吃西瓜,整个秋天不拉肚子。”赵秀兰切开一个瓜,红瓤里渗出清亮的汁水,”现在科学说,夏天吃冰西瓜伤脾胃,立秋后天气转凉,吃常温瓜刚好。”话音刚落,几个穿校服的孩子围过来,举着零钱喊:”奶奶,来块瓜!”

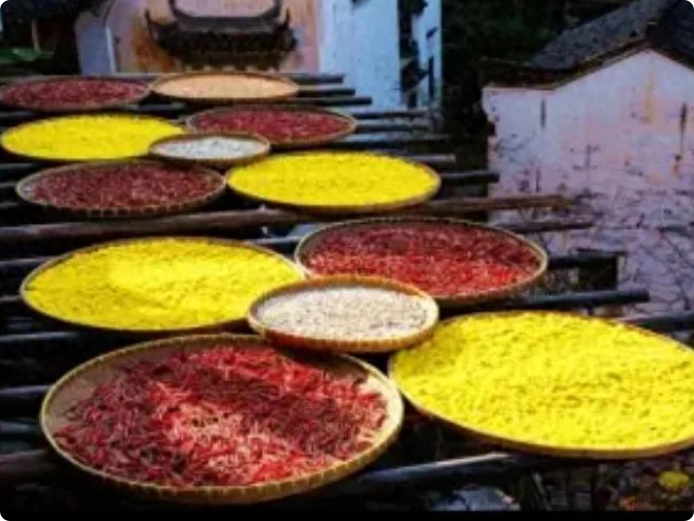

而在豫西的嵩县田湖镇,65岁的张铁柱正踩着梯子晒辣椒。他的院子里,竹匾铺着金黄的玉米、火红的朝天椒、乌紫的茄子干,像铺了张五彩的地毯。”这叫’晒秋’,老辈传下的规矩。”张铁柱擦了把汗,”立秋后太阳毒,晒过的辣椒能存一冬,做油泼面、辣椒酱,香得很。”他指着墙角的陶瓮,里面已经装了小半瓮晒好的蒜瓣,”等入了冬,腌糖蒜、做腊八蒜,全靠这时候的太阳。”

在信阳的农家厨房,主妇们正忙着”贴秋膘”。48岁的刘慧芳把新鲜的莲藕切成薄片,和排骨一起炖在砂锅里。”立秋要补,夏天没吃好的,这时候得补回来。”她掀开锅盖,藕香混着肉香扑出来,”但我家老头子非说,现在人不缺营养,得吃点润肺的。”于是砂锅里除了排骨藕汤,还加了雪梨和银耳,”老话说’秋燥伤肺’,喝这个润润嗓子。”

三、特殊年份里的生存智慧:传统与科学的温柔对话

面对”秋包伏”的预言,河南的农民们早有准备。周口太康县的种粮大户陈建国站在玉米地里,看着抽穗的玉米棒,掏出手机看天气预报:”未来一周气温35℃左右,得注意灌溉。”他把草帽扣在头上,”老辈说’秋包伏,玉米秃’,意思是玉米可能秃尖。我提前施了叶面肥,应该能扛过去。”旁边的技术员小张点头:”现在有大棚可以调控温湿度,就算有秋老虎,也能通过滴灌、遮阳网降低影响。”

城市的应对更显从容。郑州某社区的”银发课堂”里,退休医生王淑芬正在教老人们做”秋梨膏”。”雪梨去核切块,加川贝、冰糖,小火慢熬……”她一边搅着锅,一边说:”秋天干燥,喝这个润喉。但糖尿病的叔叔阿姨得少放糖,或者用代糖。”台下的老人们举着笔记本记,72岁的陈大爷插话:”我孙子说,现在有秋梨膏卖,但自己做的干净。”王淑芬笑着点头:”对,自己做的放心,这就是老祖宗的智慧。”

四、立秋之后:在季节的褶皱里,感受生命的韵律

暮色中的郑州黄河风景区,晚风裹着黄河水的湿气吹来。67岁的退休教师孙桂英带着孙子小航散步,小航举着刚买的糖画,好奇地问:”奶奶,为什么今年立秋这么特别?”孙桂英指着天边的火烧云:”因为呀,老天爷在给我们表演’季节的魔术’。60年一遇的闰六月,让夏天多了一个月的热闹;’秋包伏’呢,是想让我们多晒晒太阳,把夏天的能量存够;至于’秋老虎’……”她捏了捏小航的脸蛋,”是想让我们记得,秋天不是一下子就凉的,就像生活,得慢慢来。”

小航似懂非懂,却盯着远处的芦苇荡出了神。那里有几只白鹭掠过水面,翅膀沾着夕阳的金粉。风里飘来附近村庄的炊烟味,混着炒花生的香气——这是属于河南的立秋,是60年一遇的特殊,也是千万年不变的日常。

正如《诗经》里说的”七月流火,九月授衣”,季节的流转从不会因某一年特别就停下脚步。所谓”百年一遇”,不过是时间长河里的一朵浪花;而人间的烟火、传统的智慧、对生活的热爱,才是最永恒的风景。

当夜色渐浓,王桂兰把最后一个西瓜搬回家,老伴儿已经煮好了绿豆百合粥。”今儿立秋,喝这个败败心火。”老伴儿说。王桂兰咬了口西瓜,甜津津的汁水顺着喉咙滑下去,忽然想起小时候奶奶说的话:”立秋的西瓜,是秋天给咱的第一封情书。”

今年的情书,或许多了几分热烈,几分绵长,但那份藏在瓜瓤里的甜,藏在晒秋场里的暖,藏在汤锅里的香,始终没变。这大概就是河南的立秋,是60年一遇的特别,也是最熟悉的人间。