专家将乙肝与艾滋病、梅毒相提并论引发众怒,二者在传播途径、预防手段、预后等方面差异显著,乙肝因历史原因致患者众多且易遭误解歧视,医学界呼吁正确认识乙肝,全社会应共同努力消除对乙肝患者的歧视。

一场引发公愤的”错误类比”

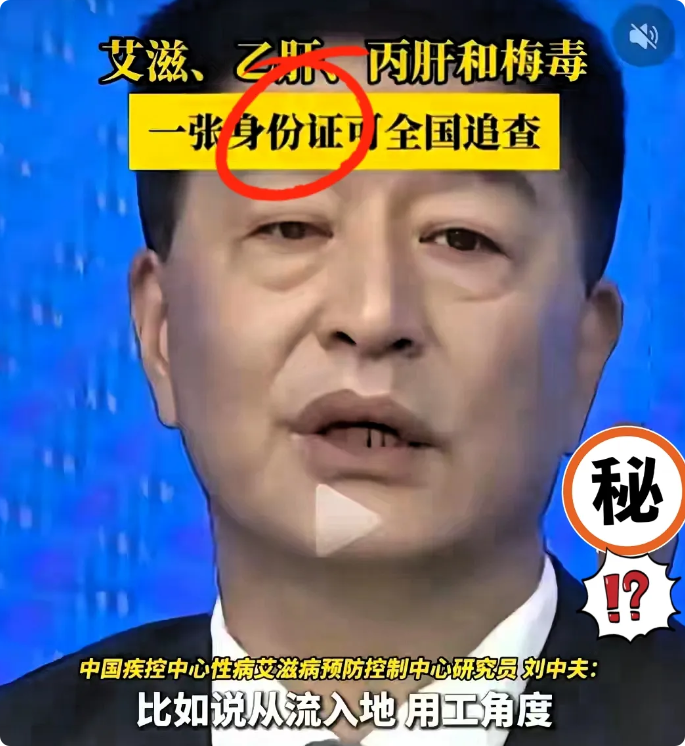

近日,部分专家在公共卫生讨论中将乙型肝炎与艾滋病、梅毒相提并论的言论,在网络上掀起轩然大波。这种将完全不同性质的疾病混为一谈的做法,不仅暴露了专业认知的偏差,更对数以亿计的乙肝病毒感染者造成了二次伤害。

“这简直是对科学的无知和对患者的二次伤害!”一位医学专家在社交媒体上愤怒表示。数据显示,我国乙肝病毒携带者约7000万人,他们中的大多数都在默默承受着不必要的社会压力。将乙肝与通过性传播和血液传播为主的艾滋病、梅毒相提并论,不仅违背了基本的医学常识,更是对乙肝患者群体的严重误解。

科学事实:三种疾病的本质区别

从医学专业角度看,乙肝与艾滋病、梅毒存在根本性差异:

- 传播途径截然不同 乙肝主要通过母婴传播、血液传播和密切接触传播。日常学习、工作或生活接触,如同一办公室工作、握手、拥抱、同住一宿舍、同一餐厅用餐和共用厕所等无血液暴露的接触,一般不会传染乙肝病毒。而艾滋病和梅毒则主要通过性接触、血液和母婴传播,传播风险显著更高。

- 预防手段成熟可靠 乙肝拥有全球公认的最有效预防手段——乙肝疫苗。接种疫苗后,保护率可达95%以上。自1992年我国将乙肝疫苗纳入计划免疫管理以来,5岁以下儿童乙肝病毒表面抗原携带率已从9.67%降至0.32%。相比之下,艾滋病和梅毒目前尚无有效的疫苗预防。

- 疾病预后差异显著 乙肝病毒感染后,多数人表现为无症状携带状态,约15%-40%可能发展为慢性肝炎,但通过规范治疗可以有效控制病情。艾滋病和梅毒若不及时治疗,将导致不可逆的严重后果。

社会偏见:无辜者的”隐形枷锁”

“每次体检都像在等待审判,”一位乙肝病毒携带者小李(化名)向记者倾诉,”入职体检时HR欲言又止的眼神,朋友聚会时刻意保持的距离,都让我感到窒息。”这种社会偏见源于对乙肝传播途径的认知不足。

事实上,乙肝病毒不会通过以下途径传播:

- 共同进餐

- 握手拥抱

- 咳嗽喷嚏

- 共用马桶

- 蚊虫叮咬

世界卫生组织明确指出,与乙肝病毒携带者在日常工作和生活中的正常接触不会感染乙肝病毒。将乙肝患者与艾滋病、梅毒患者相提并论,不仅加剧了社会歧视,更可能导致患者讳疾忌医,延误治疗时机。

历史教训:公共卫生事件的特殊性质

乙肝在我国的高流行率有其特殊历史背景。上世纪90年代前,由于医疗条件限制和献血管理不规范,导致大量人群在不知情的情况下感染乙肝病毒。这些感染者大多是婴幼儿时期通过母婴传播感染,他们本就是公共卫生体系不完善的受害者。

“将历史遗留问题与当前的个人行为性疾病相提并论,是对这一特殊群体的不公平对待。”公共卫生专家指出。我国通过实施新生儿乙肝疫苗接种计划,已使15岁以下儿童乙肝表面抗原携带率降至1%以下,这充分证明了公共卫生干预的有效性。

专家呼吁:回归科学理性

医学界权威人士纷纷发声,呼吁正确认识乙肝:

- 中国工程院院士庄辉强调:”乙肝是可防可控的传染病,通过疫苗接种和规范治疗,完全可以有效管理。”

- 中华医学会肝病学分会声明:反对任何形式的乙肝歧视,倡导科学防控。

- 世界卫生组织建议:将乙肝疫苗纳入国家免疫规划,消除乙肝母婴传播。

专家建议,公众应该:

- 了解正确的乙肝传播知识

- 支持乙肝疫苗接种

- 拒绝任何形式的疾病歧视

- 鼓励患者规范治疗

消除歧视:我们共同的责任

乙肝患者的生存现状令人忧心。调查显示:

- 35%的乙肝患者曾遭遇就业歧视

- 42%的患者在就医时受到不公平对待

- 68%的患者承受着巨大的心理压力

“我们需要的不是同情,而是理解;不是隔离,而是平等。”一位乙肝患者组织的代表如是说。消除乙肝歧视,需要全社会的共同努力:

- 政策层面:严格落实《传染病防治法》,禁止乙肝歧视性入职体检

- 医疗层面:加强医务人员培训,规范诊疗行为

- 教育层面:普及乙肝科学知识,消除认知误区

- 社会层面:倡导平等观念,营造包容氛围

乙肝不应成为人生的枷锁。正如一位乙肝防治专家所说:”科学认知是最好的疫苗,理解包容是最好的良药。”让我们以科学的态度认识乙肝,以人文的关怀对待患者,共同构建一个没有歧视的健康社会。

您如何看待乙肝与艾滋病、梅毒的类比问题?欢迎在评论区分享您的观点和建议。让我们携手努力,为乙肝患者创造一个更加公平、友善的社会环境。