河南农业借助“黑科技”取得显著成果,红薯有溯源二维码、小麦种植靠数据监测,产业链也有创新模式,但变革也带来数字化门槛高和农产品价格质疑等烦恼,引发对传统农耕与科技新时代的思考。

在人们的传统印象中,河南是华夏文明的发祥地,是广袤农田里麦浪翻滚、红薯飘香的农业大省,农民们手持锄头镰刀,在土地上挥洒着辛勤的汗水。然而,如今走进河南周口农高区、中原农谷、安阳的高标准农田节水灌溉示范区,仿佛闯进了科幻片场,一组组令人惊叹的数据在朋友圈掀起波澜:周口的红薯占据全国15%的淀粉型甘薯产量,新乡的小麦穗粒数成功突破55粒,漯河将面粉玩出了3000种花样……这背后,是河南老乡们在土地上孕育出的“黑科技”,正以前所未有的姿态改变着传统农业的面貌。

科技赋能:红薯与小麦的“神奇之旅”

在郸城的实验室里,一场关于红薯的科技革命正在悄然上演。0.1毫米的红薯茎尖在玻璃管中悄然生长,宛如一个个沉睡的生命,提前“预习”着未来的旅程。这些种苗都带着专属二维码,这小小的二维码,就像是红薯的“身份证”,蕴含着无尽的信息。将来它们结出的每一颗红薯,通过扫码就能查到详细的“家谱”。从播种的那一天起,何时种下、施过何种肥料,再到变成超市里粉条所走过的路程,甚至连碳排放量都能精确计算,清清楚楚。这不仅让消费者对红薯的品质和来源一目了然,也为农业的精准管理和可持续发展提供了有力支持。

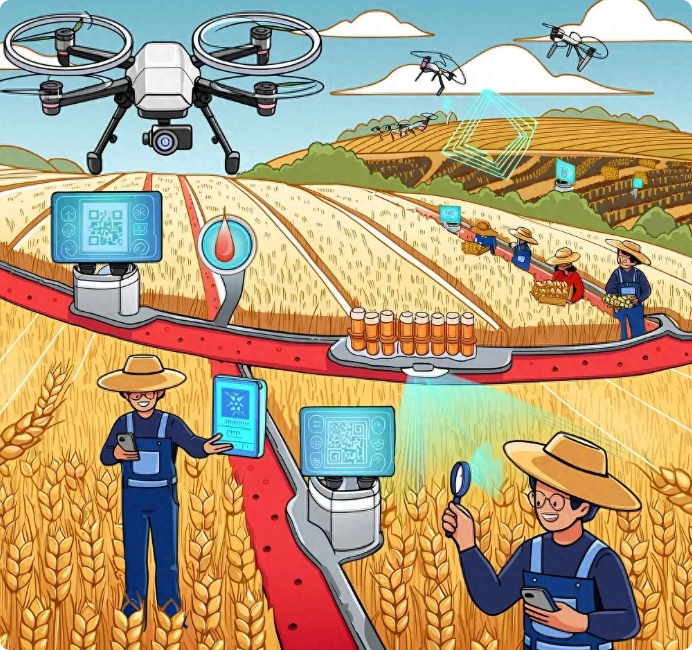

而在新乡的试验田,小麦仿佛拥有了“超能力”,能自己“发微博”。地下的传感器密切监测着根系的水分摄取情况,就像贴心的管家,时刻关注着小麦的需求;天上的无人机则为叶片进行“体检”,如同专业的医生,为小麦的健康保驾护航。这些数据会实时传输到郑州的农业大脑,经过分析和处理,为农民提供科学的种植建议。种了半辈子地的老农看到这一幕,不禁咂嘴感慨:“以前靠天吃饭,现在靠手机上的数据吃饭。”这一转变,标志着河南农业从传统的经验种植向精准农业的迈进。

产业链创新:“变废为宝”与“沉浸式体验”

河南农业的“黑科技”不仅体现在种植环节,还延伸到了产业链的各个角落。正阳的花生壳不再被当作柴火烧掉,而是摇身一变成为生物燃料,实现了资源的再利用;花生衣提取出的天然色素,说不定此刻就涂抹在你正在使用的口红上,为美妆行业增添了一抹自然的色彩。信阳的茶农手持手机直播采茶,区块链技术让每片茶叶都带着制茶师傅的手工视频走向四方,消费者可以通过区块链追溯茶叶的种植、采摘、制作全过程,增加了对产品的信任度。

更令人惊喜的是00后返乡创业的新方式。有人用剧本杀的形式设计农事体验活动,让参与者在娱乐中了解农业知识;有人把无人机喷洒农药变成了田间精彩表演,吸引了众多网友的关注。网友纷纷调侃:“这届新农人,种地都自带沉浸式特效。”这些创新的创业方式,不仅为农业注入了新的活力,也为乡村振兴带来了新的机遇。

变革之思:进步与失落的交织

然而,这场农业变革也带来了一些“甜蜜的烦恼”。有人担忧数字化种田的门槛过高:“老农民摆弄不了这些‘电子宝贝’可怎么办?”数字化技术的应用需要一定的知识和技能,对于习惯了传统种植方式的老农民来说,确实是一个挑战。也有人对“网红农产品”的价格提出质疑:“带二维码的红薯会不会涨价?”消费者担心科技的加持会让农产品价格虚高,增加生活成本。

但当更多人在超市拿起河南产的面粉时,会赫然发现包装袋上印着“此批次小麦育种数据已上传国际基因库”。原来,我们平日里吃的馒头,早已在不知不觉间连接上了更为广阔的未来。当农田里的传感器比老农的经验更为精准,这究竟是进步的必然趋势,还是传统农耕的一种失落?从扫码溯源到数字孪生,我们是否已经准备好迎接碗里的每粒米都自带“科技说明书”的新时代?

河南农业的“黑科技”是科技进步与农业发展深度融合的产物,它为农业带来了新的生机与活力,也为解决全球粮食安全和可持续发展问题提供了有益的探索。我们应该以开放和包容的心态,积极拥抱这场农业变革,同时关注变革中可能出现的问题,通过政策支持、教育培训等方式,帮助农民适应新的种植方式,让科技的红利惠及每一个人。在未来的农业发展中,我们期待河南能够继续发挥创新精神,引领农业走向更加美好的明天。