金鹏航空飞行学员孟某利用制服和精英人设与十多名女性暧昧,怀孕后被举报,整理49页PPT揭露其模板化撩骚、多线操作等行为,引发对职业光环滥用的社会讨论。

8月的郑州新郑国际机场,午后阳光透过玻璃幕墙洒在值机柜台前。邬女士攥着手机,屏幕上是孟某半小时前发来的消息:”宝贝,我飞完这趟三亚就回来,给你带椰子鸡。”她望着电子屏上”金鹏航空GP8523次航班正在登机”的提示,指尖无意识地摩挲着手机壳——那是去年孟某送她的,印着”中国民航”的标志。

三天前,这个穿着制服、眉眼带笑的飞行学员,还在她耳边说”以后每天都要这样送你”。此刻,她的行李箱里躺着49页整理好的聊天记录、转账截图和时间轴,每一页都像一把刀,将她三个月来构建的”精英恋爱梦”割得支离破碎。

一、滤镜里的”完美男友”:制服是他的社交通行证

故事要从今年5月说起。27岁的孟某是金鹏航空的飞行学员,社交账号认证写着”民航现役飞行学员”,头像是一张穿着制服靠在飞机舷梯上的侧脸照,阳光在他肩章上镀了层金边。邬女士是在健身APP上认识他的,对方主动私信:”看你体脂率22%,练得不错,平时也飞飞行模拟吗?”

“我本科读的飞行技术专业,现在在航校学高性能飞机驾驶。”孟某的朋友圈像个精密运转的宣传机器:清晨6点的机场跑道,黄昏时分的机库合影,偶尔还有一张在模拟舱里专注操作的侧拍。最让她心动的是一条深夜动态:”今天带学员飞特情处置,落地后手都在抖——但保护乘客安全的信念,比任何时候都坚定。”

邬女士记得第一次见面时,孟某穿着熨烫笔挺的飞行制服,袖口露出半寸金色的航徽,说话时总带着恰到好处的温和:”我平时飞模拟多,正式航班要等转正后。不过等你生日,我申请飞一次观光航线,从驾驶舱给你拍云海。”那天他们吃了火锅,孟某主动买单,还说:”飞行员收入稳定,以后养你没问题。”

这种”精英感”像团迷雾,笼罩着邬女士的判断。她没注意到,孟某的飞行日志永远停在”模拟机训练”,朋友圈里的机库照片背景总有些模糊,而那些”带学员飞特情”的动态,评论区从未有过其他飞行员的互动。

二、怀孕后的”群发式恋爱”:原来他早有”备份”

6月28日,邬女士在医院拿到验孕单时,孟某正在微信里给另一个女生发消息:”今天飞郑州,落地请你喝奶茶?”她看着对话框里”宝贝””想你”这些亲昵称呼,突然想起三天前自己发的”孕吐好难受”,对方的回复是”多喝热水,我给你点了粥”——那碗粥,是她自己在便利店买的。

崩溃中,她翻出孟某手机。微信置顶的”现役飞行员孟先生”账号里,聊天列表像片混乱的花园:有叫”小甜”的姑娘每天汇报行程,有叫”晚晚”的女生发健身打卡,还有个备注”老家五年”的对话框,最新消息停在5月10日:”我妈催婚了,你什么时候回来?”

更讽刺的是,这些女生的聊天记录高度雷同。给”小甜”的:”今天飞南昌,落地给你带拌粉”;给”晚晚”的:”今天飞成都,给你买了火锅底料”;给邬女士的:”今天飞三亚,给你带椰子鸡”。连转账备注都是统一的”宝贝的小惊喜”,金额永远是520、1314,连零头都不差。

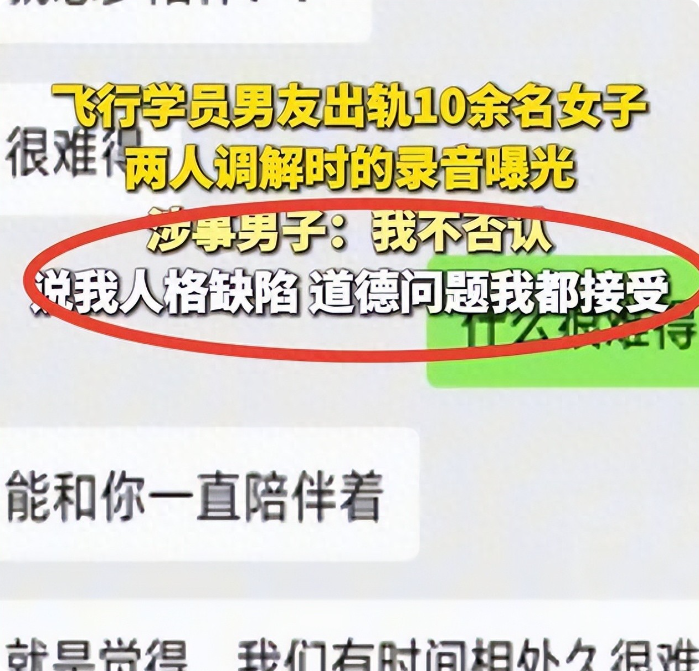

“你到底有多少个女朋友?”邬女士举着手机质问。孟某靠在沙发上,手指转着飞机模型:”我有人格缺陷,道德有问题。”见她发愣,又补了句:”你问我和多少人睡过?没必要数,这是数量问题。”这句话像盆冰水,浇灭了她最后一丝幻想。

三、49页PPT的反击:当”精英滤镜”碎成渣

邬女士没有哭闹,她打开电脑,开始整理证据。聊天记录按时间排序,转账截图标好金额和备注,连孟某在朋友圈发的”飞行日常”都对应上了——6月15日他发”今天飞了4小时模拟机”,但航空公司记录显示,当天他并未执行任何飞行任务;7月2日他晒”机长制服”,照片里的肩章是学员级别的银灰色,根本不是正式机长的金色。

最让她心寒的是那条”内部群聊”记录。孟某在公司机组群里说:”最近有几个跑友约飞,都是女生,挺聊得来。”有人问”是不是上次那个健身房的?”他回:”别瞎说,就是普通朋友。”而同一时间,他给其中一个”跑友”发的消息是:”下次飞完带你去机库,保证比健身房有意思。”

8月5日,邬女士将这些证据整理成49页的PPT,在社交媒体发布。她没有煽情,只列事实:聊天记录的时间线、转账的规律、朋友圈的摆拍证据,甚至连孟某自称”飞行学员”却从未出现在航空公司学员名单里的漏洞都标得清清楚楚。评论区有人问:”你怎么确定他没飞过正式航班?”她截图了航空公司官网的学员名单——确实没有孟某的名字。

四、当”制服”成了诈骗工具:我们该相信什么?

事件发酵后,金鹏航空回应”已注意到相关情况,正在调查”。但更引人深思的,是公众对”飞行员”这个职业的信任危机。有姑娘在评论区留言:”我之前觉得穿制服的都是靠谱的,现在才知道制服也能当剧本。”还有航空从业者透露:”飞行学员的社交圈本就封闭,加上制服带来的’权威感’,确实容易被利用。”

心理学教授李芳分析:”这是典型的’光环效应’——人们会因为对方的职业、身份,自动赋予其’真诚”可靠’等特质。孟某正是利用了这种心理,用制服、飞行术语包装自己,把恋爱变成了一场’角色扮演’。”

邬女士的遭遇不是孤例。近年来,”制服诈骗”频发:医生、教师、军人等职业,都成了骗子伪造身份的工具。他们深谙”职业信任”的珍贵,用精心设计的细节(定制制服、行业术语、工作日常)编织陷阱,让受害者陷入”他这么优秀,不可能骗我”的认知盲区。

五、比”渣”更可怕的:对职业信仰的消耗

最让网友愤怒的不是孟某的”多线操作”,而是他对职业的亵渎。有知情人透露,孟某在航校时就因”作风问题”被警告过,但依然利用学员身份社交。更讽刺的是,他总在朋友圈强调”飞行员的责任”,却在私底下把感情当儿戏。

“手握乘客的生命安全,却连基本的道德底线都没有。”这是评论区最高赞的一条。航空业对从业人员的要求本就严格,不仅需要过硬的技术,更需要强大的心理素质和道德素养。孟某的行为,不仅伤害了被他欺骗的女性,更透支了公众对航空安全的信任。

截至发稿,金鹏航空尚未公布处理结果,孟某的社交账号已设置为私密。但邬女士的49页PPT,早已撕开了”精英飞行员”的虚假面具。她最后发了条动态:”我不恨他,但我恨他用制服骗了我的真心,更恨他用’飞行员’的身份,让那么多女孩对职业信仰产生怀疑。”

夕阳下,机场的跑道依然繁忙。真正的飞行员们正忙着检查仪器、核对航班,他们的制服上别着飞行徽章,胸前挂着飞行记录本——那些都是用时间和责任换来的勋章。而孟某的”制服”,终究只是一块遮羞布,被风吹起的瞬间,露出了藏在底下的真相。

这世上最贵的”滤镜”,从来不是精心P图的制服照,而是藏在细节里的真诚。当我们再看到”精英””制服”这些标签时,或许该多问一句:”他展示的,是真实的自己吗?”