河南长葛一男子因停车纠纷钻进外地车辆暴打司机且旁观者未制止,事件折射地域歧视、公共空间失序及暴力模仿等社会症候,需以技术赋能、制度创新和文化重塑推动社会治理现代化。

一、事件还原:从停车纠纷到暴力升级

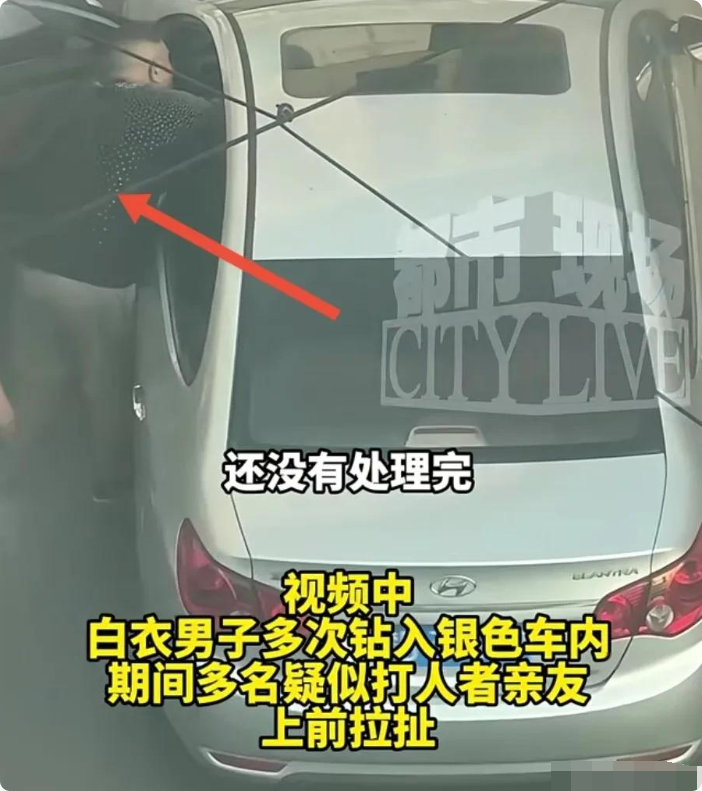

2025年7月22日,河南省长葛市增福镇一处露天停车场内,一场因停车引发的冲突演变为恶性暴力事件。监控视频显示,身穿白色短袖的本地男子张某(化名)径直走向一辆蒙D牌照的银灰色现代轿车,突然拉开车门对司机连续掌掴。现场至少10名围观者无人制止,仅两人象征性拉拽未果。

冲突升级的关键细节:

- 空间压迫:张某在首次掌掴后,竟钻入车内继续施暴,将狭小车厢变为”移动格斗场”

- 身份博弈:蒙D车辆悬挂内蒙古牌照,司机全程未下车,车内传出女性争吵声加剧矛盾

- 旁观者效应:围观群体呈现”集体沉默”,仅雷公头男子冒险干预

二、暴力背后的三重社会症候

(一)地域歧视的隐性暴力

事件中”强龙压不过地头蛇”的民间心理显露无遗:

- 车牌归属地成为施暴者心理优势来源

- 围观者”内外有别”的旁观态度

- 司机选择隐忍的”异地弱势”心态

中国人民大学社会学院李教授指出:”车牌地域标识在基层社会常被异化为身份标签,这种认知偏差极易引发歧视性暴力。”

(二)公共空间的暴力失序

停车场作为半开放公共领域,暴露治理短板:

- 监控盲区:事件发生在监控死角,施暴过程完整记录依赖路人手机

- 管理缺位:停车场无安保人员介入,纠纷升级至肢体冲突

- 应急机制缺失:从首次掌掴到钻车施暴长达3分钟无人有效制止

(三)暴力美学的群体模仿

施暴者行为呈现”表演性暴力”特征:

- 多次掌掴动作刻意展示给围观者

- 钻车动作带有强烈的控制欲宣示

- 余怒未消的二次冲击企图

社会心理学专家王博士分析:”短视频时代,暴力行为可能被扭曲为’强者形象’的展示,这种扭曲认知正在侵蚀社会底线。”

三、法律视角下的责任厘清

根据《治安管理处罚法》第四十三条:

- 殴打他人可处5-10日拘留+200-500元罚款

- 情节恶劣者处10-15日拘留+500-1000元罚款

- 若鉴定为轻伤则涉嫌故意伤害罪

警方”肯定拘留”的表态符合法律预期,但需关注:

- 是否存在寻衅滋事情节

- 围观者是否构成”不作为”责任

- 车内女性涉事情况调查

四、治理现代化的破局之道

(一)技术赋能:打造”阳光停车场”

- 强制安装无死角监控系统

- 推广AI智能安防识别暴力行为

- 建立”一键报警”紧急呼叫装置

(二)制度创新:建立”纠纷分级响应”

- 轻微纠纷:停车场管理员即时介入

- 中度冲突:联动辖区派出所快速响应

- 暴力事件:启动多警种联合处置机制

(三)文化重塑:开展”公共文明觉醒”行动

- 将公共空间礼仪纳入普法教育

- 设立”文明停车示范单位”评选

- 建立”暴力黑名单”社会信用惩戒

五、事件启示:从个案看社会治理现代化

这起看似普通的停车纠纷,实则是基层社会治理的”显微镜”:

- 法治精神:任何纠纷都应在法律框架内解决

- 文明底线:公共空间不是法外之地

- 治理精度:需要构建”预防-干预-惩处”的全链条机制

正如社会学者所言:”当暴力成为某些人的’解决问题的办法’,这个社会就需要重新学习如何做现代人。”在全面推进依法治国的今天,每个公民都应当成为公共文明的守护者,让规则意识真正扎根于社会土壤。