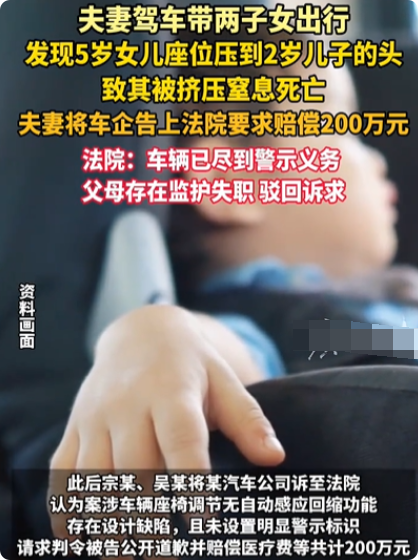

上海一对夫妻带子女驾车出行时,因5岁女儿调低座椅压住2岁儿子头部致其窒息身亡,夫妻将车企告上法庭索赔200万,法院认定车辆已尽警示义务,监护失职是悲剧主因,驳回诉求,此案为所有父母敲响监护责任警钟。

2024年夏天的上海,一辆普通的商务车内,一场令人心碎的悲剧悄然上演。一对夫妇带着5岁的女儿和2岁7个月的儿子驾车出行,谁也不会想到,这个再平常不过的家庭出游,竟会成为他们永生难忘的噩梦。当母亲发现小儿子被女儿调低的座椅压住头部,最终不幸窒息身亡时,这对父母将矛头指向了汽车座椅的设计缺陷,向法院提起诉讼要求200万元赔偿。然而,法院的判决结果却给所有父母敲响了一记沉重的警钟——监护失职才是这场悲剧的真正根源。

悲剧瞬间:粗心大意酿成的灭顶之灾

事发当天,父亲驾驶着商务车载着全家出游。母亲坐在第二排右侧,5岁的女儿坐在左侧,2岁多的儿子则在第三排左侧独自玩耍手机。这本该是一次温馨的家庭出行,却因为一个看似微不足道的举动,彻底改变了这个家庭的命运。

“女儿嫌座椅太高,就自己动手调低了座位。”母亲在事后回忆时仍难掩悲痛,”她完全没注意到身后的弟弟被座椅压住了头部。”更令人揪心的是,当母亲发现女儿调低座椅时,悲剧已经发生——小儿子的头被压在座椅下方,整个人趴在座位底下毫无反应。尽管紧急送医,但孩子最终因窒息时间过长宣告不治。

事后调查发现,涉事车辆的座椅调节功能完全正常,且车辆说明书和座椅上都有明确的警示标识,提醒家长注意调节座椅时避免夹伤。然而,这些常规的安全提示,在这对父母的疏忽下形同虚设。

诉讼风波:将悲剧归咎于车企的”替罪羊”心理

失去爱子的悲痛让这对父母难以理性思考。他们认为,如果汽车座椅具备自动感应回缩功能,或者有更明显的警示设计,这场悲剧或许可以避免。于是,他们一纸诉状将汽车制造商告上法庭,要求赔偿医疗费、精神损失费等共计200万元,并公开道歉。

“座椅调节是再平常不过的功能,但车企应该考虑到有儿童乘坐的可能性。”原告律师辩称,”现有的设计存在安全隐患,没有充分保护儿童乘车安全。”

然而,法院的审理结果却给这对悲痛的父母泼了一盆冷水。法官认为,涉事车辆已经尽到了应有的警示义务,座椅调节功能符合行业标准,且说明书中有明确的安全使用提示。真正的过错在于监护人未能履行基本的看护职责——让年幼的孩子独自在后排玩耍,母亲未能及时察觉异常情况,这才是导致悲剧发生的直接原因。

责任剖析:监护失职比设计缺陷更致命

这起案件在社交媒体上引发激烈讨论。大多数网友认为,法院的判决公正合理:”再高级的汽车也替代不了父母的监护责任”、”2岁多的孩子需要时刻照看,这是常识”。

儿童安全专家指出,车内儿童安全事故中,超过80%都与监护人疏忽有关。数据显示,我国每年因监护不当导致的儿童意外伤害事件高达数万起,其中相当一部分本可以通过加强看护避免。

“将责任推给车企,本质上是种逃避心理。”心理学专家分析,”面对丧子之痛,父母需要寻找宣泄口,但将悲剧简单归咎于产品缺陷,既不公平也不利于真正解决问题。”

值得注意的是,涉事车辆其实配备了多项儿童安全设计——包括ISOFIX儿童座椅固定装置、后排安全锁等。但这些专业配置,显然超出了普通家庭用户的认知范畴。专家建议,车企确实应该在用户手册中增加更通俗易懂的安全警示,但这绝不能替代家长的直接监护。

社会反思:从个案看中国式育儿的安全隐患

这起悲剧折射出更深层的社会问题。在快节奏的现代生活中,许多父母(尤其是双职工家庭)对孩子的看护往往流于表面:

- “电子保姆”依赖症:像本案中让幼儿独自玩手机,是许多家庭的常见做法。专家警告,这不仅影响视力发育,更埋下安全隐患。

- 安全意识薄弱:调查显示,超过60%的家长不清楚如何正确使用儿童安全座椅,甚至有家长认为”短途出行不用系安全带”。

- 监护责任转嫁:部分家长过度依赖车辆安全配置,认为”买了安全座椅就万事大吉”,却忽视了最基本的看护义务。

更值得警惕的是,类似监护失职导致的悲剧屡见不鲜:有家长将婴儿单独留在车内导致热射病死亡;有父母忙着看手机,孩子从商场扶梯坠落;甚至有家长在高速公路上停车,让孩子独自下车……这些案例无不暴露出当代家庭教育中安全意识的缺失。

法院判决的标杆意义:重塑监护责任认知

本案的判决具有重要的示范价值。法官在判决书中明确指出:”父母是未成年人最首要的监护人,其监护职责不因任何产品或第三方服务而免除。”这一表述重申了监护责任的不可替代性。

法律专家认为,此案判决传递了明确信号:在涉及未成年人安全的案件中,监护人的注意义务是第一位的。产品责任认定必须严格遵循”合理预见”原则,不能无限扩大生产者的安全保障义务。

“这不仅是对车企的公平,更是对所有父母的警示。”社会学者指出,”如果法院轻易判定车企担责,可能导致两个负面后果:一是企业为规避风险过度设计,抬高产品成本;二是助长监护人的侥幸心理,反而降低安全意识。”

给所有父母的警示:安全没有”替代方案”

这场悲剧给所有家庭敲响了警钟。儿童安全专家给出以下实用建议:

- 保持”视线不离开”原则:特别是对3岁以下幼儿,监护人必须时刻保持直接视线接触。

- 正确使用安全装置:不仅要配备儿童安全座椅,更要确保正确安装和使用。建议到专业机构进行安装指导。

- 建立”二次确认”习惯:调节座椅、关闭车门等操作前,养成确认周围无儿童肢体存在的习惯。

- 提升应急能力:学习基础急救知识,车内常备急救包,了解最近医院路线。

更重要的是,父母需要建立正确的安全责任观。再先进的安全技术,也替代不了监护人的直接看护;再完善的警示标识,也需要监护人的主动关注。就像一位资深儿科医生所说:”保护孩子不是选择题,而是必答题。”

这起令人痛心的案件,最终以法院的公正判决画上句号。但对所有父母而言,它应该成为一堂永不过时的安全教育课——孩子的安全,永远是监护人的第一责任;任何时候,都不能把这份责任推给产品、他人,或者侥幸心理。毕竟,世界上没有后悔药,有些疏忽,一旦发生就再也无法弥补。