广东佛山一女子在自家院子遭遇“不速之客”,惊慌躲闪,此看似普通的居民遇险事件,实则折射出城市化进程中人与野生动物关系变迁及生态安全新挑战,警示我们需在生态文明建设中学会与野生动物安全相处。

近日,广东佛山一位女子在自家院子里遭遇”不速之客”的惊险一幕引发广泛关注。这位普通母亲在毫无防备的情况下,面对突然闯入庭院的危险动物,本能地抛下鞋子、不顾孩子安危仓皇躲闪的全过程被记录下来,看似是一起普通的居民遇险事件,实则折射出城市化进程中人与野生动物关系的深刻变迁,以及我们不得不直面的生态安全新挑战。

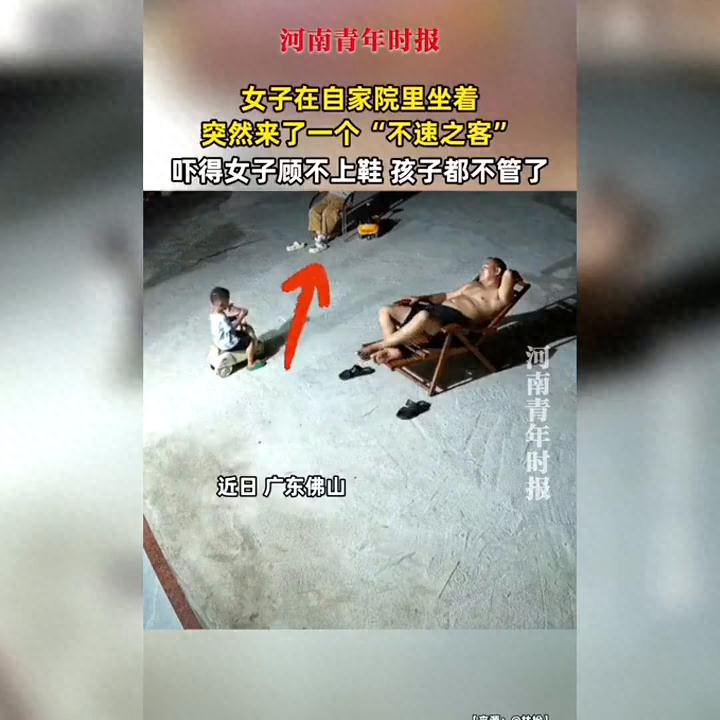

事件发生在广东佛山的一个普通居民庭院。据现场视频显示,这名女子原本安静地坐在自家院子里,可能是在享受片刻闲暇,或是在照看玩耍的孩子。然而,平静的午后突然被打破——一个”不速之客”的突然出现,让整个场景瞬间陷入紧张。从女子惊慌失措的反应来看,这个闯入者显然不是常见的家养宠物或无害小动物,而极可能是具有一定攻击性的野生动物。女子在危急关头的第一反应令人动容又引人深思:她完全顾不上穿鞋,也来不及照顾身边的孩子,本能地选择迅速躲避。这种近乎原始的求生反应,暴露出人类在面对突发野生动物威胁时的脆弱与无助。

这一突发事件绝非孤例。随着我国生态环境保护力度不断加大,许多曾经濒危的野生动物种群数量正在恢复,城市扩张与自然栖息地的交错地带日益扩大,人与野生动物”不期而遇”的概率显著增加。仅在过去一年,全国各地就报告了多起类似事件:云南某小区居民家中闯入猕猴,四川某别墅区发现野生豹猫,甚至在北京郊区也有野猪闯入居民院的报道。这些事件共同描绘出一幅现代社会中人与野生动物关系的新图景——我们曾经以为只存在于荒野深处的野生动物,正越来越多地出现在人类生活空间的边缘,甚至直接闯入我们的庭院和社区。

从生态学视角看,这类事件的发生具有必然性。随着我国天然林保护工程、退耕还林还草工程等生态修复项目的持续推进,许多地区的生物多样性得到明显改善。以广东为例,作为生物多样性热点地区,省内分布着大量陆生脊椎野生动物,其中包括多种国家重点保护动物。当这些动物的自然栖息地因城市扩张而碎片化时,它们不得不寻找新的生存空间,而城市边缘的居民区往往成为它们的潜在选择。同时,气候变化导致的栖息地环境改变,也迫使一些野生动物改变传统的活动范围和习性。更值得关注的是,某些野生动物(如野猪)因缺乏天敌且繁殖能力强,种群数量快速增长,超出原有栖息地的承载能力,从而产生”生态溢出”效应,向人类聚居区扩散。

然而,比事件本身更值得警惕的是我们社会对此类现象的准备不足。视频中女子面对危险时的本能反应,暴露出普通居民普遍缺乏应对野生动物闯入的基本知识和技能。大多数城市居民成长于高度人工化的环境中,对野生动物的危险性认识有限,既不知道如何正确判断野生动物是否构成威胁,也不掌握必要的避险和自卫方法。社区层面,很少有针对野生动物闯入的应急预案和防范教育;家庭层面,家长也很少对孩子进行相关安全教育。这种集体性的知识缺失,使得每一次野生动物闯入事件都可能演变为公共安全危机。

从法律与管理的维度看,现有机制也面临挑战。我国虽然建立了野生动物保护法律体系,但对于城市区域内野生动物闯入事件的管理,往往存在责任主体不明确、处置流程不规范等问题。野生动物保护部门、城市管理部门、公安部门之间的协调机制不够顺畅,导致处置效率低下。更重要的是,如何在保护野生动物与保障居民安全之间找到平衡点,成为考验社会治理能力的难题。一方面,我们不能因为个别闯入事件就对野生动物采取过激措施;另一方面,又必须切实保障居民的生命财产安全。

这一事件也为我们反思人与自然的关系提供了契机。在生态文明建设的大背景下,我们需要建立一种新型的人与野生动物相处模式——既不是将野生动物视为必须消灭的威胁,也不是天真地认为可以与所有野生动物和平共处,而是在科学认知的基础上,建立相互尊重的安全距离。具体而言,可以从以下几个方面着手:

首先,加强公众教育与风险意识培养。社区应定期开展野生动物识别与避险知识讲座,学校可以将相关内容纳入安全教育课程,媒体应当科学报道此类事件,避免制造恐慌的同时提高公众认知。特别是要教会居民如何辨别不同野生动物的危险等级,以及遇到危险时的正确应对方法(如保持冷静、避免直视、缓慢后退、寻求专业帮助等)。

其次,完善社区防范与应急管理体系。居民区特别是靠近自然保护区的社区,应当进行风险评估,设置必要的物理屏障(如围栏),并在规划设计时考虑野生动物活动特点。建立社区野生动物监测网络,培训居民志愿者作为”第一响应人”,制定详细的应急预案,确保一旦发生闯入事件,能够快速、专业、人道地处置。

再次,强化跨部门协作与科学处置能力。林业、公安、消防、卫生等部门应当建立联动机制,配备专业设备和防护装备,培训专业人员,确保能够在保障人员安全的前提下,科学、人道地驱离或转移闯入的野生动物。对于受伤或失去野外生存能力的动物,应当及时联系野生动物救助机构。

最后,也是最重要的,我们需要重新思考城市发展与生态保护的平衡。未来的城市规划应当为野生动物保留必要的生态廊道和缓冲区域,避免无序扩张导致栖息地破碎化。同时,通过生态修复和栖息地改善,引导野生动物远离人类聚居区。在保护生物多样性的同时,确保居民的生活安全与质量。

回到这起广东佛山的庭院惊魂事件,女子的本能躲闪不仅是对个人安全的保护,更是一个时代警示——在生态文明建设的进程中,我们既要拥抱自然,也要学会与之安全相处。当越来越多的野生动物重新出现在人类生活周边时,我们准备好了吗?这不仅考验着政府的治理能力,也检验着每个公民的生态智慧。或许,从为孩子讲解野生动物知识开始,从检查自家院落的防护设施做起,我们每个人都可以为构建人与野生动物和谐共处的新型关系贡献一份力量。毕竟,在这个蓝色星球上,人类从来都不是唯一的主人,学会与其它生命形式共享家园,才是文明真正的标志。