文章围绕海南航空HU7712航班因暴雨备降太原引发的争议,揭示其服务漏洞与责任缺失,探讨航空企业如何在突发事件中平衡效率与乘客权益,重建公众信任。

9月10日晚,北京一场突如其来的暴雨,让海南航空HU7712航班的168名乘客经历了一场难忘的”空中波折”。原本计划从深圳直飞北京的航班,因天气原因备降至太原武宿机场。这本是一次常规的航空应急操作,却因机上特殊乘客的需求、备降决策的透明度争议,以及后续服务响应的迟缓,演变成了一场关于航空公司责任边界的全民讨论。文章围绕海南航空HU7712航班因暴雨备降太原引发的争议,揭示其服务漏洞与责任缺失,探讨航空企业如何在突发事件中平衡效率与乘客权益,重建公众信任。

一场”生命通道”的延误:特殊需求下的服务缺口

让这场备降格外刺痛人心的,是机上一名亟需次日进京手术的患者。为了这场手术,患者家庭已辗转预约多次,终于在9月10日等到了手术机会。然而,当航班因地质原因无法降落北京时,机组与地面保障的衔接却出现了断层——没有及时的备选方案沟通,没有针对特殊乘客的优先转运安排,直到患者家属情绪激动到当场下跪求助,问题才被推至台前。

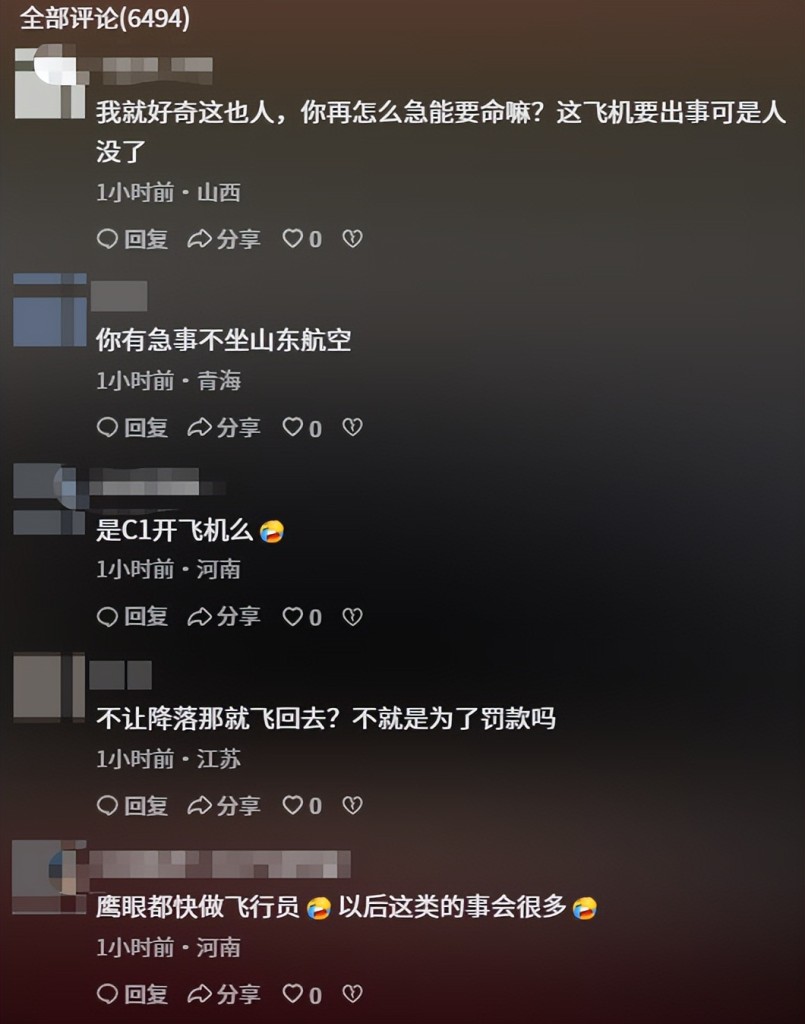

更令乘客困惑的是,同一时段其他备降航班已陆续安排返京,HU7712的乘客却只能在太原机场焦灼等待。”为什么我们的航班成了’例外’?”这样的质疑声背后,是公众对航空应急机制透明度的追问:当天气等不可抗力导致备降时,航空公司是否有义务向乘客明确说明备降原因、后续方案及预计等待时间?尤其当机上存在特殊医疗需求的乘客时,是否应启动应急预案,与地面医院、交通部门联动,优先保障生命通道畅通?

从”语言争议”到”证件罗生门”:专业形象的双重考验

事件发酵过程中,另一个引发热议的细节是机长的语言使用——有乘客拍摄视频显示,机长在客舱广播中先使用英文,后切换中文。尽管航空业通用英语是国际惯例,但在国内航线的客舱广播中,”母语优先”仍是多数乘客的情感期待。尤其在紧急情况下,清晰、亲切的沟通能有效缓解乘客焦虑,而语言选择的”错位”,难免让部分乘客质疑机组的服务意识与专业素养。

随后的”证件争议”则将矛盾推向更深层。机场管理人员解释称,机长因证件类型限制(A、B、C类证件对应不同降落权限),无法直接降落北京。这一解释看似合理,却暴露了航空公司运行规划的前置性问题:当天气预警已发布时,为何未提前评估机组资质与备降机场的匹配度?航空公司的运行控制中心(OCC)本应通过气象监控、机型适配、机组资质等多维度评估,制定”备降预案清单”,而非在突发状况下让乘客承担”决策失误”的代价。这种”事后补救”的服务模式,本质上是对乘客知情权与选择权的忽视。

历史投诉的”长尾效应”:信任危机的累积与爆发

此次HU7712事件并非孤立。从今年5月HU7703航班”同航司更晚航班优先起飞”引发的集体不满,到8月HU7204延误导致乘客错过国际航班损失过万;从5月乘客行李砸伤骨折后被以”非航司责任”拒赔,到2023年”空姐超重10%停飞”被指就业歧视,海航的服务争议早已形成一条”问题链”。这些看似分散的投诉,共同指向一个核心矛盾:当航空公司的运行效率、成本控制与乘客权益保障失衡时,信任便会逐渐流失。

更值得关注的是,作为海南省国资委实际控股的混合所有制企业,海航天然承载着”国资背景”的公众期待。这种期待不仅体现在航线网络的覆盖、服务标准的提升,更体现在突发事件中的”社会责任担当”。当一家享受着国际航线优先权、免税合作等政策红利的航空公司,频繁因基础服务漏洞(如登机口指引混乱、行李转运失误)被质疑,当”国企”的光环无法转化为”可靠”的品牌认知,其面临的已不仅是服务评分的下降,更是公众对”责任国企”形象的信任危机。

进步与短板并存:重构信任需要”双向奔赴”

当然,海航并非毫无改进。今年3月,其推出的”官方验票+第三方平台违规追责”措施,试图从源头遏制加价购票乱象;同月,面对乘客偷拍空姐裙底事件,海航配合警方调查并保护员工隐私的做法,获得了”理性维权”的社会认可;日常服务中,空乘对发烧乘客的主动关怀、生日祝福的细节设计,也展现了服务的温度。这些积极信号表明,海航具备提升服务的基础能力。

但问题的关键在于,如何将”局部优化”转化为”系统升级”。例如,针对特殊乘客需求,能否建立”医疗转运预沟通”机制,在值机时主动询问特殊需求并备案;针对天气备降,能否通过APP实时推送”备降原因+备选方案+预计等待时间”的信息,减少信息差引发的焦虑;针对行李损坏、延误赔偿等高频问题,能否简化流程、明确标准,避免”踢皮球”式处理?

结语:航空服务的本质是”人”的守护

航空业的核心,从来不是飞机的速度或航线的广度,而是对”人”的守护。当一架飞机承载着患者的生命希望、家庭的团圆期待、游子的归乡焦虑时,每一次备降、每一句广播、每一份赔偿,都是在书写”责任”二字的分量。海航的争议,本质上是公众对其”责任兑现能力”的考问——作为国有企业,它能否在追求经济效益的同时,将社会效益放在更优先的位置?作为服务行业,它能否将乘客的需求从”底线满足”提升至”情感共鸣”?

这场因暴雨引发的备降风波,终会随着航班重新起飞而平息。但它留下的思考不会停止:在航空业高度标准化的运行体系中,如何为”人的不确定性”预留温暖的空间?或许答案就藏在那些被反复提及的细节里——一句及时的解释、一次主动的帮扶、一份清晰的预案,这些看似微小的改变,正是重建信任的关键。毕竟,航空服务的最高境界,从来不是”不出错”,而是”错了,但我与你共同面对”。