河南遭遇9月10 – 11日罕见“马拉松式”暴雨,秋粮作物面临积水烂根、倒伏、灌浆结荚受影响等危机,专家建议农户及时排水、养护作物、防控雨后病虫害,这场雨也警示农业生产需科学应对极端天气,守护粮食安全。

一、暴雨肆虐:河南秋粮遭遇“持久战”考验

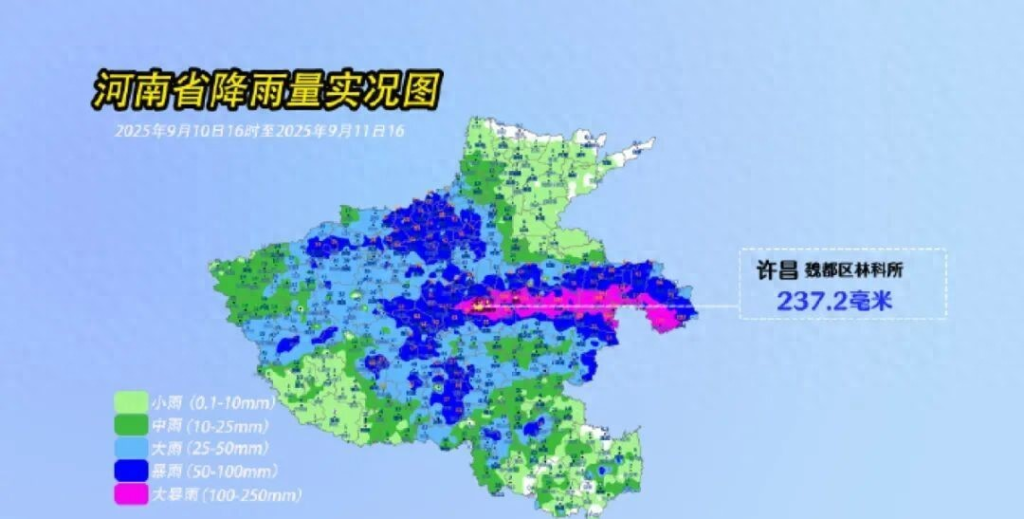

“这雨下得,让人又盼又怕!”河南老农蹲在田埂上,望着被雨水泡得发亮的玉米地,眉头拧成了疙瘩。刚刚过去的9月10日至11日,河南经历了一场“马拉松式”暴雨——许昌魏都区林科所24小时降雨量高达237.2毫米,许昌、商丘、周口等地纷纷拉响大暴雨警报。这场雨不像夏日雷阵雨那般“来得猛去得快”,而是像被拧开的水龙头,断断续续下了好几天,田间地头积水成河,连胶鞋都插不进泥里。

对于正处于关键生长期的秋粮作物来说,这场雨既是“解渴甘霖”,也是“隐形杀手”。一方面,前期河南部分地区受高温少雨影响,土壤墒情告急,这场降雨在一定程度上缓解了旱情;但另一方面,持续强降水导致田间积水严重,玉米、大豆、花生等作物的根系长时间浸泡在水中,呼吸受阻,极易出现烂根、倒伏等问题。河南省农业气象中心高级工程师胡莉婷直言:“现在最要紧的是排水,沟渠必须通畅,土壤泡久了,庄稼根系就‘窒息’了。”

二、科学应对:从“排水保根”到“营养补救”的生死时速

1. 排水:与时间赛跑的“第一步”

暴雨停歇后,河南农户的第一场“战斗”就是抢排田间积水。胡莉婷特别提醒:“千万别小看排水这件事!玉米、大豆的根系需要氧气,积水超过24小时就可能造成不可逆的损伤。”她建议农户立即检查田间沟渠,确保排水畅通;对于地势低洼的地块,可采用水泵抽水,尽快降低水位。此外,针对部分被风雨吹歪的玉米,她特别强调:“千万别急着扶!这时候玉米茎秆脆弱,强行扶正容易折断,反而加重损伤——去年村里就有农户因为心急去扶歪倒的玉米,结果整片地减产,教训深刻。”

2. 养护:灌浆结荚期的“营养补给战”

当田间积水逐渐退去,下一场“战役”随即打响——补充作物营养。当前,河南的玉米和大豆正处于灌浆后期,这是决定籽粒饱满度的关键阶段;花生则进入结荚饱果期,每一场雨都直接影响最终的产量。持续的阴雨寡照和过量降水,会导致作物光合作用减弱、养分吸收受阻,进而影响灌浆和结荚质量。

农业专家建议,农户可在排水后及时喷施叶面肥(如磷酸二氢钾、尿素溶液等),通过叶片直接补充养分,弥补光照不足和雨水冲刷造成的营养流失。同时,对于受淹严重的地块,可适当追施速效氮肥,促进植株恢复生长。胡莉婷解释:“灌浆期就像给庄稼‘冲刺加油’,营养跟不上,籽粒就容易‘瘪肚子’;结荚期则是花生的‘丰收开关’,养分充足才能保证果荚饱满。”

三、暴雨成因:多重天气系统“组团发力”的极端考验

这场让河南农户揪心的暴雨,背后是多重天气系统的“默契配合”。气象专家分析,其形成主要受三股力量推动:

- 西太平洋副热带高压:如同“水汽快递员”,持续将海上充沛的水汽输送到河南上空;

- 低涡切变线:像一台“发动机”,将地面暖湿空气强力抬升,遇冷凝结成雨;

- 黄淮气旋:则充当“助推器”,加剧了大气的不稳定性,让降雨强度和持续时间进一步升级。

与夏季常见的短时强对流暴雨不同,此次降雨过程呈现出“持续时间长、累计雨量大、雨势平缓但破坏力强”的特点。这种“温水煮青蛙”式的降水,导致土壤长时间处于饱和状态,不仅增加了田间积水的风险,更对作物的根系发育和病虫害防控提出了更高要求。

四、隐患预警:雨后病虫害的“暗箭难防”

当人们以为暴雨的威胁消退时,真正的挑战才刚刚开始。持续的高湿环境,为病菌和害虫提供了“温床”——玉米可能爆发大斑病、锈病,大豆易感染根腐病,花生则面临叶斑病和蛴螬等地下害虫的侵袭。胡莉婷提醒农户:“雨后一定要加密巡田频率,重点检查叶片是否有病斑、根部是否腐烂、土壤是否有虫蛀痕迹。早发现一天,就能多挽救一季收成!”

她建议,农户可采用“预防为主、综合防治”的策略:对易感病害的作物(如玉米、花生),可在雨后3天内喷施广谱杀菌剂(如多菌灵、百菌清);对于地下害虫,可通过撒施辛硫磷颗粒剂进行土壤处理;同时,及时清理田间病株残体,减少病菌传播源。

五、未来挑战:人与自然的“持久博弈”

这场暴雨给河南秋粮生产敲响了警钟——在全球气候变化的大背景下,极端天气事件正变得越来越频繁,农业生产面临的不确定性也在不断增加。从“抢排积水”到“营养补救”,从“病虫害防控”到“长期适应性调整”,每一个环节都需要农户、农业专家和政府部门的紧密协作。

胡莉婷感慨:“现在的农业,早就不是‘靠天吃饭’那么简单了。既要会看天(关注天气预报),又要会管地(科学田间管理),更要懂技术(运用现代农业手段)。只有把每一个细节都做到位,才能在这场‘人与自然的博弈’中守住粮食安全的底线。”

河南的秋粮能否挺过这场暴雨考验?答案藏在每一位农户的汗水和智慧里,藏在每一片被精心照料的农田中,更藏在科学管理与经验传承的紧密结合中。正如一位老农所说:“地里的活儿耽误不得,人和天斗,拼的就是反应速度和经验——只要人不松劲,庄稼就有希望!”