警方辟谣网传释永信携34人潜逃美国的虚假通报,强调该通报系伪造,呼吁公众勿传播,共同维护清朗网络空间。

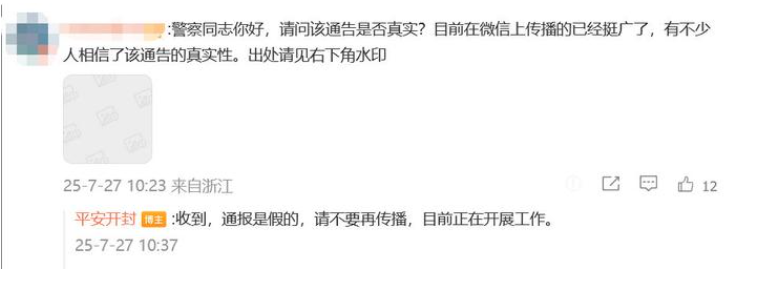

7月27日,一则”少林寺方丈释永信携带情人、子女等34人潜逃美国被拦截”的”警情通报”在社交平台疯传。通报中详细描述了”潜逃路线””人员构成”甚至”携带财物清单”,引发大量网友转发和讨论。然而,仅仅数小时后,@平安开封 官方账号便发布声明:”网传通报系虚假信息,请广大网民停止传播,共同维护清朗网络空间。”这场始于网络的”惊悚传闻”,在警方权威辟谣下,迅速露出虚构本质。

谣言的”真实感”:从”细节”到”逻辑”的精心包装

这则被辟谣的通报,之所以能在短时间内引发关注,关键在于其”超乎寻常”的细节设计。通报中不仅提到释永信”携带情人3名、子女2名”,还具体列出”34人名单”,甚至标注了”潜逃时间””乘坐航班号””在美国的落脚点”等信息。更”巧妙”的是,通报末尾还附有”有关部门已介入拦截”的表述,试图用”官方介入”的假象增强可信度。

这种”细节堆砌”的手法,正是网络谣言的典型特征。正如网络安全专家分析,此类谣言往往通过”具体到不能再具体”的信息,利用公众对”权威通报”的天然信任,快速传播。而释永信作为”网红方丈”的特殊身份——日均发1.5条短视频、拥有87万粉丝、常以”接地气”形象分享寺庙日常——更让这则谣言具备了”传播土壤”:网友会想,”连方丈都可能’出事’,这世界还有什么不可能?”

警方辟谣:从”澄清事实”到”警示传播”的双重态度

面对谣言,@平安开封 的回应简洁有力:”通报是假的,请不要再传播,目前正在开展工作。”这八个字,既澄清了事实,也传递了警方的态度——对网络谣言”零容忍”,对公众理性”有期待”。

事实上,这并非警方首次针对释永信的网络传闻发声。近年来,围绕释永信的谣言时有出现:从”私藏巨额财富”到”与境外势力勾结”,从”寺庙商业化过度”到”个人生活争议”。每一次谣言发酵,警方都会及时介入调查,并通过官方渠道辟谣。正如一位长期关注宗教事务的律师所言:”释永信作为宗教界代表人士,其个人行为受到社会广泛关注,这也让谣言有了’可乘之机’。但警方用行动证明,任何不实信息都将被依法处置。”

谣言背后:流量逻辑与公众焦虑的交织

为何这类谣言总能找到传播的”突破口”?深层原因在于网络空间的”流量逻辑”与公众的”信息焦虑”。

一方面,部分自媒体为博眼球,刻意制造”反转新闻”。他们深谙”越离谱越传播”的规律,将宗教人物、公众人物作为”流量密码”,通过编造”黑料”吸引关注。此次”潜逃”谣言中,”34人””美国拦截”等关键词,正是为了制造”大新闻”的冲击感。

另一方面,公众对”权威信息”的渴求与对”隐私泄露”的担忧,也为谣言提供了生存空间。当网络上出现”官方通报”时,部分网友会因”宁可信其有”的心态转发,甚至加入”讨论”,客观上成为谣言传播的”推手”。正如社会学家指出:”在信息爆炸的时代,公众更需要’信息筛选能力’——面对未经核实的信息,保持理性比盲目传播更重要。”

法律红线:传播谣言的代价与维护清朗的责任

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条规定,散布谣言,谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。若谣言造成严重社会影响,还可能触犯《刑法》第二百九十一条之一的”编造、故意传播虚假信息罪”,面临刑事处罚。

此次警方辟谣后,已有法律界人士提醒:”转发谣言看似是’举手之劳’,实则可能成为违法犯罪的帮凶。网络空间不是法外之地,每个人都应对自己的言论负责。”而@平安开封 的声明中,除了辟谣,更呼吁”共同维护清朗网络空间”,正是对公众责任的明确提醒。

结语:真相或许会迟到,但谣言终将被戳破

从”释永信潜逃”谣言的发酵到辟谣,我们再次看到:网络空间的”真实”与”虚假”,往往只在一线之间。但无论谣言如何包装,终将被警方的权威调查、法律的刚性约束和公众的理性判断所戳破。

正如少林寺一位常住法师所言:”少林寺自古讲究’禅定’,面对网络谣言,我们更应保持’心定’。真正的信仰,经得起时间的考验;真正的清白,扛得住谣言的攻击。”而对于每一位网民来说,面对未经核实的信息,多一分理性、少一分盲从,就是对网络空间最大的守护。

当”释永信潜逃”的谣言逐渐平息,我们更应记住:在这个信息如潮的时代,守住”不信谣、不传谣”的底线,就是守护自己和他人的权益,就是为清朗网络空间贡献一份力量。