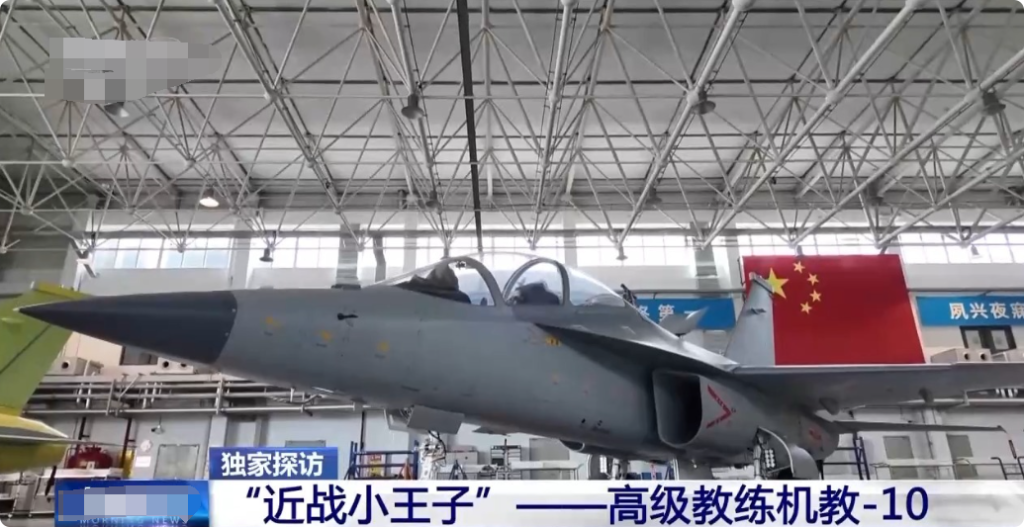

中国”近战小王子”教-10教练机生产线首度公开,从南昌航空工业传承到自主创新设计,从试飞员杨耀的20年守护到脉动生产线的高效制造,展现了中国教练机从”摇篮”到”高地”的跨越,诠释了”中国制造”向”中国智造”的奋进密码。

八月的南昌,蝉鸣裹着热浪掠过赣江。这座见证过”枪杆子里面出政权”的英雄城,今日又因一架银色战鹰的登场掀起波澜——航空工业洪都的教-10教练机生产线首次向公众揭开面纱。当记者站在总装车间,看着一架架”小歼-10″在脉动生产线上有序流转,耳边传来试飞员杨耀的感慨:”20年前首飞时,我们喊它’我们的孩子’;今天,它已是能护佑战鹰翱翔的’金牌教头’。”

一、城头枪声里的”航空基因”:从初教-5到教-10的传承

南昌城头的枪声,不仅打响了武装革命的第一枪,更埋下了中国航空工业的种子。1954年7月3日,初教-5在南昌首飞,那架机翼略显单薄的”初级教练机”,用颤抖的螺旋桨撕开了新中国航空工业的序幕。此后,初教-6、教-8、教-10……一代代教练机在这里诞生,南昌因此被称为”中国教练机的摇篮”。

站在教-10的总装车间,总设计师张弘指着墙上的老照片说:”你看,初教-5的木质机身还带着斧凿痕迹;教-8开始用复合材料,气动布局更流畅;到教-10,我们用了翼身融合、数字电传飞控——每一步,都是对’自主’二字的叩问。”

这种叩问,在教-10的设计中尤为鲜明。作为第四代战斗机飞行员的”成长导师”,它被飞行员们亲昵地称为”小歼-10″:双发动机设计让它动力充沛,边条翼与机身融合的气动布局能产生脱体涡升力,数字式电传飞控系统让操控如臂使指。更值得一提的是,它并非”花架子”——3.5吨的外挂能力、6个挂点,让它加挂航炮吊舱后能化身轻型攻击机,在近战中展现出”小钢炮”的威力。

“以前培养四代机飞行员,得用真机飞高风险科目,油耗高、损耗大。”航空工业洪都总装厂厂长王传亮指着车间里的教-10说,”现在用教-10模拟,成本能降60%。更重要的是,它的座舱是’水滴式’设计,学员和教员视野无死角,就像坐在战鹰驾驶舱里实战演练。”

二、从”质疑”到”惊叹”:试飞员杨耀的20年”护机日记”

如果说设计师是教-10的”父亲”,那试飞员就是它的”接生婆”。2006年3月13日,L-15(教-10外贸型)在南昌青云谱机场首飞,试飞员杨耀至今记得那天的细节:”螺旋桨转动时,我手心全是汗。当飞机离地10米,我看见地面上的人群挥手,突然想起爷爷——他参加过南昌起义,当年也是这样望着第一面军旗升起。”

这份血脉里的传承,让杨耀对L-15的感情远超”试飞员”的身份。2009年迪拜国际航空展,L-15首次亮相国际舞台。彩排时,仪表系统突然故障,原本计划的”最小速度飞行”(需低于200千米/小时)眼看要失败。”当时全场安静得能听见呼吸声。”杨耀回忆,”我咬着牙做了个决定——手动调整油门,保持200千米/小时的临界速度。”

当他驾机以198千米/小时的速度掠过观礼台时,外国记者的惊叹声几乎掀翻帐篷。”他们举着相机冲过来,有人喊’中国航空的奇迹’。”杨耀笑着说,”后来才知道,那天很多国外飞行员偷偷记下了我们的飞行参数——他们没想到,中国的教练机能飞出比设计指标更极限的数据。”

这次”险中求胜”,让L-15在国际市场一战成名。而杨耀的”护机日记”里,还记着更多细节:首飞前连续72小时守在飞机旁,给每个螺丝拧三遍力矩;国际展前为飞机”美容”,用小刷子清理每个缝隙的灰尘;甚至曾为测试飞机的抗腐蚀能力,把自己晒成”非洲兄弟”——”飞机要扛得住高温高湿,我们当试飞员的,就得先当’试验品’。”

三、生产线上的”脉动”:从”固定工位”到”流动节拍”的工业美学

走进洪都的生产线,最直观的感受是”流动”——不同于传统飞机制造的”固定工位”,教-10的生产采用”脉动生产”模式,如同工厂里的”交响乐团”,每个工位按节拍”演奏”,最终汇成一架完整的战鹰。

“以前造飞机,前机身在A车间,机翼在B车间,总装时要’搬家’十几次。”王传亮指着正在总装的教-10说,”现在,部装厂把前机身、中机身、后机身、机翼都造好,通过传送带按节拍送到各个站位:第一站装电缆导管,第二站装附件,第三站大部件对接,第四站系统调试,最后整车功能调试。”

这种模式的改变,源于对”效率”和”质量”的双重追求。”每个工位只负责一道工序,工人专精一门技术,出错率降了40%。”王传亮说,”更重要的是,我们可以根据需求调整节拍——比如紧急任务时,把节拍从72小时缩短到48小时,像’流水席’一样快速’上菜’。”

在生产线的末端,记者见到了正在做功能性调试的教-10。机械师老陈正拿着平板电脑,逐项检查飞控系统:”以前靠经验’摸’,现在数据实时上传,哪里不对劲,屏幕上马上跳红。”他指着屏幕上的曲线,”你看,这个参数波动在0.5%以内,符合设计要求——这就是工业化的’精准美学’。”

四、从”摇篮”到”高地”:中国教练机的”星辰大海”

当教-10生产线首次公开,它不仅展示了”制造”的力量,更揭示了”智造”的密码。从初教-5的木质机身到教-10的复合材料,从手工装配到脉动生产,中国教练机的每一步跨越,都镌刻着”自主创新”的基因。

“现在,我们的教-10不仅装备中国空军,还出口到多个国家。”张弘说,”有位外国飞行员曾问我:’你们的教练机为什么能这么快追上我们?’我告诉他:’因为我们不仅在造飞机,更在造体系——设计、制造、试飞、培训,每个环节都环环相扣。'”

八月的风掠过赣江,吹过教-10的机翼。这架被称为”近战小王子”的教练机,正静静等待着它的”学员”——那些未来的四代机飞行员。而它的故事,早已超越了一型装备的意义:它是南昌城头枪声的回响,是中国航空人”敢教日月换新天”的注脚,更是”中国制造”向”中国智造”迈进的生动注脚。

当夕阳为教-10镀上金边,生产线上的工人们收拾工具,准备下班。王传亮拍了拍机身:”明天,它就要飞往某空军基地,开始执行飞行员培训任务。你说,这算不算另一种’建军节献礼’?”

答案,或许藏在风里——那是对传承的致敬,对创新的礼赞,更是对中国航空工业未来的无限期许。