广西防城港边境管理支队通报成立工作组调查“奔驰女司机亮证逼让路、民警上门要求删帖道歉”事件,该事件折射出基层权力滥用与监督困境,需通过制度完善推动基层治理现代化。

一、舆情风暴:从一起交通纠纷到全网热议

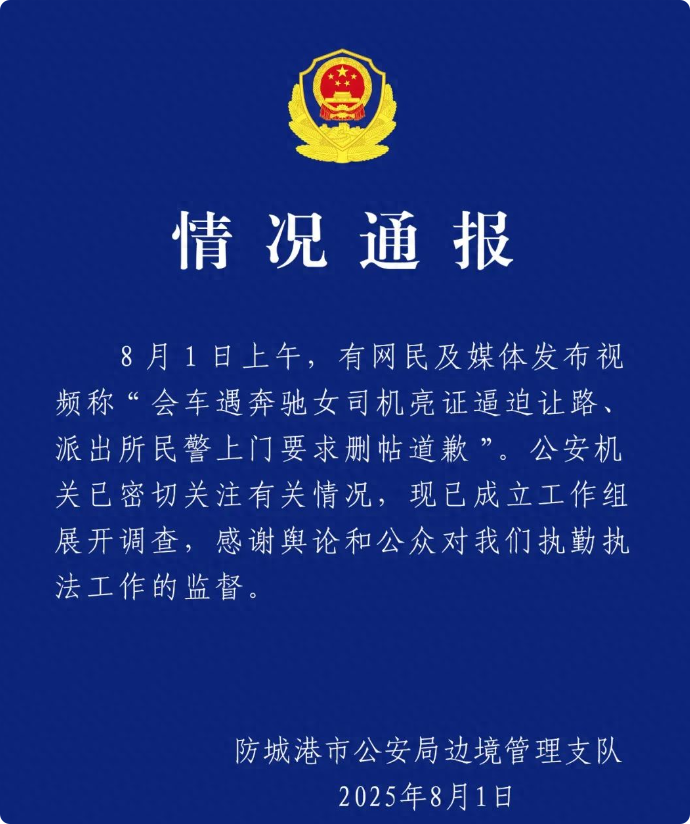

2025年8月1日,广西边检总站防城港边境管理支队的一纸通报,让一起普通的交通纠纷演变为全民关注的网络舆情事件。当日,官方通报称已针对”会车遇奔驰女司机亮证逼迫让路、派出所民警上门要求删帖道歉”一事成立工作组展开调查。这起看似简单的道路摩擦,却因涉事女司机的特殊身份和后续一系列操作,撕开了基层治理中权力滥用的隐秘角落。

事件起源于网友发布的行车记录仪视频:在防城港某国道上,一辆悬挂民用牌照的黑色奔驰轿车与对向车辆会车时,女司机突然摇下车窗,亮出疑似工作证件的卡片,要求对方立即让行。当对方驾驶员表示道路并非单行道时,女司机情绪激动,不仅持续鸣笛施压,还通过手机通话叫来身着制服的人员。更令人震惊的是,事后有自称当事人家属的男子上门,要求发布视频的网友删除内容并公开道歉,而该男子被指系当地某派出所民警。

二、权力傲慢:特殊身份背后的”官本位”思维

涉事女司机的行为绝非偶然,其背后折射出根深蒂固的特权思想。从亮证逼让到叫人施压,再到民警上门删帖,这一系列操作形成了一条清晰的权力滥用链条。值得注意的是,女司机亮出的并非标准警官证,而是某种内部工作证件,这种刻意模糊身份界限的行为,恰恰暴露了某些公职人员试图利用职务影响力谋取私利的心理。

在基层执法实践中,类似”亮证执法”的乱象并不鲜见。某些执法人员习惯于将工作证件当作特权通行证,在非执法场景中滥用身份优势。这种现象不仅存在于公安系统,也蔓延至城管、市场监管等多个执法领域。更值得警惕的是,当普通民众试图通过舆论监督维护权益时,往往会遭遇”删帖道歉”的威胁,这种对舆论监督的压制,本质上是对公民监督权的公然侵犯。

三、基层治理:权力监督的”最后一公里”难题

这起事件将基层治理中的权力监督困境暴露无遗。派出所民警上门要求删帖的行为,反映出某些基层执法人员对舆论监督的错误认知。在全面推进依法治国的今天,仍有部分公职人员习惯于用行政手段解决舆论争议,这种”捂盖子”的思维模式,不仅无助于问题的解决,反而会加剧官民对立。

防城港边境管理支队的快速反应值得肯定,但事件反映出的深层次问题更值得深思。为何某些公职人员敢于在公共场所滥用职权?为何基层执法部门会出现”护短”行为?这些问题的答案,指向了基层权力监督机制的薄弱环节。在现行体制下,基层单位的内部监督往往流于形式,而上级部门的监管又存在信息不对称的困境,这种监督缺位为权力滥用提供了温床。

四、制度反思:如何筑牢权力运行的”防火墙”

要根治此类乱象,需要从制度建设层面构建长效机制。首先,应当建立公职人员社会行为负面清单,明确禁止在工作时间外滥用职权、利用职务影响力谋取私利等行为。其次,完善舆论监督保护制度,严禁任何单位和个人以”删帖道歉”等方式压制公民监督权,对干预舆论监督的行为实行”零容忍”。

在技术层面,可以推广执法记录仪全程录音录像制度,将公职人员的非执法行为也纳入监督范围。同时,建立公职人员社会关系数据库,对涉及亲属参与的纠纷进行回避处理。更重要的是,要畅通群众举报渠道,建立”接诉即查”的快速反应机制,让权力滥用行为无处遁形。

五、治理现代化:从个案处理到制度变革

防城港这起事件不应止于个案处理,而应成为推动基层治理现代化的契机。在推进国家治理体系和治理能力现代化的大背景下,需要重新审视基层权力的运行逻辑。公职人员应当牢记”权为民所赋,权为民所用”的宗旨,摒弃”官本位”思想,真正将服务意识内化于心、外化于行。

对于公众而言,这起事件也是一次生动的法治教育课。在维护自身权益时,既要勇于行使监督权,也要善于通过合法途径表达诉求。只有形成”权力敬畏权利、权利监督权力”的良性互动,才能构建和谐的官民关系。

广西边检部门成立的工作组,不仅要查清事件真相,更要举一反三,推动制度建设。当每一起舆情事件都能转化为制度完善的契机,当每一次权力滥用都能得到及时纠正,我们离”法治中国”的目标就会更近一步。这不仅是防城港一地需要思考的问题,更是中国基层治理现代化进程中必须跨越的坎。