江油14岁少女遭多人围殴致家庭绝望求助事件,暴露出法律对低龄霸凌者惩戒乏力、弱势家庭孩子易成霸凌目标且维权艰难等社会问题,需从法律完善、教育强化、社会支持构建三方防护网着手,守护弱势孩子免受霸凌,避免悲剧重演。

在李白故里江油,一座废弃楼房里传出的哭喊声刺破了夏日的宁静。14岁少女赖某某被围殴4小时的视频,像一记重锤砸在公众心上——轮番掌掴、水管击打、脱衣羞辱,施暴者甚至嚣张宣称”又不是没进去过!20分钟就出来了”。而更令人心碎的是,受害者母亲是聋哑人,父亲身患残疾,这个本就脆弱的家庭在得知女儿遭遇后,母亲当场晕倒,父亲跪地哀求公道。这场发生在2025年7月22日的暴行,揭开的不仅是校园霸凌的疮疤,更是弱势群体在法治社会中的生存困境。

一、法律天平上的”年龄特权”:保护还是纵容?

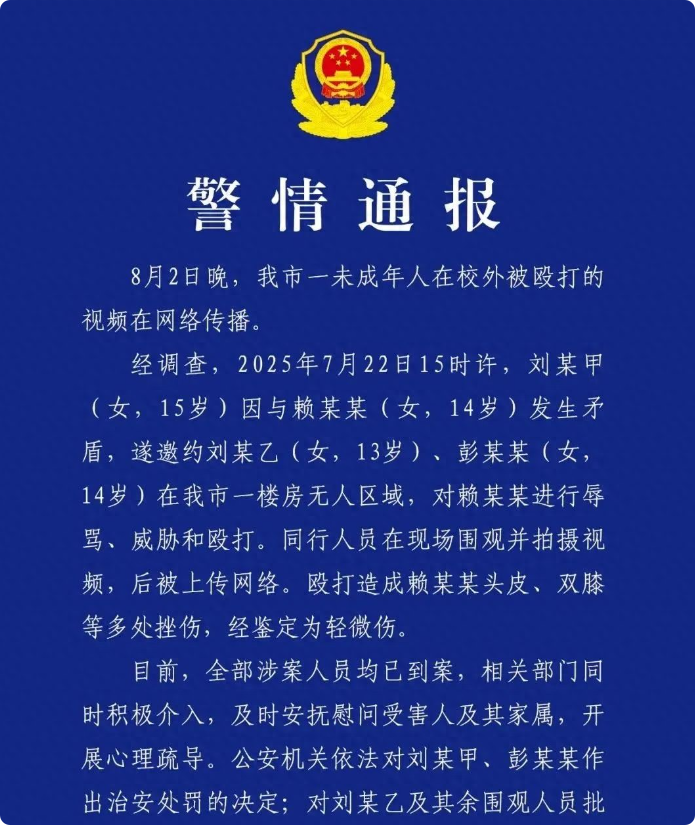

警方通报中,15岁的主犯刘某甲与14岁的彭某某仅被处以治安处罚,13岁的刘某乙及其他参与者仅获批评教育。这样的处理结果,与视频中施暴者肆无忌惮的行径形成强烈反差。有网友尖锐指出:”未成年人保护法成了恶少的护身符!”数据显示,我国现行《治安管理处罚法》规定,不满14周岁不予处罚,已满14不满16周岁仅对八类重罪承担刑责。这种制度设计本意是保护未成年人,却在实践中异化为”犯罪年龄保险箱”。

值得关注的是,新修订的《治安管理处罚法》将于2026年实施,拟对14-16周岁严重违法者开放拘留处罚。但法律专家坦言:”年龄门槛调整只是第一步,如何建立分级干预体系更为关键。”在四川某中学的问卷调查中,72%的学生认为”霸凌者知道法律不会严惩所以肆无忌惮”。当法律的温度遭遇人性的恶意,我们需要更精准的制度设计——既不让一个孩子掉队,也不让作恶者借”年龄”逃避责任。

二、弱势家庭的”二次伤害”:沉默的螺旋如何打破?

赖某某的遭遇绝非个案。广东湛江智力缺陷少年被塞脏布条,湖南留守儿童肖某遭33记耳光,河北邯郸初中生小光被害掩埋…这些悲剧的共同点是:受害者均来自单亲、留守或低收入家庭。中国青少年研究中心调研显示,53.5%的学生遭遇过校园欺凌,其中弱势家庭孩子占比最高。这些孩子就像被贴上”软柿子”标签,成为霸凌者的”狩猎目标”。

心理学教授李玫瑾指出:”弱势家庭往往存在’三重缺失’——经济支持不足、情感关怀缺位、维权能力薄弱。”赖某某父亲跪地哀求的场景令人动容:当残疾父母面对施暴者家属的冷漠时,他们连最基本的”讨说法”都显得无力。更残酷的是,学校管理漏洞与法律救济滞后形成叠加效应——某地教育局数据显示,65%的校园霸凌事件因”证据不足”不了了之。

三、破局之路:构建三位一体的防护网

法律层面:亟需建立”恶意年龄补足制度”。参考德国《少年法院法》,对主观恶性大、手段残忍的未成年人,可突破年龄限制追究刑事责任。同时推动”霸凌黑名单”制度,将屡教不改者纳入重点监控。

教育层面:四川某中学的”反霸凌导师制”值得推广——每位教师定点帮扶3-5名高风险学生,通过心理沙盘、情景模拟等方式培养同理心。日本经验表明,定期开展”角色互换体验课”能有效降低霸凌发生率42%。

社会支持:建立”校园安全员”制度,培训教职工识别霸凌信号;设立专项救助基金,为受害家庭提供法律援助;借鉴深圳做法,开发”反霸凌AI预警系统”,通过监控异常行为模式及时干预。

在赖某某事件中,那个被拍下的求饶视频里,女孩颤抖着说”爸爸会报警”,而施暴者的嘲笑像刀子般扎心。这提醒我们:保护未成年人,既要防止他们成为作恶者,更要确保他们不被恶所害。当法律长出牙齿,当学校扛起责任,当社会不再沉默,那些藏在角落里的哭声才能真正消散。

正如网友所言:”今天我们对霸凌的每一次纵容,都是在为明天的悲剧埋下种子。”守护”赖某某们”的尊严,就是守护我们共同的未来——因为每个孩子都值得在阳光下微笑,而不是在恐惧中颤抖。这不仅是法治命题,更是文明社会的必答题。