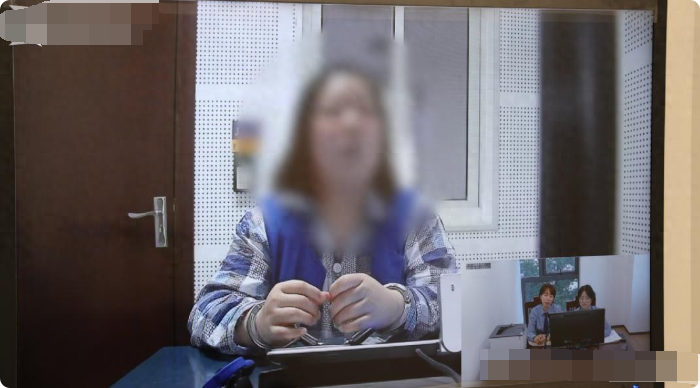

上海虹口区97年出生的无业女子朱某,趁与男友及男友奶奶邹阿婆同住之机,记下老人银行卡密码并通过微信秘密转账近15万元用于个人消费,被警方抓获后,虹口区检察院以盗窃罪提起公诉,法院最终判处其有期徒刑四年二个月。

虹口区某老式居民楼的楼道里,72岁的邹阿婆攥着银行卡的手微微发抖。手机短信提示音不断响起,她眯着眼睛点开银行通知——”您尾号1234的账户于7月28日14:35分消费4980元,当前余额123.5元”。这个数字像一根针,狠狠扎进她心里:从今年3月开始,这张绑定了微信的银行卡就再没”安分”过,可她明明记得,最后一次使用微信支付还是给孙子发红包。

“阿婆,我帮您查查。”门口传来清脆的声音。28岁的朱某提着一袋刚买的青菜走进来,发梢还沾着小区门口水果店的香气。邹阿婆望着这个和孙子差不多大的姑娘,喉咙发紧——自2020年起,儿子儿媳在外地工作,她和老伴儿跟着孙子住在出租屋,朱某是孙子的女友,说是”来照顾我们”的。

一、”贴心小棉袄”的温柔渗透

邹阿婆的老伴儿三年前中风后,生活不能自理。朱某搬来那年,总说自己”刚毕业没找到工作”,每天变着法儿给两位老人做好吃的:清晨熬小米粥时会放两颗桂圆,老伴儿牙口不好,她就买了料理机把牛肉剁成泥;邹阿婆有高血压,她专门去中药店配了降压茶,装在带刻度的保温杯里。

“这孩子心善。”邻居张阿姨总这么说。邹阿婆也把朱某当亲孙女看,连存折密码都告诉过她:”万一我要去医院,你帮阿婆取个钱。”可她没想到,真正的”密码”早在更早的时候就被朱某记在了心里——每次陪她去银行,朱某都站在柜台前,假装玩手机,实则把密码输入的动作看得清清楚楚。

2021年1月的一个傍晚,邹阿婆接到孙子电话:”阿婆,我女朋友帮您注册微信了,以后视频方便。”朱某举着手机凑过来:”阿婆,我给您拍了照片当头像,您看像不像?”屏幕里的老人穿着蓝布衫,笑得眼角堆起皱纹。邹阿婆没注意到,朱某的手指在”绑定银行卡”选项上多停留了两秒。

二、微信里的”隐形提款机”

从2月到9月,邹阿婆的微信账单像被施了魔法。起初是”给孙子买奶粉”的200元,接着是”阿婆买降压药”的150元,后来金额越来越大:5800元的美容卡、3200元的香水、1999元的SPA体验券……朱某在法庭上辩解:”我就是帮阿婆买东西,她自己舍不得用。”可账单明细显示,这些消费大多流向了上海某高端商场、日料店和美容会所。

最让邹阿婆崩溃的是,朱某甚至用她的微信给自己转了5200元。”她说要给我买金镯子,结果钱转过去就没影了。”老人颤抖着翻出聊天记录,朱某的消息还停在3月15日:”阿婆,镯子我挑好了,明天就去买。”可直到9月,邹阿婆都没见到金镯子的影子。

“她每次花钱都理直气壮。”办案检察官陶晶晶翻看着朱某的手机账单,”买香奈儿口红时备注’阿婆送的礼物’,做SPA时写’帮阿婆放松’,连给男友买篮球鞋都说是’阿婆支持年轻人奋斗’。”半年时间,14.9万元的养老金被掏空,而邹阿婆直到10月才发现——她去银行取生活费时,柜员提醒她”最近交易异常”。

三、”我以为她记不得”的荒诞辩解

3月12日,邹阿婆在孙子的陪同下报了警。当警察敲开出租屋的门时,朱某正对着镜子涂口红,化妆台上散落着未拆封的快递盒。”我就是想帮阿婆花钱,她那么省,钱留着也没用。”面对审讯,她的第一反应是笑,”再说了,她耳朵不好,我注册微信时说绑定银行卡,她哪听得见?”

可监控录像戳穿了她的谎言。3月15日的银行监控显示,朱某陪邹阿婆取钱时,特意让老人背对着摄像头输入密码;4月的微信绑定记录里,”用户确认绑定”的提示界面,邹阿婆的手指根本没碰过手机屏幕——那是朱某用老人的指纹膜操作的。

“她利用了我们的信任。”邹阿婆的孙子小杰红着眼眶说,”我们总觉得她是大学生,有工作,怎么会骗老人?结果她连最基本的良知都丢了。”更让人心寒的是,被抓获时,朱某手机里还存着刚收到的SPA优惠券,而邹阿婆的银行卡余额,只剩买两斤青菜的钱。

四、法律利剑:盗窃数额巨大,获刑四年二个月

虹口区人民检察院审查后认为,朱某以非法占有为目的,秘密窃取他人财物,数额达14.9万元,已构成盗窃罪。法庭上,朱某终于低下了头:”我错了,我就是贪心……”最终,法院以盗窃罪判处其有期徒刑四年二个月,并处罚金2万元。

“这不是简单的’占小便宜’。”陶晶晶检察官说,”老年人财产安全是社会关注的焦点,尤其是独居或与晚辈同住的老人,更要警惕’贴心人’背后的陷阱。”她提醒,老人可将银行卡与子女手机绑定,设置小额免密支付限额;子女也应多关心父母的生活细节,定期查看账户流水。

尾声:被撕碎的信任何时修复?

案件宣判那天,邹阿婆坐在旁听席上,手里攥着孙子买的新手机——这是她第一次学会用微信视频。”阿婆,我给您买了护膝。”小杰的声音从屏幕里传来,老人抹了把眼泪:”好,好……”

可有些伤害,永远无法弥补。朱某在忏悔书中写道:”我偷走的不仅是15万,是一个老人对生活的希望。”当她在监狱里收到邹阿婆托人送来的苹果时,或许终于明白:有些温暖,一旦被贪婪碾碎,就再也无法复原。

这场发生在出租屋里的”温柔陷阱”,不仅撕开了一个年轻女孩的道德缺口,更给所有家庭敲响了警钟:亲情不是犯罪的温床,信任不该成为被利用的工具。守护老年人的”养老钱”,需要法律的利剑,更需要每个家庭的用心。