文章围绕神二十乘组接收天舟九号”太空快递”后的工作展开,详述其完成新设备安装调试、空间科学实验等任务,展现中国空间站从建设向应用阶段转型的日常实践。

8月2日的中国空间站,阳光透过天和核心舱的舷窗斜斜洒下,在金属舱壁上投下一片暖金色的光斑。神二十乘组指令长陈默穿着蓝色的舱内航天服,正半蹲在节点舱的货架前,双手轻轻托着一个银色的长方体设备——这是天舟九号货运飞船三天前送来的”太空快递”之一,新型空间冷原子干涉仪的载荷模块。

“老周,你看这个接口,和我上次在天和舱安装的扩展平台是不是完全匹配?”陈默抬头看向正在舱外执行设备安装的航天驾驶员周远,声音通过天地通话系统清晰传来。此时,载荷专家林晓薇正坐在实验舱II的操作台前,盯着屏幕上跳动的数据流,那是天舟九号搭载的微流星监测装置的初始校准结果。

一、”太空快递”开箱:从”包裹”到”装备”的蜕变

天舟九号的”货单”,堪称空间站长期驻留阶段的”补给大礼包”。除了航天员日常所需的生活物资、实验耗材,最引人注目的是3大类8台套新增设备:包括支持空间冷原子物理研究的核心载荷、用于舱外设备维护的新型电动扳手,以及可搭载在问天实验舱径向接口的扩展平台——这正是陈默手中正在拆封的设备。

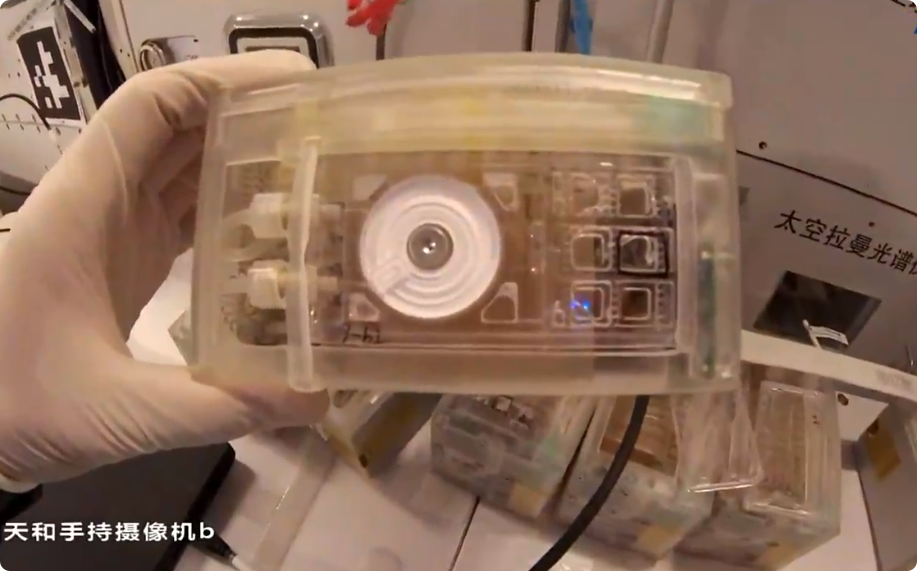

“以前总说’拆快递’,但在太空拆快递可没那么简单。”林晓薇笑着切换镜头,画面里是她戴着手套的双手正撕开设备外层的防震泡沫,”每个部件都要先检查真空包装是否完好,电子元件要确认没有微流星撞击留下的微裂纹,连固定螺栓的扭矩都要用扭矩扳手精确到0.5牛·米。”

最让乘组期待的是那台冷原子干涉仪。传统原子钟的精度是”每天误差1纳秒”,而冷原子干涉仪利用原子的量子特性,精度能达到”每亿年误差1秒”,未来将成为空间站高精度时间基准的核心设备。陈默小心地将载荷模块固定在扩展平台上,接口处的定位销发出”咔嗒”一声轻响:”到位了!接下来要连接电源和数据总线,明天就能开始真空环境调试。”

二、舱外”太空装修”:6小时出舱的”精细活”

如果说舱内设备安装是”精密仪器组装”,那么周远执行的舱外设备安装则是”太空建筑工程”。天舟九号送来的另一批货物,是需要加装在梦天实验舱径向对接口附近的扩展平台II型。这个看似普通的金属支架,却是未来实验舱II扩展平台Ⅱ型的”基础底座”,未来将支撑更多舱外科学载荷。

8月1日14时30分,周远身着新一代”飞天”舱外航天服,从问天实验舱径向气闸舱出舱。这是他第三次执行出舱任务,但这次的舱外操作比以往更复杂——需要在微重力环境下,将30公斤重的扩展平台精准对接到预留的安装位,同时连接7根不同规格的管线。

“01号工具确认,电动扳手扭矩模式开启。”周远的声音带着一丝专注的紧绷,他的身后,天和核心舱的太阳能帆板在阳光下泛着银芒,地球的弧线在视野尽头若隐若现。安装过程中,他需要不时调整身体姿态,避开舱外凸起的管路和设备;每拧一颗螺栓,都要通过手控遥控器确认扭矩值;最后还要用激光测距仪检查平台的水平度,误差必须控制在0.1毫米以内。

“舱外操作最考验的是耐心。”出舱结束后,周远摘下头盔,面罩内侧凝结着一层细密的水珠,”但当你看到自己亲手装好的设备稳稳固定在舱外,想到它能支撑未来几年的科学实验,那种成就感比在地面搬砖可带劲多了。”

三、实验室里的”微观宇宙”:乘组的”科研日常”

当舱外的周远忙着”太空装修”时,舱内的陈默和林晓薇早已一头扎进了实验室。天舟九号带来的微流星监测装置,是他们近期的重点调试对象。这个巴掌大小的设备,装有6个微型红外传感器,能实时监测空间站周围的微流星和空间碎片,为航天员提供安全预警。

“你看这个波形图,”林晓薇指着屏幕上的脉冲信号,”这是昨天凌晨3点监测到的微流星事件,直径约0.5毫米,速度7.8公里/秒。”她调出另一组数据,”传统监测设备只能捕捉到直径2毫米以上的碎片,而这台新设备的灵敏度提升了4倍。”陈默补充道:”未来如果遇到密集的微流星雨,它能提前10分钟发出预警,给我们留出更充足的规避时间。”

除了设备调试,乘组还要按计划开展空间科学实验。陈默当天下午的任务,是在植物培养舱观察拟南芥的生长情况——这是中国空间站”太空农场”项目的长期实验,旨在研究微重力对植物光合作用的影响。他戴着放大镜,轻轻翻动叶片:”你看这片真叶,比昨天舒展了0.3厘米,叶绿素含量监测数据也不错。”

四、太空生活的”小确幸”:从”拆快递”到”拆生活”

在紧张的工作间隙,乘组也有自己的”太空生活仪式感”。林晓薇利用休息时间,在天和舱的舷窗边拍摄了一组”太空窗景”——地球的云层像棉花糖般漂浮,太平洋上的台风眼清晰可见。”每次看窗外的地球,都会觉得自己的工作特别有意义。”她在天地通话时说,”我们不仅在拆’设备快递’,更是在拆’未来快递’——为中国的空间科学发展拆出一条新路。”

周远则在出舱返回后,收到了地面团队送来的”太空快递”特别礼物——一盒来自家乡的茶叶。”虽然不能泡,但闻着茶香就觉得亲切。”他把茶叶罐放在舱内的”太空邮局”展示区,旁边贴着一张便签:”等任务结束,要泡一杯最香的茶,敬所有为太空事业付出的人。”

结语:每一次”拆封”都是新的起点

神二十乘组的”太空快递”拆封工作,看似是设备安装的”技术活”,实则是中国空间站从”建设阶段”向”应用阶段”转型的生动注脚。从冷原子干涉仪的高精度计时,到微流星监测的安全守护;从舱外扩展平台的搭建,到植物培养舱的生命探索——每一次”拆封”,都是在为空间站的长期驻留和科学产出夯实基础。

正如陈默在任务日志中写的:”我们在太空拆的不仅是设备,更是人类探索宇宙的’可能性’。当这些’快递’变成实验数据、变成观测成果、变成人类对宇宙的新认知,所有的拆箱与组装,都值得。”

此刻,天舟九号的货舱已空了大半,乘组的工作还在继续。而在更远的未来,当这些设备产出第一批科学数据,当中国空间站成为国际太空科研的核心平台,我们或许会想起今天——神二十乘组在太空”拆快递”的平凡日子,原来正是人类探索宇宙的非凡起点。