南京一男子因问价西瓜遭摊主辱骂后,花4900元批发西瓜在隔壁按批发价售卖“报仇”,一晚亏79元,事件折射出消费纠纷中买卖双方关系及消费环境问题,提醒公平交易需制度保障与相互尊重。

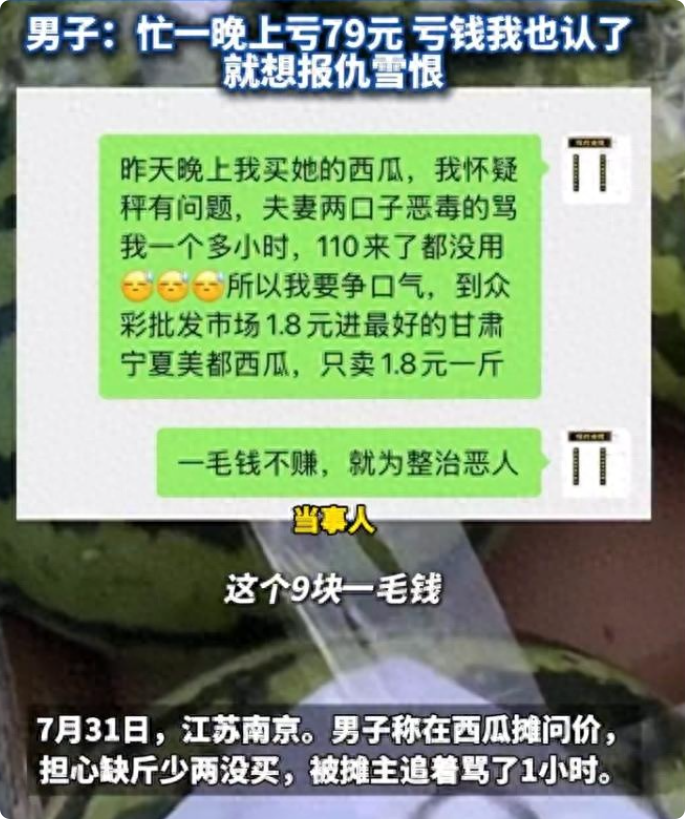

夏日的南京街头,一场因西瓜引发的纠纷正悄然上演。一位普通市民因质疑西瓜缺斤少两而拒绝购买,竟招致摊主长达一小时的辱骂。令人意想不到的是,这位”受辱”的消费者没有选择忍气吞声,而是以一种令人瞠目结舌的方式展开了”复仇”——他斥资4900元购置电动三轮车,批发一车西瓜直接在原摊位隔壁摆起了”平价擂台”,以批发价销售,最终一晚上亏损79元。这场看似荒诞的”商战”,实则折射出当下消费环境中买卖双方关系的微妙变化,以及普通人面对不公时可能采取的极端应对方式。

一、问价风波:一次普通的消费遭遇如何升级为冲突

事件起因看似简单:一位南京男子在夏日傍晚路过西瓜摊,出于消暑需求询问价格。当得知价格后,出于对缺斤少两现象的普遍担忧,这名谨慎的消费者选择了不购买。这本应是街头巷尾再普通不过的消费场景——顾客询价后因各种原因放弃购买,摊主继续等待下一位顾客。然而,这次普通的交易中断却意外引爆了冲突。

据当事人描述,摊主在遭到拒绝后反应激烈,不仅言辞粗鲁,更追着顾客辱骂长达一小时之久。这种超出常规商业纠纷的过激反应,将一起简单的买卖互动迅速升级为充满敌意的冲突。在旁观者眼中,摊主的持续辱骂已经超越了维护自身利益的范畴,演变为对消费者人格尊严的侵犯。这种情绪化的商业行为,恰恰暴露了部分小微经营者在市场竞争压力下积累的负面情绪。

值得深思的是,缺斤少两问题确实是消费者普遍担忧的痛点。中国消费者协会历年数据显示,计量欺诈始终位居消费投诉前列。消费者在询价阶段的犹豫,往往源于对商家诚信度的合理怀疑。当这种正常的消费警惕遭遇摊主的过度反应时,矛盾的激化便成为必然。

二、复仇计划:一场精心策划的消费反击战

面对摊主的持续辱骂,这位普通市民没有选择报警或忍气吞声,而是萌生了一个大胆的”复仇”计划——以商还商。他迅速筹集资金4900元购置电动三轮车,批发大量西瓜,选择在原摊位隔壁摆摊,而且祭出了极具杀伤力的武器:按批发价销售。

这个看似简单的反击策略实则经过精心计算。批发价销售意味着几乎无利可图,甚至可能亏损,但其杀伤力在于直接瓦解了隔壁摊主的价格优势。在消费者眼中,两摊相邻的西瓜,一边是可能缺斤少两且态度恶劣的高价货,另一边是明码标价、童叟无欺的平价商品,选择倾向不言而喻。

“一晚上亏79元”的自述,折射出这位”复仇者”的非经济动机。当被网友善意提醒”应该涨点价”时,他坚持表示”没考虑那么多,一心报仇雪恨”。这种近乎偏执的执着,将一起商业纠纷演变为个人恩怨的戏剧性解决。在经济学理性人假设下,这种明显不划算的商业行为本不应存在,但现实中,情感因素往往超越经济计算,推动人们做出非常规选择。

这场精心策划的”价格狙击战”在社交媒体上引发热议。网友拍摄的现场视频显示,两摊西瓜形成鲜明对比——一边是情绪激动的原摊主,另一边是淡定销售的”复仇者”。这种戏剧性场景,恰如消费社会中买卖双方力量对比的微观缩影。

三、商战余波:冲突背后的消费生态反思

这场持续一晚上的”西瓜商战”最终以”复仇者”亏损79元告终,但其引发的行业思考却远未结束。从消费者权益保护角度看,这起事件暴露出部分经营者在面对消费者合理质疑时,缺乏基本的服务意识和情绪管理能力。摊主将正常的商业拒绝等同于对个人的侮辱,进而采取过激反应,这种心态在服务行业极具代表性。

市场监管专家指出,缺斤少两问题屡禁不止的背后,是违法成本与收益的严重失衡。我国《计量法》明确规定了对计量欺诈的处罚措施,但在实际执行中,消费者举证困难、维权成本高等因素,导致许多轻微欺诈行为得不到应有惩戒。当消费者普遍形成”不信任预设”时,正常的商业交易氛围就会受到破坏。

另一方面,这位消费者的极端反击方式虽然解气,却并非解决问题的常规途径。法律界人士提醒,面对消费纠纷,更有效的解决方式是通过消费者协会投诉、市场监管部门举报等正规渠道。近年来,各地推行的”明码标价””先行赔付”等制度创新,正是为了构建更加公平透明的消费环境。

值得玩味的是,这场”商战”意外展现了市场经济的自我净化机制。当优质商家以合理价格、诚信服务参与竞争时,劣质经营者自然难以立足。在网友后续报道中,涉事摊主因口碑受损,生意明显下滑,这正是市场给予的公正反馈。

四、消费文明:构建买卖双方的新型关系

这起西瓜摊纠纷看似市井小事,却折射出消费文明建设的深层命题。在卖方市场向买方市场转变的今天,消费者与经营者的关系正在重构。消费者不再是被动的接受者,而是拥有更多选择权和话语权的决策主体;经营者则需要从”一锤子买卖”思维转向长期信誉经营。

心理学研究表明,服务行业的情绪劳动往往被低估。摊主面对日晒雨淋和销售压力时,容易积累负面情绪,这种情绪管理能力的缺失,常常导致小摩擦升级为大冲突。对经营者而言,将顾客拒绝视为正常商业行为而非个人冒犯,是职业素养的基本要求。

从更宏观视角看,这起事件反映了我国消费环境持续改善过程中的阵痛。国家市场监管总局数据显示,近年来消费者投诉解决率稳步提升,但计量欺诈、服务态度等”微侵权”问题仍时有发生。构建和谐消费关系,需要法律约束、行业自律和消费者理性三方合力。

这场特别的”西瓜商战”最终以戏剧性的方式落幕,但它留给我们的思考远比事件本身更深远。当每一位消费者都能理性维权,每一位经营者都能诚信经营,类似的市井冲突自然会减少。在这个意义上,那位亏损79元却讨回尊严的市民,和因此生意受损的摊主,都成为了消费文明进程中的特殊注脚——提醒我们,公平交易不仅需要制度保障,更需要买卖双方的相互尊重与理解。