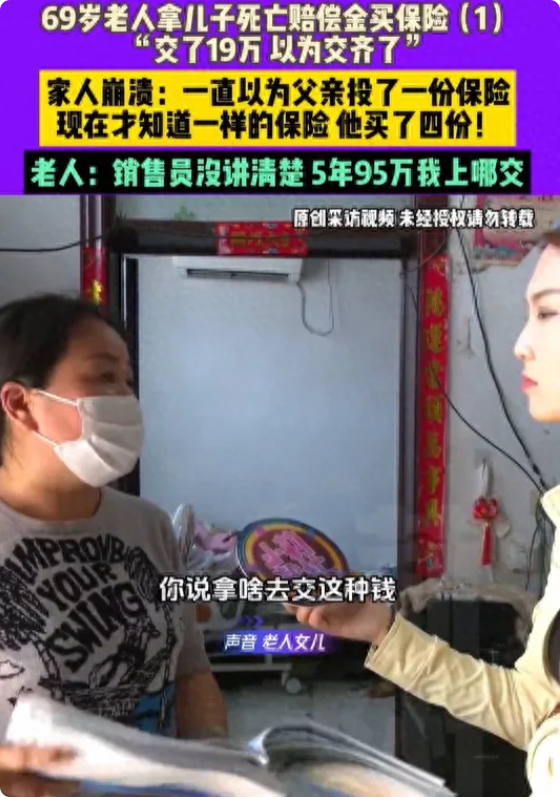

河南许昌69岁老人孙先生银行理财到期后,被保险业务员忽悠签下4份总保费95万且夸大其年收入至30万的保险,女儿发现后要求退保遭拒,该事件暴露保险行业销售违规问题,也引发对老年人金融安全保障、维权途径及构建安全金融环境的社会思考。

“太离谱了!”河南许昌一位69岁老人孙先生在银行理财到期后,竟被保险业务员”热情”推销,稀里糊涂签下了4份保险,总保费高达95万元。当女儿发现保单上竟夸大老人年收入至30万元时,一场关于老年人金融安全的讨论就此展开。这不仅是一个家庭的遭遇,更折射出当前保险销售行业存在的诸多问题。

一、”温柔陷阱”:业务员的步步诱导

孙先生的遭遇令人心痛。这位失去儿子、拿着死亡赔偿金的老人,在银行理财到期后,遇到了一位”热情”的保险业务员。业务员用”比银行利息高得多的收益””全方位保障””无忧无虑享受生活”等美好承诺,轻易击穿了老人的心理防线。老人朴实地以为,这不过是将钱分几次交完,总共不到20万元,却没想到签下了总保费高达95万元的4份保险。

更令人震惊的是,保单上赫然写着老人年收入30万元——这个数字与老人实际经济状况严重不符。一个小学三年级都没毕业的农村老人,如何能理解复杂的保险条款?业务员不仅没有核实老人的真实收入状况,反而利用老人文化程度低、信息不对称的弱点,用专业术语编织出一张”美好”的网。

二、行业乱象:违规销售何时休?

从法律角度看,这起事件暴露了保险行业多个环节的失守。根据《保险销售行为管理办法》第二十一条,保险公司应当全面了解投保人的保险需求、风险特征、保险费承担能力等信息,委派合格销售人员销售相应等级的产品。然而,这位业务员显然没有履行这些基本程序。

更严重的是第二十八条规定,当发现投保人保险需求与产品明显不符、持续承担保费能力不足时,应当建议终止投保。但这位业务员不仅没有提醒老人,反而变本加厉地夸大产品优势,诱导购买。这种行为已经构成明显的违规销售。

《民法典》第一百四十八条规定,一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求撤销。如果孙先生能够证明业务员存在故意隐瞒关键信息、虚假宣传等欺诈行为,完全有理由主张撤销保险合同并要求退还保费。

三、老年人金融安全:一个不容忽视的社会问题

孙先生的遭遇绝非个例。随着我国老龄化程度加深,老年人成为金融诈骗的高危群体。他们往往文化程度不高、信息获取渠道有限、风险防范意识薄弱,加上对”钱生钱”的渴望,很容易成为不法分子的目标。

这起事件给我们敲响了警钟:

- 家庭层面:子女要多关心父母的财务状况,定期了解父母的资金去向,成为父母金融安全的”守护人”。

- 监管层面:监管部门应当加大对保险销售行为的监管力度,特别是针对老年人的销售行为,应当建立更严格的审查机制。

- 行业自律:保险公司应当加强对销售人员的培训和管理,建立”销售适当性”评估机制,确保产品与客户的风险承受能力相匹配。

四、维权之路:老年人如何保护自己?

对于已经遭遇类似情况的老年人及其家人,可以采取以下措施:

- 收集证据:保留所有与保险销售相关的文件、录音、录像等证据。

- 法律咨询:寻求专业律师的帮助,评估是否存在欺诈或误导销售的情形。

- 投诉渠道:向银保监会消费者投诉维权热线12378投诉,或通过保险行业协会等渠道维权。

- 司法途径:必要时可以通过诉讼方式撤销合同,维护自身权益。

五、社会反思:如何构建更安全的金融环境?

这起事件折射出的问题远不止于个案。它提醒我们:

- 金融教育:应当加强面向老年人的金融知识普及,提高他们的风险识别能力。

- 销售规范:保险行业应当建立更严格的销售规范,特别是针对老年人群体的特殊保护机制。

- 科技赋能:利用大数据等技术手段,建立老年人金融消费风险评估系统。

- 人文关怀:社会应当给予老年人更多的关爱和陪伴,减少他们因孤独而轻信他人的可能性。

孙先生的遭遇是一个缩影,反映的是我国金融消费者保护体系中的薄弱环节。守护老年人的”钱袋子”,不仅是家庭的责任,更是全社会的共同课题。我们需要建立更完善的制度保障、更严格的行业监管、更有效的维权渠道,让每一位老年人都能在金融消费中感受到安全与尊严。

当我们在讨论这起事件时,我们不仅在讨论一个老人的遭遇,更在讨论如何构建一个更加公平、透明、安全的金融环境。这需要政府、企业、社会组织和每个公民的共同努力。您对保护老年人金融安全有什么建议?欢迎在评论区分享您的看法。