河南遭遇64年来最严重干旱,连续30天无有效降雨、7月均温创新高,致驻马店等多地水库干涸、农田开裂,玉米花生等农作物大幅减产,农户抗旱成本高昂,此次旱情主要由副热带高压异常引发,目前河南已下拨资金抗旱,但暴露出农田水利短板,亟需建立长效抗旱减灾体系。

一、干裂的土地与焦灼的等待

在河南驻马店西平县的一片玉米地里,62岁的老农张建国用铁锨狠狠刨向龟裂的地面,”咔嚓”一声,锨刃竟被坚硬的土块崩出了豁口。这个在土地上耕作了四十年的老把式,此刻正对着比他手掌还宽的裂缝发愁——这已经是他第三次试图挖开地表寻找湿润的泥土,但每次都以失败告终。

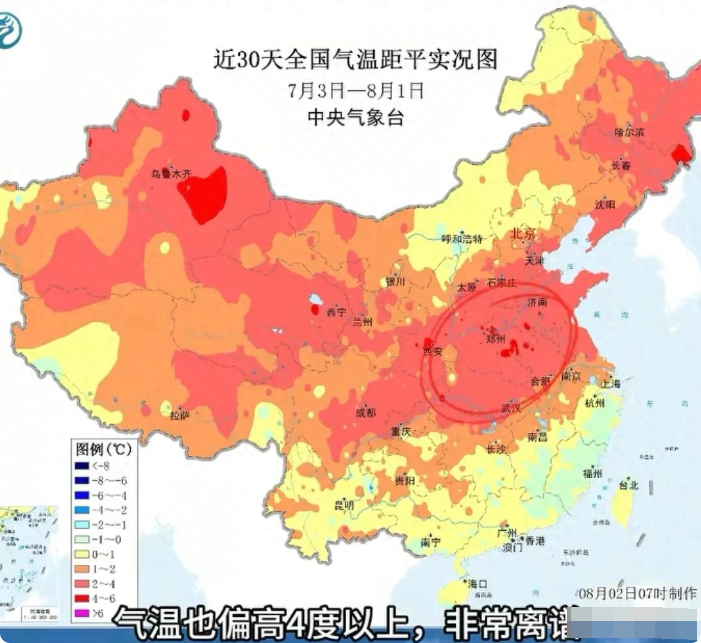

7月的河南,热浪裹挟着干燥的空气,将这片曾经肥沃的土地烤得发烫。气象数据显示,河南已连续30天无有效降雨,7月平均气温达30.5℃,创下64年来新高。在驻马店、周口、商丘等农业主产区,水库见底、机井干涸的场景随处可见。那些曾经汩汩冒水的灌溉井,如今只剩下深深的井口,像大地干渴的眼睛。

“现在浇地得排队抢井,”张建国指着远处排队等待的拖拉机说,”有的乡亲凌晨三点就来占位,等轮到自己,地刚浇透,太阳一出来又晒干了。”这种与时间赛跑的无奈,正在全省100多个县市重复上演。

二、枯萎的庄稼与缩水的希望

在遂平县常庄镇,种粮大户李志强的玉米地呈现出一片触目惊心的景象:本该一人多高的玉米秆,如今普遍矮了半截;本该饱满的玉米棒子,缩成了细长的”小拇指”;原本翠绿的叶片,边缘已经焦黑卷曲。他蹲在地头,随手掰下一个玉米棒,剥开后露出稀疏的籽粒:”往年一亩地能打两千斤,今年能收两三百斤就不错了,这些棒子喂牛都嫌没营养。”

花生田的情况同样令人揪心。在汝南县留盆镇,农民们发现刚进入膨大期的花生果,因为缺水纷纷停止生长,原本应该入土结果的荚果,很多都干瘪地挂在枝头。农业专家现场测算,受旱严重的地块,花生减产幅度可能超过70%。

“一亩地浇一遍水要二三十块钱电费,我有十五亩地,全浇下来就得小两千。”柘城县惠济乡的种粮户王建军翻看着电费账单,眉头紧锁。他告诉记者,今年光抗旱浇地的费用就已经超过往年农资投入的总和,”种了半辈子地,头回见这么邪乎的旱情。”

三、抗旱图景:汗水与焦虑交织的日夜

凌晨三点,民权县的机井旁已经亮起了星星点点的灯光。村民们打着手电筒,排队等待抽取地下水的场景,像极了战时物资配给的紧张画面。”天太热了,早上刚浇透的地,中午就能晒出裂缝。”宁陵县石桥镇的农机手老陈说,他最近半个月几乎没睡过完整觉,开着灌溉设备在各村之间奔波,”看着庄稼一天天打蔫,比割我的肉还难受。”

在郸城县秋渠乡,65岁的留守老人刘秀兰正用扁担挑着水桶,给院里那几棵果树浇水。她的子女都在外打工,家里的三亩玉米地全靠她一人照料。”井里水越来越少,每天能挑两担算两担。”老人布满皱纹的脸上写满无奈,”往年这时候该准备收秋了,今年连个盼头都没有。”

这种全民抗旱的紧张氛围,在河南持续蔓延。据统计,全省累计投入抗旱人数已超过百万人次,启用机电井50多万眼,投入抗旱资金数亿元。但在持续的高温少雨面前,这些努力显得杯水车薪。

四、干旱成因:气候异常下的农业危机

河南省气象局专家分析,今年这场罕见旱灾的形成,与大气环流的异常变化密切相关。副热带高压较常年同期北移幅度大且时间早,7月上旬就达到常年最北位置,导致原本应该给河南带来充沛降雨的雨带偏北。更糟糕的是,当前正处于传统”七下八上”的降水关键期,河南却陷入了罕见的降水空窗期。

“这种气候异常不是孤立的,”中国农业大学教授郑大玮指出,”在全球变暖背景下,极端天气事件发生的频率和强度都在增加。河南作为粮食主产区,必须未雨绸缪,建立更完善的农业抗旱体系。”

值得关注的是,此次旱情暴露出农田水利设施的一些短板。部分地区的灌溉系统老化失修,地下水超采导致水位下降,新型节水灌溉技术推广不足等问题,在极端干旱面前被放大。在商水县的一些村庄,农民反映现有的灌溉设施覆盖不全,很多农田”望井兴叹”。

五、希望与应对:从抗旱到防旱的思考

面对严峻旱情,河南省财政紧急下拨2.6亿元抗旱资金,重点支持受灾严重地区的灌溉设施建设和农业生产自救。各地也在积极行动:新乡市组织抗旱服务队深入田间地头;安阳市启用应急水源工程;周口市推广滴灌、喷灌等节水技术。但这些应急措施,难以从根本上解决农业生产的用水安全问题。

“抗旱不能总是’救火式’应对,”河南省农科院专家建议,”应该建立长效的农业抗旱减灾体系,包括加强农田水利基础设施建设、推广耐旱作物品种、完善气象预警机制等。”在一些先行地区,滴灌水肥一体化技术已经显示出抗旱优势,但受限于成本和推广力度,尚未普及。

夜幕降临,河南的田野依然燥热。那些在田间地头忙碌的身影,那些焦急等待降雨的目光,都在诉说着一个事实:这片孕育了华夏文明的”中原粮仓”,正在经历一场前所未有的干旱考验。当清晨的第一缕阳光再次照耀干裂的土地,人们期待着雨水的滋润,更期待着建立与自然和谐共生的农业发展模式——因为在这片土地上,每一滴水都关乎着国家的粮食安全,每一株庄稼都承载着农民的生计希望。