河南女孩考入北大却穿着胶带粘的破鞋,其“想争口气”的回应背后,折射出寒门学子将需求隐忍为懂事的成长困境、专业选择上的现实妥协,以及社会对寒门家庭复杂评判下,亟待关注的教育公平与个人发展问题。

镜头前,河南女孩那双用透明胶带缠了三圈的破旧运动鞋,鞋面裂痕清晰可见,甚至能隐约窥见里面的袜子。这个细节如同一个强烈的视觉符号,在社交媒体上引发了轩然大波。父亲抹泪诉说”孩子懂事,从不伸手”的画面,与母亲染发、纹眉、佩戴亮闪闪珍珠项链的形象形成鲜明对比,瞬间点燃了公众的讨论热情。弹幕中既有对家庭消费选择的质疑——”七十块烫个头,够买两双新鞋”,也有对镜头形象的理解——”谁不想上电视好看点”。然而,在这场关于”到底穷不穷”的争论背后,一个更为深刻且令人心酸的现实逐渐浮现:寒门学子在成长过程中,往往被迫将真实需求转化为”懂事”的自我克制,而这种长期的压抑与隐忍,最终塑造了他们独特的生存智慧与人生轨迹。

女孩那句经过两秒停顿后说出的”想争口气”,如同一记重锤,击中了无数寒门学子的共同心声。在她的回答中,我们没有听到对物质需求的直接表达——没有”想要新鞋”,没有”想爸妈别那么累”,甚至没有对未来专业选择的迷茫与期待。取而代之的是一句高度凝练的”争气”,这个承载了家庭期望与个人尊严的词汇,成为了她所有未竟愿望的浓缩表达。这种语言上的自我审查与需求转化,恰恰是寒门家庭中常见的沟通模式:孩子们从小学会将”我需要”翻译为”我可以不要”,把”我希望”转变为”我能够”。当鞋烂了,他们选择自己用胶带粘贴;当想吃肉时,他们说”不饿”;当渴望课外辅导时,他们改口”我能自学”。久而久之,这种自我克制不仅被家庭成员视为理所当然,甚至内化为孩子自身的行为准则。

这种”懂事”文化的形成有着复杂的社会心理根源。在资源有限的家庭环境中,孩子们往往成为家庭经济状况的”晴雨表”和”调节器”。他们敏锐地感知到父母的艰辛与压力,本能地通过减少需求来减轻家庭负担。父母一方则可能因为经济拮据而产生补偿心理——通过外在的修饰(如母亲染发、佩戴饰品)来维持某种体面感,或是通过强调孩子的”懂事”来获得社会认同。这种家庭内部的动态平衡,造就了一种特殊的沟通语境:真实需求被隐藏,表面体面被维护,而真正的困境则在沉默中被不断累积。女孩选择用胶带粘鞋而非开口要新鞋,或许并非因为她不渴望舒适的鞋子,而是她早已学会将个人舒适度置于家庭整体考量之后,这种选择背后是一种深刻的家庭责任感和自我牺牲精神。

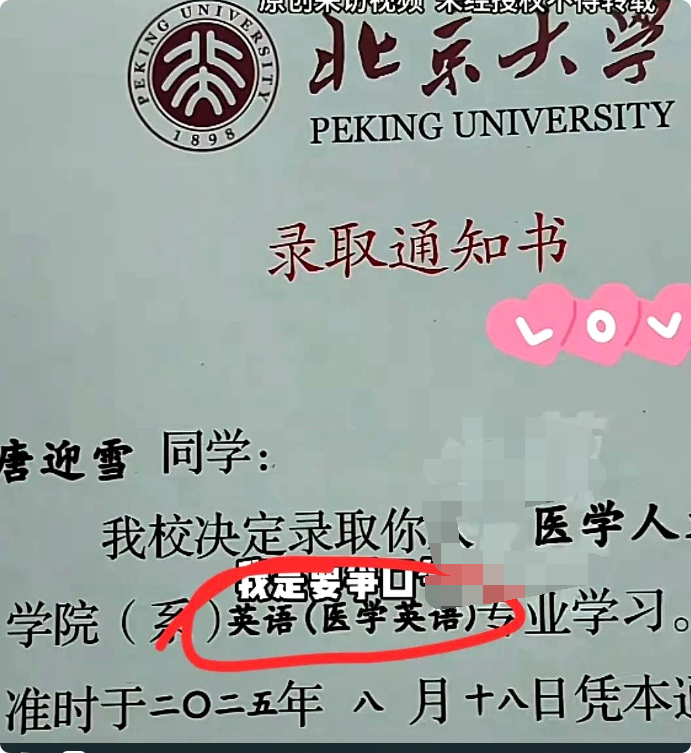

当女孩站在镜头前说出”想争口气”时,这句话背后承载着多重含义。它既是对家庭经济状况的一种回应——通过个人努力改变家庭命运;也是对社会偏见的一种抗争——证明寒门学子同样能够通过教育实现阶层跨越;更是对自我价值的一种肯定——在有限的条件下依然追求卓越。这种”争气”的愿望,往往转化为对名校的执着追求,因为在中国社会文化语境中,像北大这样的顶尖学府不仅是知识的殿堂,更是社会流动的重要阶梯。然而,这种对”争气”的追求也伴随着潜在的风险——它可能导致学生忽视自身的兴趣与特长,选择那些”听起来能翻身”而非真正热爱的专业。评论区有人提醒医学英语专业对口岗位少、寒门学子需谨慎选择,这一建议恰恰揭示了寒门学生在专业选择上的现实困境:他们往往优先考虑专业的就业前景和社会认可度,而非个人兴趣与天赋,这种选择逻辑背后是对经济安全的高度焦虑和对阶层固化的深刻恐惧。

寒门学子在专业选择上的这种务实倾向,反映了他们对教育投资回报率的精明计算。在资源有限的情况下,他们倾向于选择那些被认为能够带来稳定职业前景的专业,即使这些选择可能并不完全符合个人兴趣。医学英语专业虽然听起来光鲜,但对口岗位稀缺,对于缺乏社会资本的寒门学子而言,可能意味着毕业后仍需面对激烈的就业竞争。这种专业选择的困境,实际上是寒门学子在整个教育过程中面临的系统性挑战的一个缩影——从早期的兴趣培养受限,到升学选择时的信息不对称,再到专业决策时的现实考量,他们的每一个选择都受到经济条件和社会资本的深刻影响。

女孩母亲尴尬地摸项链的细节,无意中揭示了寒门家庭在面对公众审视时的复杂心态。一方面,他们可能希望通过外在的修饰来维持某种尊严感;另一方面,这种修饰又可能与公众对”寒门”的刻板印象形成冲突,从而引发更多关于”到底穷不穷”的争议。这种矛盾心态反映了寒门家庭在社会阶梯上攀爬过程中的微妙心理——他们既渴望通过子女的教育改变命运,又不得不面对来自社会的各种审视与评判。父亲在镜头前的泪水,既是对女儿懂事的感动,也可能包含着对家庭经济状况的自责;而网友的激烈讨论,则折射出公众对教育公平、阶层流动以及家庭责任等问题的复杂情绪。

这个看似简单的新闻事件,实际上触及了当代中国社会的多个深层议题。首先,它揭示了寒门学子在成长过程中普遍经历的”需求翻译”过程——将个人需求转化为家庭责任,把物质渴望升华为精神追求。这种能力既是寒门学子适应困境的生存智慧,也可能成为他们心理健康和个性发展的潜在障碍。其次,它反映了社会对”寒门”的刻板印象与实际情况之间的复杂关系——公众往往通过外在符号(如母亲的染发和饰品)来判断一个家庭的经济状况,而忽视了这些符号背后可能存在的文化习惯或心理需求。再者,它凸显了教育在促进社会流动中的关键作用,以及寒门学子在选择教育路径时面临的结构性限制——他们既渴望通过教育改变命运,又不得不在有限的信息和资源条件下做出可能影响一生的重大决策。

从更广阔的视角看,这个事件引发我们思考:在一个强调机会平等的社会中,我们如何为寒门学子提供更多元的发展路径?教育体系如何更好地识别和支持那些具有潜力但资源有限的学生?社会舆论如何在关注教育公平的同时,避免对寒门家庭进行简单化的道德评判?对于寒门学子而言,如何在追求”争气”的过程中,既保持对家庭责任的担当,又不完全压抑个人的真实需求与兴趣?这些问题没有简单的答案,但它们对于构建一个更加公平、包容的社会至关重要。

当女孩选择用胶带粘鞋而非表达对舒适的需求时,她展现的是一种令人敬佩的韧性与责任感;但当社会只赞美这种”懂事”而忽视其背后的牺牲时,我们可能正在无意中强化一种不健康的文化期待。真正的进步不仅体现在寒门学子能够通过教育改变命运,更体现在他们能够在一个包容的社会环境中,既保持奋斗精神,又自由地追求个人幸福与全面发展。或许,我们需要重新定义”争气”的含义——它不仅包括通过个人努力改变家庭经济状况,也包括勇敢地表达真实需求、追求内心热爱,并在这个过程中获得社会的理解与支持。只有当寒门学子的”懂事”不再以自我压抑为代价,当他们的”争气”能够包含对个人价值的肯定与实现,我们的社会才能真正实现教育公平与人的全面发展。