河南姑娘李福贵家境苦难,15岁辍学打工,离婚后回乡开小货车卖豆腐等物品,以低价、抹零、帮忙等方式守护乡村留守老人,走红网络后坚守初心不接不良广告,虽受流量困扰仍坚持卖货,用行动展现乡土温度与坚韧。

清晨五点半的豫北平原,薄雾还未散尽,一辆贴着”福贵豆腐”红色车贴的白色小货车缓缓驶入唐庄镇。27岁的李亚云(网名李福贵)熟练地摇下车窗,用带着浓重河南腔的普通话喊道:”打豆腐来喽——”这声穿越晨雾的吆喝,像一把钥匙,瞬间打开了村庄沉睡的记忆。村口很快聚集起拄着拐杖的老人,他们浑浊的眼睛里闪烁着期待的光芒,仿佛迎接的不是卖货郎,而是久别归家的亲人。

一、苦难铸就的生命韧性:从撕碎录取通知书到点亮乡村微光

在卫辉市唐庄镇的青山脚下,李福贵的家是一座特殊的”命运博物馆”。父母蜷缩在土坯房里,母亲像孩童般依赖着她照顾,父亲的眼神永远飘向远方。叔叔工伤后扭曲的身体、婶婶决绝离去的背影、84岁爷爷佝偻却挺直的脊梁,这些画面构成了她15岁前全部的世界。当同龄人捧着初中录取通知书憧憬未来时,她将那张承载希望的纸片撕得粉碎——不是放弃,而是选择用稚嫩的肩膀扛起整个家庭的重量。

影楼昏暗的储物间里,这个初中辍学的女孩悄悄自学着相机操作。她记得第一次按下快门时的颤抖,记得剪辑软件里每个按钮的位置,这些看似微不足道的技能,却在多年后成为照亮乡村的星光。20岁那年,婚姻的破裂像一把锋利的刀,划破了生活的平静。”就你这样的,谁还敢娶”——前婆婆的嘲讽声至今仍在耳边回响,但比这更痛的是离开时回头看见母亲站在村口那棵老槐树下,瘦小的身影在风中摇摇欲坠。

2020年奶奶的葬礼上,爷爷颤抖的手抚摸着孙女的头发,浑浊的眼泪滴落在她手背上。那一刻,李福贵做出了人生最重要的决定:”如果只是我一个人过得好,那没什么意义。”她开着借来的三轮车,载着900斤桃子驶向县城,车辙在乡间小路上留下深深的印记,也碾碎了生活的苦难。

二、移动的乡情驿站:豆腐车里的民生温度计

凌晨三点的卫辉批发市场,李福贵已经在挑选最新鲜的蔬菜。她粗糙的手指轻轻拨弄着西葫芦,与摊主讨价还价:”五毛一斤行不行?村里王大爷就爱吃这个。”她的白色小货车是个神奇的百宝箱:当天现做的豆腐还冒着热气,瓜果糕点整齐码放,连菠萝啤都只赚两块钱。当城市里的商家忙着打造”网红爆款”时,她的记账本上却写着”正向抹零”的暖心备注——买十块钱的糕点,必定塞进两根新鲜黄瓜;五块钱的豆腐,总要多切上一块。

“吃吧,没事。”这句朴实的话语,李福贵每天要对村里的老人重复无数次。她记得张奶奶的降压药快吃完了,悄悄放在老人门口;看见李爷爷的麦子晒在雨前,扔下摊位就去帮忙;甚至为了满足老人们去北京的愿望,专门定制了天安门幕布,为这些从未走出太行山的老人拍摄”圆梦照片”。在这些看似微小的举动里,我们看到的不仅是一个商贩的善良,更是一个游子对故土最深沉的眷恋。

她的账本上,每天的利润不过百来块,但村民们说:”妞啊,你卖的东西比别家便宜,还总多给。”李福贵笑着回应:”咱都是乡里乡亲的,赚的是个心安。”在这辆移动的便民服务站里,没有冰冷的交易,只有温暖的守望;没有功利的算计,只有质朴的情谊。

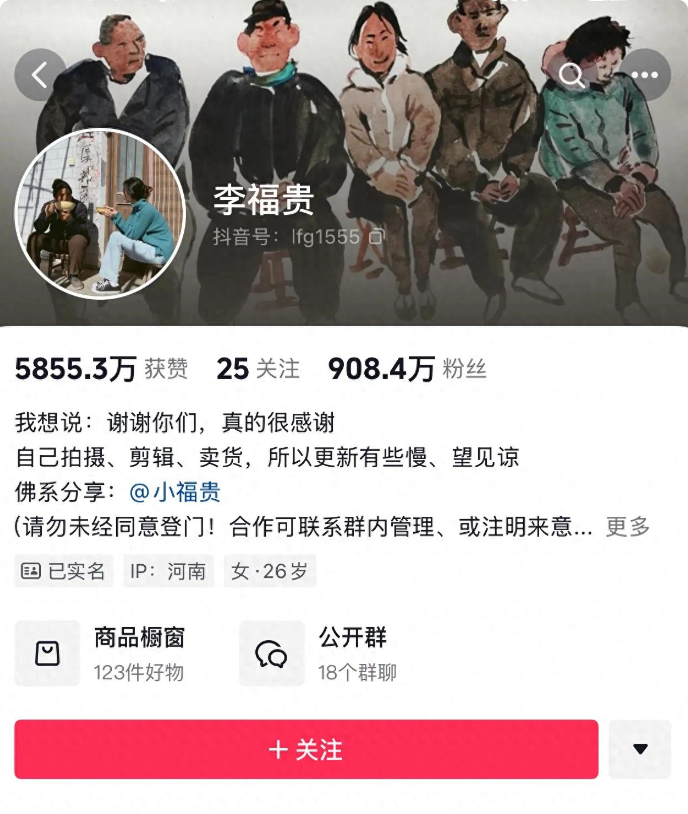

三、流量时代的清流坚守:当900万粉丝遇见最真实的乡村

走红后的李福贵,成了短视频世界里的一股清流。当其他博主忙着直播带货、制造焦虑时,她的镜头始终对准那些佝偻的背影——帮独居老人修理手机时专注的神情,代打电话时与远方亲人通话的温馨,甚至只是静静地坐在村口与老人聊天的日常。中国驻大阪总领事薛剑用多国语言向世界推介这个河南姑娘时说:”她让世界看到中国乡村的坚韧与温度。”

面对品牌方的合作邀请,李福贵总是先问:”你们能保证质量吗?我爷爷、父母都要用。”她最终只接家乡特产的推广,理由简单得让人动容:”想帮乡亲们多卖点桃。”当”年入百万”的传言甚嚣尘上时,她笑着辟谣:”那只是梦想。”实际上,她每天的油费就要50元,利润不过100-200元。有人建议她提高价格,她却摇头拒绝:”村里老人一年收入全靠种地,不忍心。”

流量带来的不仅是关注,还有困扰。粉丝涌到家里拍照,她躲在屋里不敢出门;有人带着行李上门”拜师”,打乱了她平静的生活节奏。视频更新从一天一更延至十几天一更,她在镜头前恳求:”让我安安静静卖菜吧。”但即便如此,她依然坚持每天清晨准时出现在村口,那声”打豆腐来喽”的吆喝,从未间断。

在李福贵的镜头里,我们看到了最真实的乡村:有留守老人的孤独与期盼,有乡邻之间的温情与守望,也有年轻人回归故土的勇气与担当。当城市里的年轻人忙着逃离家乡时,这个27岁的姑娘选择留下,用一辆小货车碾出了连接城乡的血脉,让留守老人的孤寂被看见、被回应。

“人生没有烂牌,只有不会打的人。”李福贵常笑着说的这句话,正是她人生的真实写照。她的豆腐车不仅承载着900万粉丝的关注,更满载着对乡村的热爱与坚守。在这辆移动的便民服务站里,我们看到的不仅是一个姑娘的成长故事,更是一个时代对乡土情怀的深情回望。当那声熟悉的吆喝再次响起,我们知道,有些温暖,永远不会随着时代而褪色。