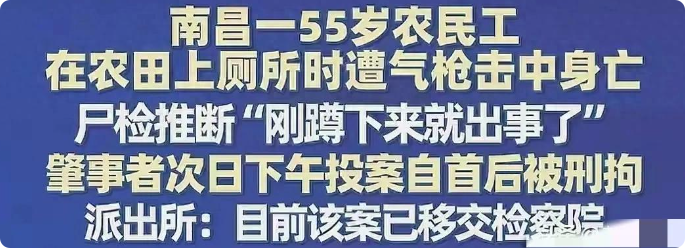

南昌55岁男子老游在工地附近如厕时遭货车司机气枪误杀身亡,案件引发对气枪监管漏洞及工地安全管理缺陷的深刻反思。

7月6日的南昌,暑气还未完全消散。红谷滩区山背熊家村的国道施工工地旁,55岁的老游像往常一样,蹲在临时搭建的铁皮棚下扒拉着碗里的米饭。晚风裹着稻花的香气吹过,工友老周拍了拍他的肩膀:“老游,吃完早点回去歇着,明天一早还要打混凝土呢。”老游抬头笑了笑,露出两颗缺了的门牙:“急啥,我把这碗饭吃完就去。”

谁也没想到,这声“急啥”,成了他与工友们最后的告别。

一、夜色中的致命意外:从如厕到永别

当晚10点30分,工地上的机器声逐渐停歇。老游和往常一样,跟相邻工位的工友打了个招呼:“我去那边方便下。”说着便往工地东侧的沙地走去——那里离驻地约80米,是一片荒废的农田,因遮挡物少、相对隐蔽,成了工人们解决内急的“默认地点”。

“那天晚上特别黑,只有远处路灯的光。”工友老罗回忆,大约11点10分,他起夜时隐约听见“砰”的一声闷响,“像是什么东西炸了,但工地上机器多,谁也没在意。”直到11点40分,老游仍未回驻地,电话也处于关机状态,工友们这才慌了神。

报警后,警方20分钟内赶到现场。在沙地中央,老游趴在地上,头部有明显外伤,身旁的沙地上还留有几个模糊的弹孔。经尸检确认,致命伤是气枪发射的弹头从左眉骨贯穿至右后脑所致。直到次日下午3点,一名50多岁的货车司机在妻子的陪同下到派出所自首,案件才有了初步进展——警方初步判断,肇事者当晚在附近农田用气枪打鸟,因光线昏暗误将老游认作猎物,导致悲剧发生。

二、“打鸟”的气枪,为何成了致命凶器?

案件曝光后,“气枪”二字引发全网关注。在我国严格的枪支管控体系下,气枪为何会出现在乡村工地?其杀伤力又为何足以致命?

“很多人以为气枪只是‘玩具’,但实际上,部分气枪的威力远超想象。”从事刑事技术鉴定的王警官解释,根据《公安机关涉案枪支弹药性能鉴定工作规定》,枪口比动能大于等于1.8焦耳/平方厘米的气枪,即被认定为“枪支”。而市面上常见的“打鸟气枪”,枪口比动能普遍在10-50焦耳之间,近距离射击时,完全可以穿透人体颅骨。

老游的尸检报告印证了这一点:弹头从左眉骨射入,贯穿整个颅腔,最终停在右后脑颅骨内,造成颅内大出血。王警官补充:“如果是制式枪支,威力更大,但气枪的隐蔽性更强,普通人很难意识到其危险性。”

更令人担忧的是,气枪的流通渠道存在监管盲区。警方调查显示,肇事者的气枪是从网上购买的“改装气枪”——商家将原本用于玩具的塑料枪管替换为金属材质,提升了射程和杀伤力,却在商品描述中规避“枪支”关键词。“这类‘擦边球’商品在电商平台很难被监测到,需要平台、物流、监管部门多方联动才能有效拦截。”网络安全专家李女士指出。

三、工地“如厕难”:安全隐患背后的管理漏洞

除了枪支问题,老游的死亡还暴露了工地安全管理的短板。据工友们回忆,该工地是开放式露天作业区,周边被农田环绕,没有设置公共厕所。“夏天热,上厕所不方便,大家都图省事,找个隐蔽地方解决。”老罗说,项目负责人曾在安全会议上提过“规范如厕地点”,但因工期紧张、工人数量多,最终不了了之。

“工地安全不能只盯着机器和高空作业,‘如厕难’这种‘小事’同样可能酿成大祸。”从事建筑工程安全管理的张工程师分析,根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应为作业人员提供符合卫生标准的住宿和饮水条件,但“如厕设施”并未被明确列入强制要求。“很多工地为了节省成本,要么建简易旱厕,要么让工人‘自行解决’,这在农村或偏远地区的工地尤为常见。”

老游的妻子在接受采访时哭着说:“他出事前半个月还跟我说,工地连个厕所都没有,晚上上厕所总担心不安全。我让他找工头反映,他说‘大家都这样,忍忍就过去了’。”这句话,成了老游留给妻子最后的话语。

四、从个案到反思:如何筑牢“最后一公里”的安全网?

案件目前仍在进一步侦查中,但老游的悲剧已引发多方思考。

在枪支监管层面,需要强化“全链条”管控。除了严查生产、销售环节,更要关注“末端使用”——对于农村地区常见的“打鸟气枪”,需通过普法宣传让群众意识到其潜在危险性,同时鼓励村民举报非法持枪行为。

在工地安全管理层面,用人单位应承担更多责任。设置临时厕所、安装照明设备、加强夜间巡查,这些看似“琐碎”的措施,实则是保护工人生命安全的“最后一公里”。正如老罗所说:“要是工地有个厕所,老游也不至于半夜跑到沙地去……”

在社会层面,则需要更多“人文关怀”。老游是家中顶梁柱,妻子体弱多病,三个子女在外打工。他的离世,让这个本就困难的家庭雪上加霜。正如网友评论:“安全不只是‘不出事’,更是要让每个劳动者感受到被重视、被保护。”

尾声:等待与希望

截至发稿前,案件已移交南昌市检察院审查起诉。肇事者的家属表示,愿积极赔偿受害者家属,但目前双方尚未达成一致。老游的三个子女仍在工地附近守着,他们说:“想等事情有个结果,再带爸爸回家。”

夏夜的风依旧吹过稻田,沙地上的弹孔已被泥土填满。但老游的生命,永远停在了那个闷热的夜晚。这场意外,不仅是一个家庭的破碎,更是一面镜子——它照见了乡村工地安全管理的薄弱,照见了气枪监管的漏洞,也照见了每个普通人对“安全”最朴素的期待。

或许,真正的“安全”不仅是制度的完善,更是每个个体对生命的敬畏:商家不赚“擦边球”的钱,工头多关心工人的需求,路人多留意身边的异常……当这些“微小的努力”汇聚成河,才能真正筑牢守护生命的防线。

愿老游安息,愿类似的悲剧,不再重演。