2025年8月4日,浙江大学35岁特聘副研究员兼博导张明坠亡,生前呼喊“璐璐”,其虽通过考核、成果优异,但轻生引发对学术精英光鲜外表下可能面临的考核、感情等压力及高校青年教师生存现状的思考,也促使人们关注如何守护知识分子身心健康。

2025年8月4日的杭州,本应是盛夏里寻常的一天。然而浙江大学紫金港校区的某栋教学楼里,一声沉闷的坠地声响,却让整个学术圈为之震颤——年仅35岁的特聘副研究员兼博士生导师张明(化名),以决绝的姿态从高处跃下,结束了自己本应璀璨的学术生命。这位从小镇走出的”别人家孩子”,用最极端的方式揭开了当代知识分子光鲜表象下的生存困境。

一、坠落时刻:当学术精英跌落神坛

事发当天的监控画面显示,张明在上午十点左右独自进入教学楼顶层。据在场学生回忆,这位平日里总是西装笔挺、说话温和的导师,当天却神情恍惚地在楼道里来回踱步,不时对着手机喃喃自语。有目击者清晰地听到他反复呼喊着一个名字——”璐璐”,声音里交织着痛苦与不解。

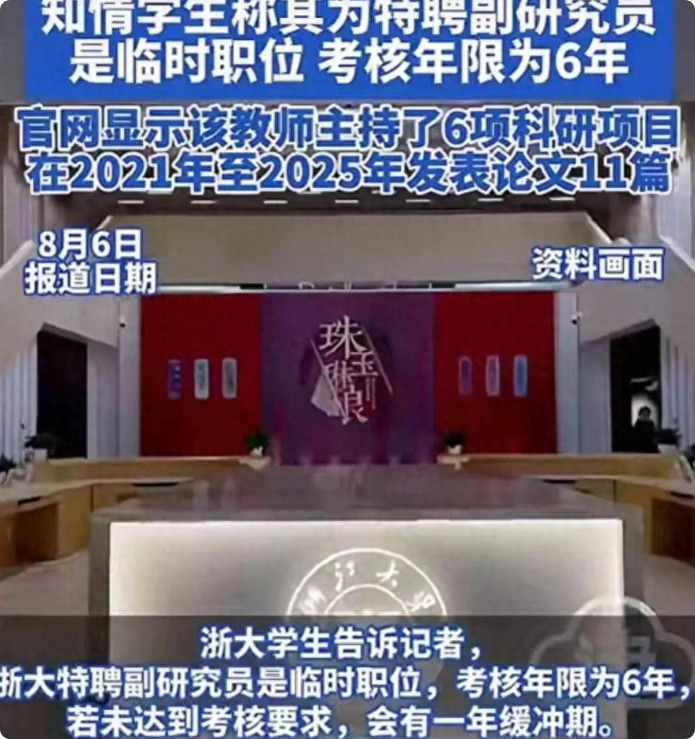

“他就像突然被抽走了灵魂,”一位参与救援的学生回忆道,”当我们发现他时,他蜷缩在楼道角落,手里紧攥着一份被揉皱的论文评审表。”这份评审表上”优秀”的批注墨迹未干,与他最终的选择形成了残酷的对比。更令人唏嘘的是,就在三个月前,张明刚刚顺利通过浙大青年教师的”六年大考”,其发表的五篇SCI论文中有三篇被列为领域内高被引论文。

二、完美面具下的裂痕:谁是压垮骆驼的最后一根稻草?

关于张明轻生的原因,外界众说纷纭。有人猜测是学术压力,但同事们证实其科研进展顺利;有人推测是考核焦虑,可浙大最新公布的考核结果显示他远超标准。随着调查深入,一个反复出现的关键线索逐渐浮出水面——那个被呼喊的”璐璐”。

据张明的同事透露,这位女博士曾是他的得意门生,两人共同承担着国家重大科研项目。知情学生回忆:”去年年底答辩时,张老师提到过他们之间有些矛盾。”更有传言称,璐璐近期已申请转投国外实验室,这对视科研如生命的张明而言不啻为重大打击。然而这些猜测都未能得到官方证实,真相如同坠楼者最后的轨迹,在空气中划出一道无解的抛物线。

心理专家指出,知识分子往往具有”完美主义人格”,这种特质在带来学术成就的同时,也容易形成巨大的心理隐患。”当他们在科研、教学、家庭等多重角色中疲于奔命时,任何一环的断裂都可能引发连锁崩溃。”浙江大学心理健康教育中心主任表示,该校去年进行的教师心理健康调查显示,45岁以下青年教师中,有38%存在不同程度的焦虑症状。

三、象牙塔生态:青年教师生存实录

张明的悲剧并非个例。在”非升即走”的制度压力下,中国高校青年教师正面临着前所未有的挑战。以浙大为例,新引进的特聘研究员通常需要在六年合同期内发表一定数量的高水平论文、获得国家级项目资助,并通过严格的年度考核。这种”学术锦标赛”模式,使得许多青年教师不得不将大量时间投入科研,教学和社会服务反而成为”副业”。

“我们就像学术流水线上的工人,”一位不愿具名的青年教师坦言,”每天工作十四五个小时是常态,周末还要参加各种学术会议。”更令人担忧的是,这种高压环境正在形成恶性循环——为了在竞争中胜出,青年教师不得不追求短平快的研究成果,学术创新的深度和广度受到严重制约。

家庭因素同样是不可忽视的压力源。张明同龄的青年教师大多处于”上有老下有小”的人生阶段,房贷、子女教育、父母养老等现实问题如影随形。某高校工会的调查显示,超过60%的青年教师存在不同程度的经济压力,其中不少人需要依靠父母的资助维持体面的生活。

四、破局之路:如何守护象牙塔里的灵魂?

张明的离去,为高等教育敲响了警钟。如何在追求学术卓越的同时,守护好教师的身心健康?这已成为摆在中国高校面前的重要课题。

首先,高校管理制度亟待优化。专家建议,应建立更加科学合理的评价体系,将教学、科研、社会服务等进行综合考量,避免”唯论文论英雄”。同时,可以借鉴国外经验,为青年教师提供更长的职业成长期和更多的容错空间。

其次,心理健康支持体系需要强化。浙江大学已宣布将增设心理咨询专线,并定期开展心理健康讲座。但更重要的是打破”求助等于软弱”的观念壁垒,鼓励教师主动寻求帮助。某重点高校的做法值得借鉴——他们为每位新引进教师配备”双导师”,既指导学术发展,也关注心理健康。

再者,社会支持网络不可或缺。张明的案例提醒我们,当知识分子选择将所有压力内化时,往往会导致悲剧发生。建立同事互助机制、完善家庭支持政策、营造包容的学术文化,都是预防类似事件的重要措施。

在张明的追思会上,他的导师含泪说道:”明儿是个天才,他本可以做出更大的贡献。”这句话道出了所有人的痛心与遗憾。在知识经济时代,知识分子承担着推动社会进步的重要使命,而守护好这些”社会的良心”,是我们共同的责任。

张明的坠落,是一曲关于理想与现实碰撞的悲歌,更是一面映照时代困境的镜子。当我们为逝者哀悼时,更应该思考如何让象牙塔里的每一个灵魂都能被温柔以待。毕竟,学术的星空需要健康的星辰共同点亮,而每一个生命都值得被珍惜和守护。愿这样的悲剧不再重演,愿每一个在学术道路上跋涉的灵魂,都能找到前行的勇气与力量。